14 Minuten Lesezeit – Briefing 561 Wirtschaft in Ostdeutschland

Das Narrativ des Ostens in all seinen Facetten spielt in der Politik immer noch eine große Rolle, besonders natürlich an Wahltagen – und besonders dann, wenn das, was gewählt wird, stark vom Muster im Westen abweicht, wie zuletzt wieder bei der Europawahl vor zehn Tagen.

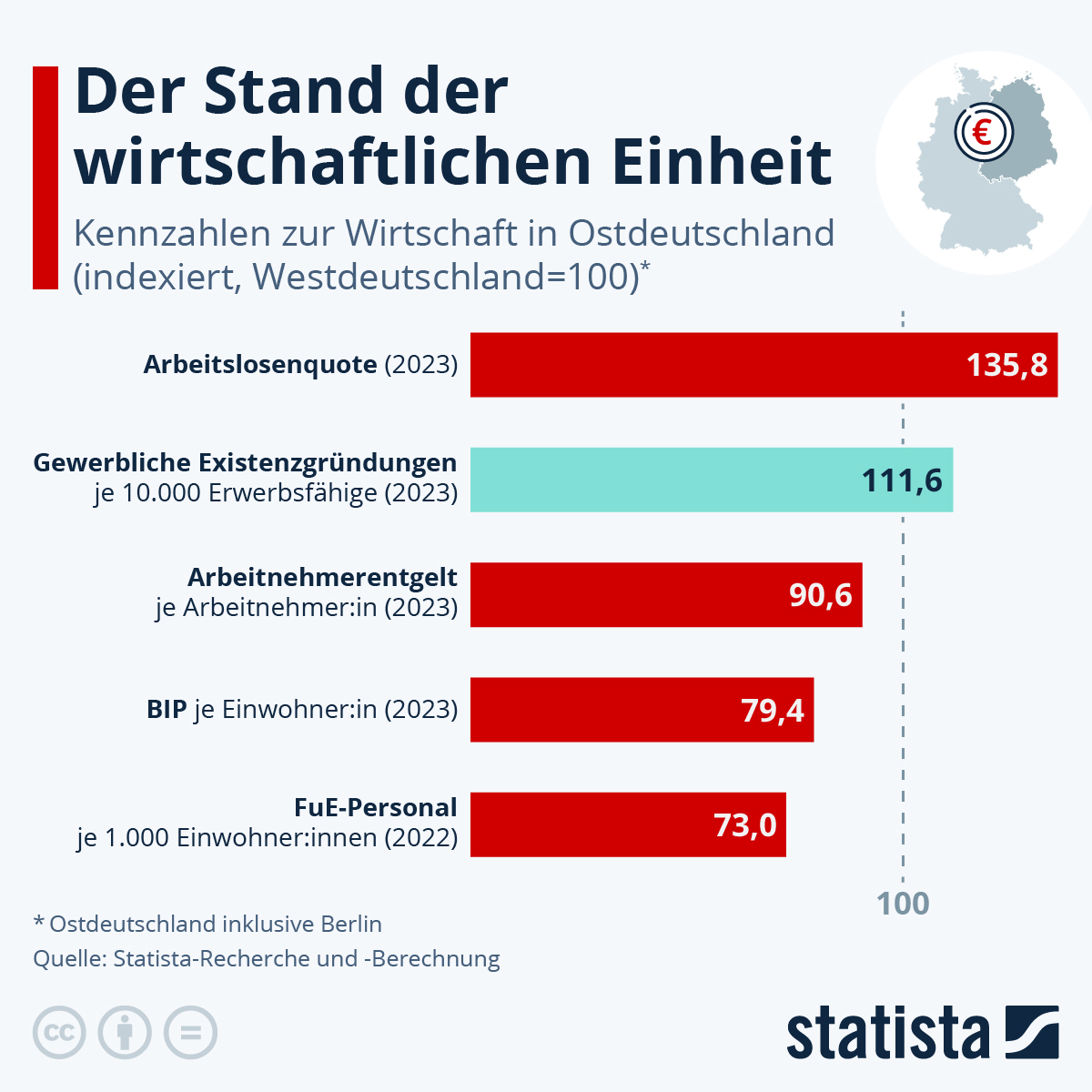

Immer wieder spielen dabei auch die ungleichen Lebensbedingungen eine Rolle, und sie lassen sich nach wie vor mit Wirtschaftskenndaten belegen. Einige wichtige davon hat Statista heute zu einer Grafik zusammengestellt:

Wie geht es der Wirtschaft in Ostdeutschland?

Diese Statista-Grafik wurde unter einer Lizenz CC BY-ND 4.0 Deed | Namensnennung-Keine Bearbeitung 4.0 International | Creative Commons erstellt und wir geben sie unter gleichen Bedingungen wieder. Folgend der Statista-Begleittext dazu, dann weiter mit unserem Kommentar.

Die ostdeutschen Bundesländer können auch 34 Jahre nach der Wiedervereinigung wirtschaftlich in absehbarer Zeit nur zu den schwächeren Westländern aufschließen. In vielen Bereichen ist der Abstand noch groß, wie die Statista-Berechnung auf Basis ausgewählter wirtschaftlicher Kennzahlen zeigt. Ausnahme sind die gewerblichen Existenzgründungen, allerdings nur weil bei den neuen Ländern Berlin inkludiert ist und die gewerbliche Gründungsintensität hier besonders hoch ist.

Problematisch ist weiterhin, dass es im Osten insgesamt zu wenig Personal im Bereich Forschung und Entwicklung („FuE“) gibt. Viele Unternehmen hätten nur wenig Mitarbeiter, die mit der Entwicklung von neuen Produkten und Verfahren befasst seien. Weiterhin liegt die Arbeitslosenquote noch immer über der im Westen, gleichwohl ist sie in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gesunken. Dass die Wirtschaft in Ostdeutschland in vielen Bereichen noch nicht vollständig zu der im Westen aufschließen konnte, hat unter anderem auch mit der Bevölkerungsdichte zu tun.

Die Wirtschaftskraft liegt auf Einwohner gerechnet im Osten noch rund 20 Prozent unter der des Westens. Die Arbeitnehmerentgelte liegen im Osten im Schnitt noch 10 Prozent unter denen Westdeutschlands. Außerdem – in der Grafik aus Datenaktualitätsgründen nicht gezeigt – fällt schwer ins Gewicht, dass die Pro-Kopf-Investitionen in Ausrüstungen wie Maschinen oder Produktionsanlagen im ostdeutschen Durchschnitt zuletzt gerade einmal gut 64 Prozent des Westniveaus betrugen. Dadurch kann die Industrie in den kommenden Jahren wenig dazu beitragen, dass sich der Osten wirtschaftlich stark weiterentwickelt.

Bevor wir kommentieren, müssen wir die Informationsbasis erweitern. Welche Bundesländer des Westens sind es denn, zu denen die ostdeutschen schon aufschließen konnten und von welchen ist man noch weit entfernt?

Die Wirtschaftskraft des Ostens in BIP-Zahlen

Wie wir wissen, hat sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 sehr schlecht entwickelt, es kam zu einem realen BIP-Verlust von 0,3 Prozent, wohingegen die Bevölkerung durch viele Geflüchtete um etwa 1 Prozent gewachsen ist, das entspricht einem Pro-Kopf-BIP-Minus von 1,3 Prozent. Das ist klar rezessiv und stellt eine Krisensituation dar. Nebenbei: In dieser Lage die Schuldenbremse nicht anzupassen, ist selbstmörderisch und eine ähnliche, von der anderer Länder abweichende Politik hatte schon in der Weltwirtschaftskrise der 1930er dazu geführt, dass Deutschland besonders hart getroffen wurde. Das Ergebnis kennen wir.

Die Entwicklung war allerdings in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Während Brandenburg ein Plus von 2,4 Prozent erwirtschaftete, das zweithöchste aller 16 Bundesländer, Berlin mit 1,6 Prozent vermutlich ein Nullwachstum beim Pro-Kopf-BIP hatte, angesichts der starken Bevölkerungszunahme, die die Stadt wieder einmal zu verzeichnen hat, liegt ein anderes ostdeutsches Bundesland am hinteren Ende. Sachsen-Anhalt mit -1,4 Prozent. Das BIP von Rheinland-Pfalz sank sogar um 4,9 Prozent, aber wie zuvor bei einem relativ steilen Anstieg gab es einen Sondereffekt.

Allein die Firma BionTech, die den hierzulande am meisten verwendeten Corona-Impfstoff herstellt, hatte während der Pandemie das gesamte BIP des Landes nach oben gezogen, nach dem Abklingen der Corona-Welle gingen die Gewinne zurück.

In Brandenburg trägt das Tesla-Werk in Grünheide stark zum Wachstum bei, aber Brandenburg ist insgesamt besser aufgestellt als die anderen östlichen Bundesländer, zum Beispiel durch seine Auffangwirkung für Investitionen und Bevölkerungsmigration aus Berlin. Dafür gibt es innerhalb des Bundeslandes riesige Unterschiede zwischen dem florierenden Berliner Umland und der ostbrandenburgischen Lausitz, die zu den besonders strukturschwachen Regionen Deutschlands zählt. Allerdings gibt es ein Bundesland im Osten, das sogar ein Wachstum von 3,3 Prozent zu verzeichnen hatte: Mecklenburg-Vorpommern. Das kann nur daran gelegen haben, dass der Tourismus an der See nach Corona wieder anzieht, denn größere industrielle Investitionen sind uns nicht erinnerlich.

Wenn man bedenkt, dass das Wachstum in Deutschland im Jahr 2023 insgesamt -0,3 Prozent betrug und u. a. durch den Sondereffekt in Rheinland-Pfalz negativ beeinflusst wurde, muss es Sorge bereiten, wenn östliche Bundesländer sogar noch schlechter abschneiden, also kein weiteres Aufholen, sondern ein Zurückfallen hinter den Bundesdurchschnitt festzustellen ist. Neben dem erwähnten Sachsen-Anhalt hat auch Sachsen mit -1,1 Prozent schlecht abgeschnitten, Thüringen mit -0,1 Prozent den Bundesschnitt unwesentlich überschritten.

Allerdings darf man dabei nicht die Bevölkerungsentwicklung außer Acht lassen. Die ist nun einmal in den ostdeutschen Flächenländern negativ, und selbstverständlich bremst diese Entwicklung das Wirtschaftswachstum im Ganzen. Dies wiederum muss aber nicht bedeuten, dass die Wirtschaft, die es gibt, schlechter dasteht. Warum nicht? Auch die Produktivität spielt eine Rolle, die sich u. a. am BIP pro Kopf messen lässt (enger gefasst ist der Betrag in Euro pro Arbeitsstunde dafür die Messlatte, aber das BIP pro Kopf gibt einen guten Aufschluss über die tatsächliche Wertschöpfung). Wie sieht es in diesem Bereich im Osten Deutschlands aus?

Da ergibt sich leider ein ganz klares Bild. Alle fünf ostdeutschen Bundesländer stehen am Ende der Tabelle. Der Unterschied ist nicht mehr so groß wie direkt nach der Wende, aber kein einziges ostdeutsches Bundesland hat es geschafft, auch nur an den schwächeren westdeutschen Ländern vorbeizuziehen. Vor einigen Jahren hatten wir erwartet, dass zum Beispiel Sachsen das Saarland bald überholen würde, das ist aber trotz einer sehr negativen Entwicklung im Südwesten mit weiteren Einbrüchen in die industrielle Infrastruktur noch nicht passiert. Berlin hingegen hat sich in die bessere Hälfte vorgearbeitet. Da hier aber die Preise stark anziehen, bedeutet das nicht eine höhere Kaufkraft.

Ein erster Hinweis auf das Hauptproblem

Der vorherige Absatz weist auf etwas hin, was wir auch in der Grafik sehen. Auf das niedrige BIP pro Kopf im Osten. Direkt im Balken darüber sehen wir auch gleich das Problem daran. Die Löhne und Gehälter liegen bei fast 91 Prozent des westlichen Niveaus, das BIP pro Kopf aber nur bei 79 Prozent. Deswegen werden wir künftig dem Narrativ vom benachteiligten Osten stärker entgegentreten. Denn auch die Lebenshaltungskosten sind im Osten erheblich geringer als in den reicheren Westbundesländern und das führt dazu, dass Menschen dort mehr Geld zum Leben in der Tasche haben als die von anhaltend starken Mieterhöhungen gebeutelte Berliner Bevölkerung oder Menschen, die in Metropolregionen des Westens einen nicht top bezahlten Job haben, der aber durchaus systemrelevant sein kann. In diesem Bereich ist der Kern der Ungerechtigkeit zu suchen, nicht mehr im Ost-West-Verhältnis. Alles andere ist populistischer Quark, auf den man nur hereinfällt, wenn man keine Zahlen liest.

Eine Wirtschaftsregion, in denen das Lohnniveau dichter an anderen Regionen liegt als das erwirtschaftete BIP ist aber per se im Nachteil, das ist logisch und auch keine Systemfrage. Deswegen sind massive Subventionen notwendig, damit sich im Osten größere Wirtschaftseinheiten ansiedeln können, die dann folgendes tun: Sie profitieren von den Subventionen, die haben das etwas niedrigere Lohnniveau auf ihrer Seite, können aber als ganz neue, meist ausländischen Konzernen angehörende Industrieeinheiten die gleiche oder eine ähnliche Wertschöpfung erzielen wie überall sonst auf der Welt. Darin liegt immer noch eine Chance, aber es ist sehr betrüblich, dass sich der Produktivitätsangleich insgesamt immer noch hinzieht, obwohl ineffiziente Altproduktion nach der Wende geschlossen wurde und alle neue Industrie den Vorteil hatte, nicht umrüsten zu müssen, sondern gleich auf dem damals modernsten Niveau starten zu können. Stark subventioniert innerhalb Deutschlands zulasten des Westens und von der EU zulasten anderer europäischer Regionen.

Branchen mit besonders großem Produktivitätsrückstand

Verarbeitendes Gewerbe

In der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe ist der Rückstand besonders ausgeprägt. Hier spielen Faktoren wie geringere Investitionen in moderne Maschinen und Anlagen sowie ein Mangel an Forschung und Entwicklung eine große Rolle.

Unternehmensnahe Dienstleistungen

In wissensintensiven Dienstleistungsbranchen wie IT, Beratung oder Werbung ist Ostdeutschland deutlich unterrepräsentiert. Diese Branchen sind wichtige Produktivitätstreiber, die im Osten fehlen.

Großunternehmen

Während die Betriebsgrößenstruktur ähnlich ist, sind westdeutsche Großbetriebe im Durchschnitt viel größer als ostdeutsche Die fehlenden Skaleneffekte belasten die Produktivität.

Forschungsintensive Branchen

Branchen mit hoher Forschungs- und Entwicklungsintensität wie Fahrzeugbau, Chemie oder Elektrotechnik weisen im Osten deutliche Produktivitätsdefizite auf. Allerdings zeigen die Studien auch, dass selbst bei Betrieben ähnlicher Größe in den gleichen Branchen die ostdeutschen Unternehmen weniger produktiv sind als westdeutsche. Die Gründe dafür liegen in der ineffizienteren Nutzung der Produktionsfaktoren.

Es ist schon ernüchternd, dass die ostdeutsche Industrie, obwohl das, was heute besteht, meist in der Nachwendezeit begründet wurde, so hinterherhinkt. Die Produktivität ist ein großes Thema und wenn die Produktionsfaktoren Kapital / Rohstoffe ähnliche Grunddaten aufweisen wie im Westen, dann bleibt nur der Produktionsfaktor Arbeit als Grund für diese Nachteile.

Aber was kann man tun, um die Situation zu verbessern und was ist realistisch, angesichts der Tatsache, dass auch im Westen immer noch große Unterschiede bezüglich der Wirtschaftskraft der Regionen bestehen, und das nach fast 75 Jahren BRD? Realistischerweise muss man sagen, die meisten von uns werden es nicht mehr erleben, dass Sachsen-Anhalt an Bayern vorbeizieht; das noch höhere Pro-Kopf-BIP in Hamburg lassen wir sowieso außen vor, weil es typisch für einen Stadtstaat als Ballung von Wirtschaftskraft ist. Insofern ist übrigens auch das Berliner Ergebnis immer noch sehr schwach, es bleibt um mehr als ein Drittel hinter dem von Hamburg zurück. Oben haben wir nicht erwähnt, dass man Berlin mit den Stadtstaaten Bremen und Hamburg vergleichen muss, nicht mit den Flächenländern, die immer auch dünn besiedelte und strukturschwache Gegenden aufweisen:

Ländliche und dünn besiedelte Regionen

– Viele ländliche Räume, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, leiden unter Bevölkerungsrückgang, Abwanderung und einem Mangel an Arbeitsplätzen und Investitionen [3][4].

– Regionen mit sehr niedriger Bevölkerungsdichte wie der Landkreis Prignitz in Brandenburg haben große Probleme, wirtschaftlich aufzuholen [4].

– In diesen Gebieten fehlt es oft an Infrastruktur, Verkehrsanbindung und der Ansiedlung von Unternehmen und Industrie [3].

Ehemalige Bergbau- und Industrieregionen

– Die Lausitz in Brandenburg und Sachsen als frühere Braunkohleregion leidet unter den Folgen des Strukturwandels und Arbeitsplatzverlusten [3].

– Ähnliche Probleme haben andere frühere Zentren des Bergbaus und der Schwerindustrie wie die Regionen Halle/Leipzig und das Ruhrgebiet Sachsens [2].

– Hier fehlen oft neue zukunftsfähige Branchen und Investitionen zur Kompensation der weggefallenen Arbeitsplätze.

Grenzregionen

– Grenznahe Regionen wie die Uckermark oder die Altmark in Sachsen-Anhalt sind wirtschaftlich häufig abgehängt und leiden unter Abwanderung [4].

– Die Nähe zur Grenze und die lange Randlage während der Teilung Deutschlands wirkten sich hier besonders nachteilig aus.

Insgesamt zeigt sich, dass vor allem die ländlichen, dünn besiedelten Regionen sowie ehemalige Industrie- und Bergbaustandorte die größten wirtschaftlichen Rückstände und Strukturprobleme in Ostdeutschland aufweisen [2][3][4].

Was aber könnte man realistischerweise tun, um den Osten weiter zu fördern?

Um die Investitionen in Ostdeutschland zu erhöhen, könnten verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, die sowohl auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen als auch auf gezielte Förderprogramme abzielen. Hier sind einige der wichtigsten Maßnahmen, die aus den bereitgestellten Quellen hervorgehen:

- Verbesserung der Infrastruktur

- Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur: Investitionen in Gewerbeparks, Verkehrswege und digitale Infrastruktur sind entscheidend, um die Attraktivität der Region für Unternehmen zu erhöhen. Der Bund unterstützt solche Projekte bereits mit erheblichen Finanzhilfen, wie z.B. im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW).

- Förderung von Forschung und Entwicklung (F&E)

- Erhöhung der F&E-Investitionen: Die Förderung von Forschung und Entwicklung ist essenziell, um Innovationen zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Programme wie das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) spielen hierbei eine wichtige Rolle..

- Steuerliche Anreize

- Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen: Steuerliche Anreize, wie verbesserte Abschreibungsbedingungen und Investitionsprämien, können die Liquidität der Unternehmen erhöhen und Investitionen attraktiver machen. Dies ist besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten relevant..

- Unterstützung von Existenzgründungen

- Förderung von Start-ups und kleinen Unternehmen: Existenzgründungen sollten durch spezielle Förderprogramme und finanzielle Unterstützung gefördert werden. Dies kann durch Zuschüsse, zinsgünstige Kredite und Beratungsangebote geschehen.

- Nachhaltige Energieversorgung

- Förderung erneuerbarer Energien: Die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien kann ein Standortvorteil sein. Investitionen in nachhaltige Energieprojekte und die Unterstützung des Strukturwandels in Kohleregionen sind hierbei von Bedeutung.

- Qualifizierung und Weiterbildung

- Verbesserung der Ausbildung und Qualifizierung: Ein gut ausgebildetes Arbeitskräftepotenzial ist entscheidend für die Ansiedlung von Unternehmen. Investitionen in Bildung und Weiterbildung können die Qualifikation der Arbeitskräfte verbessern und somit die Attraktivität der Region erhöhen.

- Anpassung der Förderprogramme

- Flexibilisierung und Anpassung der Förderprogramme: Die bestehenden Förderprogramme sollten regelmäßig überprüft und an die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen angepasst werden. Dies könnte eine stärkere Fokussierung auf ökologische Nachhaltigkeit und Digitalisierung beinhalten.

Durch die Kombination dieser Maßnahmen könnte die Investitionstätigkeit in Ostdeutschland nachhaltig gesteigert werden, was langfristig zu einer Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse zwischen Ost- und Westdeutschland beitragen würde.

Zwei positive Punkte?

Immerhin, die Zahl der Gewerbegründungen liegt im Osten etwas höher als im deutschen Durchschnitt. Leider folgt gleich auf dem Fuß: Das sagt nichts über die Qualität dieser Gründungen aus. Nach der Wende gab es im Osten einen regelrechten Gründungsboom, von dem nicht mehr viel übrig ist, sofern nicht westliches Kapital und Know-How dahinterstanden.

Das Arbeitslosigkeitsniveau war im Osten bald nach der Wende doppelt so hoch wie im Westen, insofern sine 136 Prozent eine deutliche Verbesserung. Befriedigend sind sie nicht, denn auch im Westen gibt es nach wie vor Gegenden, in denen viel zu wenige Jobs angeboten werden.

Ansonsten zu den obigen sieben Punkten: Soweit die Theorie. Aber schon die Theorie hat eine auffällige Tendenz: Investitionen sind unerlässlich. Wer im Osten lebt und trotzdem die Schuldenbremse à la FDP befürwortet, hat noch weniger als im Westen verstanden, dass er sich selbst schadet. Obwohl im Osten nach der Wende so viel saniert wurde, dass westliche Kommunen nur neidisch nach Osten schauten, ist vor allem der Zugriff auf Zukunftsinvestitionen, die nachhaltige Arbeitsplätze sichern, immer noch sehr schlecht. Und wenn es neue Großindustrie gibt, dann steht sich in der Diskussion. Leider ist auch dafür das Tesla-Werk in Brandenburg, Grünheide ein Beispiel. Umweltbelastungen und auch die Arbeitnehmerrechte sind ein Dauerthema. Nicht ausführlich zu reden davon, dass man die E-Autos generell kritisch im Sinne der Verkehrswende sehen kann. Jedenfalls ist es für uns nicht die Form von Industrie, die wieder für 100 Jahre oder mehr gute Arbeitsplätze sichern wird.

Die AfD will an der Schuldenbremse festhalten und fordert von der Bundesregierung „entschlossene Maßnahmen zur Tilgung der Staatsschulden und die Vermeidung einer weiteren Aussetzung der Schuldenbremse“.

Ist den vielen Menschen, die im Osten die AfD wählen, klar, dass sie sich selbst trockenlegen, was Zukunftsinvestitionen angeht? Wir befürchten, das ist es nicht.

Laut der repräsentativen Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend sprechen sich 60 Prozent der BSW-Anhänger dafür aus, die Schuldenbremse im Grundgesetz beizubehalten.

Die Schuldenbremse verpflichtet den Staat grundsätzlich dazu, nicht mehr Geld auszugeben als er einnimmt. Ausnahmen sind nur in außergewöhnlichen Notlagen wie der Corona-Pandemie erlaubt. Neben den Anhängern der FDP (70%), AfD (66%) und CDU/CSU (63%) befürworten auch die Mehrheit der BSW-Unterstützer eine strikte Einhaltung der Schuldenbremse.

Die Schuldenbremse in obiger Definition ist zu Recht umstritten, denn sie berücksichtigt nicht die positive Wirkung von Staatsinvestitionen auf das Staatsvermögen, das den Schulden gegenübersteht, und auf die Wirtschaftstätigkeit. Wir halten es durchaus für möglich, dass der Staat in Ländern mit höherer Staatschuldenquote als Deutschland gleichwohl reicher ist als der deutsche, weil er auch über mehr Vermögen verfügt. In Deutschland gilt hingegen nach wie vor die Verscherbelungsideologie der FDP als maßgeblich, obwohl sie nicht einmal für fünf Prozent der Bevölkerung einen echten Vorteil darstellt, sondern nur für dienigen, die sich in größerem Stil an der Finanzialisierung auch der Daseinsvorsorge beteiligen können. Diese wohnen meistens nicht in Deutschland.

Aber bei der Einstellung der Bevölkerung zu diesem Thema landen wir wieder bei der politisch-ökonomischen Bildung, und das ist an dieser Stelle ein zu weites Feld, obwohl auf diesem trockenen Acker leider rechtes Unkraut in Massen sprießt, das mit sehr – sic! – sparsam gestalteter geistiger Bewässerung auskommt. Da stimmt es gar nicht optimistisch, dass im Osten besonders viele Gebiete mit Wassermangel und periodischen Dürren liegen.

TH

Zitate

[1] https://de.statista.com/infografik/23015/wirtschaftliche-kennzahlen-fuer-ostdeutschland/

[2] https://www.iwh-halle.de/fileadmin/user_upload/publications/wirtschaft_im_wandel/16-04-2.pdf

[3] https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/340957/ost-und-west-ein-vergleich/

[5] https://www.potsdam.de/system/files/documents/KPMG%20Studie%20Ostdeutschland.pdf