Filmfest 1004 Cinema – Concept IMDb Top 250 of All Time (132)

Blade Runner [bleɪd ˌrʌnɚ] und in der deutschen Erstveröffentlichung 1982 Der Blade Runner; ist ein am 25. Juni 1982 erschienener US-amerikanischer Science-Fiction-Film des Regisseurs Ridley Scott. Literarische Vorlage ist der Roman Träumen Androiden von elektrischen Schafen? von Philip K. Dick. Dieser Roman wurde später ebenfalls unter dem Titel „Blade Runner“ vertrieben. Der Film, der Elemente des Film noir übernimmt und eine Dystopie entwirft, war bei Kritik und Publikum zunächst kein Erfolg, wurde mit der Zeit aber zum Kultfilm. In der Bundesrepublik Deutschland lief der Film ab dem 14. Oktober 1982 in den Kinos.

Eine Kritik zusammenfassend zu beginnen, gehört sich im Grunde nicht. Wir setzen aber eins drauf und verkünden, dass der Film eine der höchsten Bewertungen bekommen hat, die wir in über 1.000 Filmfest-Beiträgen vergeben haben. Vielleicht sogar die (mit) höchste, eine Statistik gibt es noch nicht und „Metropolis“, auf den wir uns im Anschluss kurz beziehen werden, haben wir noch nicht rezensiert, ebensow wie einige Meisterwerke, die wir für Werkschauen großer Filmkünstler zurückhalten.

Heute gibt es kaum Zweifel daran, dass „Blade Runner“ einer der einflussreichsten Science-Fiction-Filme ist und vielschichtig wie kaum ein anderes Werk des Genres, obwohl oder weil gerade der SF besonders für kulturelle und philosophische Bezüge den idealen Humus darstellt. „Blade Runner“ ist ein genuiner Nachfolger von „Metropolis“, an dessen Design er sich orientiert, ist ein Film noir, der Eingang in Noir-Sammlungen wie die von Duncan / Müller gefunden hat, als Neo-Noir natürlich, und, wie immer wieder betont wird, der Ursprung des Cyberpunk sein soll, der die bestehende Subkultur aufgreift und in eine düstere, dystopsiche Version der nahen Zukunft integriert. Sagen wir mal, aufgrund neuerer Erkenntnisse: Er ist einer der initialen Filme des Cyberpunk, nicht der einzige. Was er sonst noch ist, steht in der –> Rezension.

Handlung

Los Angeles im November 2019: Der Stadtmoloch ist durchtränkt von Dauerregen. Er ist dekadent, düster, schmutzig und übervölkert, und die Menschen sind allgegenwärtiger Werbung ausgesetzt. Tiere sind fast ausgestorben und nur noch als teure künstliche Wesen erhältlich. Ein besseres Leben auf fernen Planeten wird versprochen, in Welten, die durch sogenannte „Replikanten“ erschlossen worden sind. Diese von der mächtigen Tyrell Corporation hergestellten künstlichen Menschen sind äußerlich nicht mehr von den natürlich geborenen Menschen zu unterscheiden, verfügen jedoch über weit größere physische und geistige Kräfte als diese und entwickeln im Laufe der Zeit eigene Gefühle und Ambitionen. Daher werden sie mit einer auf vier Jahre begrenzten Lebensdauer ausgestattet (Obsoleszenz), um sie nicht zu einer Bedrohung werden zu lassen.

Als einige Replikanten der hochentwickelten Serie Nexus-6 ein Raumschiff kapern, Menschen töten und auf die Erde fliehen, wird der ehemalige Blade Runner Rick Deckard eingeschaltet. Er soll die Replikanten „aus dem Verkehr ziehen“ (im Original lautet der Euphemismus für die Hinrichtung „to retire“, „in den Ruhestand versetzen“). Im Verlauf seiner Ermittlungen trifft Deckard die bei der Tyrell Corporation arbeitende Rachael und findet heraus, dass auch sie eine Replikantin ist; sie selbst ist sich dessen aber nicht bewusst, da ihr künstliche Erinnerungen implantiert wurden. Deckard eröffnet ihr schonungslos diese Wahrheit, worauf sie verstört und verletzt reagiert. Deckard verliebt sich aber bald in sie und beginnt, an der Berechtigung seines Auftrags zu zweifeln, zumal Rachael ebenfalls auf die Todesliste der Polizei kommt. Unterdessen dringt der Replikant Roy Batty mit Hilfe des kranken und naiven Genetik-Designers J. F. Sebastian in das Gebäude der Tyrell Corporation ein. Er fordert von seinem „Schöpfer“ Tyrell Aufklärung über seine Herkunft und Lebensdauer. Als Roy begreift, dass selbst Tyrell sein Leben nicht verlängern kann, tötet er ihn und Sebastian.

Nachdem Deckard bereits eine Replikantin ausgeschaltet hat und ein weiterer Replikant von Rachael erschossen wurde, womit sie ihm das Leben rettete, dringt Deckard in J. F. Sebastians Wohnung vor, in der sich Roys Gefährtin Pris versteckt hält. Kurz nachdem er sie getötet hat, tritt Roy auf den Plan und liefert sich mit Deckard einen dramatischen Zweikampf. Roy verhöhnt Deckard und scheint aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit mit ihm zu spielen. Doch als Deckard flüchtet und dabei im strömenden Regen von einem Hochhausdach abrutscht, rettet Roy ihm in einem Akt der Humanität das Leben, kurz bevor seine eigene Zeit abgelaufen ist und er selbst sterben muss. Am Schluss flieht Deckard mit Rachael aus der Stadt.

Rezension

Rezension

Jetzt haben wir beinahe das Jahr, in dem der Film spielt. 2019. Und wie weit die Diskussion um künstliches Leben und die Identität der künstlich erschaffenen Menschengleichen gekommen sind, muss nicht betont werden, die Technik hat es möglich gemacht und es gibt im Grund nur noch ethische Barrieren, die man berücksichtigen kann, aber nicht muss. Die Bezüge zum Frankenstein-Mythos, zu bestimmten Geschichten der Bibel und das an Reichhaltigkeit kaum zu überbietende Production Design machen Ridley Scotts Werk zu einem Film, den man mehrmals ansehen muss, um alles zu entdecken, was er zu bieten hat.

Anmerkung anlässlich der Veröffentlichung: Sowohl die Dystopie als auch die KI haben gerade ziemlich Fahrt aufgenommen, denn wir schreiben das Jahr 2023 und „Blade Runner“ scheint nicht zu altern, sondern immer aktueller zu werden.

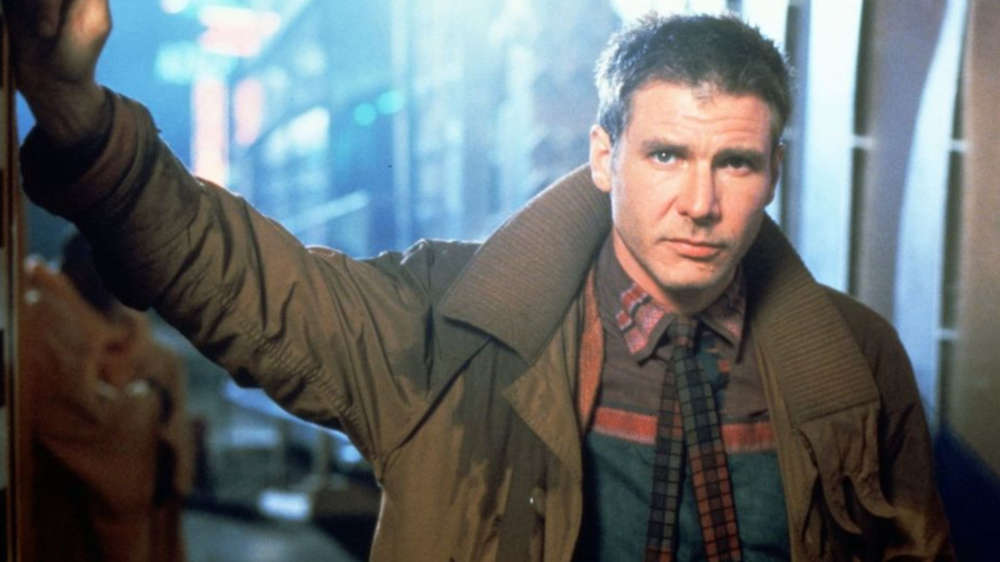

Für mich ist der Film auch ein Gegenentwurf zur Star-Wars-Saga und damit zu der Filmreihe, mit der Hauptdarsteller Harrison Ford berühmt wurde, ebenso wie zu seiner Figur Indiana Jones. Während diese Filme mit ihrer überklaren Gut-Böse-Zuweisung und ihren simplen Botschaften viel für die Infantilisierung des Massenkinos seit den späten 1970ern getan haben, ist „Blade Runner“ hochdifferenziert und stellte alle Wahrnehmungen und Zuweisungen infrage.

Irgendwann kommt es auch in der Star-Wars-Saga mal dazu, dass Gut und Böse nicht nur die Leuchtklingen, sondern auch sich selbst in den Identitäten von Rollen kreuzen, aber „Blade Runner“ stellt gängige Denkmuster auf den Kopf. Vor allem am Ende, als Roy Batty den Blade Runner rettet, selbst stirbt und dabei Wagner zitiert. Der Replikant ist es am Ende, der die Emotionen des Zuschauers bindet und das, obwohl er gerade seinen Schöpfer umgebracht hat, der ihm keine Lebensverlängerung anbieten kann. Vier Jahre sind auch wirklich sehr kurz. Man gewinnt zwar dank überlegener Eigenschaften in dieser Zeit ein Bewusstsein und entschließt sich zu selbstermächtigender Handlungsweise, aber es reicht nicht mehr, um das endlich sein wenigstens angemessen zu strecken.

Chaos, Macht, Kontrolle und Verlust derselben, Oben und Unten, Schöpfungsmythen, psychologische Figuren, das Ich und das Auge, das darauf und aus ihm heraus gerichtet ist, verbinden sich zu einem zu einem Fest für die Sinne und können intellektuell nicht als Ganzes erfasst werden. Es bedarf einer Analyse jedes einzelnen Aspekts und deswegen gibt es zu dem Film auch ganze Bücher, die genau diese Analyse betreiben. Viele Kritiker, die bezüglich der Ausgangsversion von 1982 skeptisch waren, haben ihre Meinung geändert. Die von mir gesehene Version war nicht notwendigerweise der „eigentliche“ Director’s Cut, aber auf jeden Fall länger als die deutsche Kinoversion von 1982 und das Voice-Over der Originalversion fehlte, das sicher zur Film-noir-Atmosphäre beitragen kann.

Diese hat aber auch so funktioniert und ist durch die Figur des Androidenjägers, eines klassischen Antihelden, deutlich genug, ohne dass dieser mit dem Zuschauer sprechen muss. Der beinahe allmächtige Boss, die Unterwelt, die er schafft, die Femme fatale, alles ist da und wird dann vielfach gebrochen in einem Inferno von Verweisen und Bezügen, das vielleicht etwas viel ist, aber daher auch die Empfehlung, sich den Film mindestens dreimal anzuschauen und dabei immer etwas Neues zu entdecken, vielleicht sogar die eigene Deutung aus den bisherigen Sitzungen zu hinterfragen.

Nach einer Sichtung sind zwar viele Bezüge klar, aber nicht unbedingt ihre Stellung, ihre Gewichtung, die Wertung, die daraus folgt. So lässt sich beispielsweise nicht ohne Weiteres erkennen, wo genau die Kulturkritik ansetzt und wo sie aufhört, wer letztlich für was die Verantwortung trägt, wenn die Machtverhältnisse ebenso zementiert wie undurchsichtig erscheinen. Im Megakonzernchef Tyrrell haben wir zwar eine Figur, in der wir die Macht erkennen, aber wie sind die Verhältnisse beschaffen, in denen sie sich ausbreiten konnte? Ist dieses kakophonische Gewusel am Boden Kritik am Multikulturalismus oder eine Bewusstmachung des Gleichen im Ungleichen innerhalb der unübeschaubaren Masse an marginalisierten, ohnmächtigen Existenzen? Ein Szenario, das uns heute wieder viel mehr sagen dürfte als den Kritikern von 1982, die den Film damals nicht so mochten.

Die Auflösung der Ordnung, die Überflutung mit Manipulation und Medien und Manipulation durch Medien werden angedeutet. Gewisse Stadtteile heutiger Metropolen muss man sich nur ein wenig stilistisch verdichtet vorstellen und noch etwas übervölkerter, dafür vielleicht nicht so punkig und undergroundstylisch, dann ist man der Realität schon ganz nah. Die Ausdehnung von Mega-Agglomerationen, die aus Millionenstädten zusammengewachsen sind, ähneln vielleicht nicht ganz im Design, aber in der unüberschaubaren Ausdehnung locker dem unendlichen Los Angeles von 2019, das im Film zu sehen ist. Dass solche Gebilde nicht mehr von einem einheitlichen Ordnungswillen beherrschbar sind, sondern quasi dezentral, in Clustern selbstorganisiert, neuronal weiterwachsen, gehört zu den heutigen Erklärungsmustern, wieso solche Städte überhaupt funktionieren können. Ein Grauen für Menschen, die eine ordnende Hand, eine Strategie oder einen Gestaltungswillen für die Voraussetzung der zivilisatorischen Weiterentwicklung halten.

Das alles spiegelt der Film schon sehr schön – und nicht zu vergessen der Klassiker, dass die Erde so vermüllt ist, so ausgebeutet, dass die Wohlhabenden ausgesiedelt werden. Das ist im Film nicht zu sehen, aber es geht um die Replikanten, die geeignete Welten einem „Terraforming“ unterziehen, um es in der Sprach eines anderen SF-Films auszudrücken, um sie für Menschen bewohnbar zu machen, nach deren Bild sie geschaffen wurden – doch, wie die Menschen sind, haben sie die Replikanten gleich besser konstruiert, als sie selbst von der Natur gemacht wurden, weshalb die Androiden eine Gefahr für die Menschen und ihre Macht darstellen. Gehandicapt sind die künstlichen Wesen allerdings durch ihre kurze Lebensdauer und dadurch, dass sie in dieser kurzen Zeit nicht nur ein eigenes Bewusstsein herausbilden, sondern sich auch in größeren Einheiten zusammenschließen müssten, um den Menschen wirklich die Macht streitig zu machen. Letzteres scheint ihnen nicht zu gelingen, sodass man den Anfängen, den einzelnen Replikanten, die illegal auf der Erde wandeln, noch Herr werden kann, indem man sie einzeln ausschaltet. Kleingruppenbildung, wie in diesem Fall, mit dem hochgezüchteten Anführer Roy, reicht nicht aus, um die Macht an sich zu reißen.

Finale

Bereits 1979 hatte Rildey Scott mit „Alien“ einen bahnbrechenden SF-Film realisiert, der zu viefältigen Diskussionsansätzen reizt, allerdings weit mehr als „Blade Runner“ mit den Ängsten des klasisschen SF vor dem spielt, was aus dem Weltraum kommt. Urängste und Existenzfragen durchziehen aber auch „Blade Runner“ und machen ihn zu einem Hauptwerk des Genres, das American Film Institute listet ihn auf Platz sechs der besten SF-Filme aller Zeiten, hinter „2001“, „Star Wars“, „E. T.“, „A Clockwork Orange“, „Der Tag, an dem die Erde still stand“ und direkt vor „Alien“. Der neueste SF von Ridley Scott ist „der Marsianer“, der vielleicht im Ganzen nicht so herausragend ist, aber Ridley Scott einmal mehr als einen der größten Maler von Filmbildern in unserer Zeit ausweist.

Anmerkung 2 anlässlich der Veröffentlichung des Textes im Jahr 2023: Mittlerweile gibt es „Blade Runner 2049“, den wir auch schon gesehen haben, eine Rezension wird folgen. Die Fortsetzung wurde sehr gut angenommen, erreicht aber gegenwärtig, anders als das „Original“, das immer noch in der IMDb -Top-250-Liste enthalten ist (gegenwärtig Platz 180) keinen Platz auf dieser Liste, obwohl die Bewertung nur unwesentlich schlechter ist (8/10 gegenüber 8,1/10).

91/100

© 2023 Der Wahlberliner, Thomas Hocke (Entwurf 2018)

(1), kursiv, tabellarisch: Wikipedia

| Regie | Ridley Scott |

|---|---|

| Drehbuch | Hampton Fancher, David Webb Peoples |

| Produktion | Michael Deeley |

| Musik | Vangelis |

| Kamera | Jordan Cronenweth |

| Schnitt | Terry Rawlings |

| Besetzung | |

|

|

Entdecke mehr von DER WAHLBERLINER

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.