Briefing 362 Wirtschaft, Gesellschaft, Studium, Studiengänge, BWL, Jura, Psychologie, Soziale Arbeit, Maschinenbau, Humanmedizin, Informatik, Rechtswissenschaften

Studieren ist mittlerweile so in, dass es kaum noch Menschen gibt, die einen Nagel in die Wand schlagen können, geschweige denn zeitnahe Handwerkertermine. Die Veränderung sieht man an den schieren Zahlen der Studierenden in den wichtigsten Studiengängen. So weit, so knapp und polemisch.

Zudem muss man bedenken, dass die vergleichsweise geringe Zahl von Studierenden Anfang der 1980er wesentlich größeren Jahrgängen gegenüberstand: Es waren die Babyboomer, die damals an den Unis waren. Hat sich das Massenstudententum wenigstens in die richtige Richtung entwickelt?

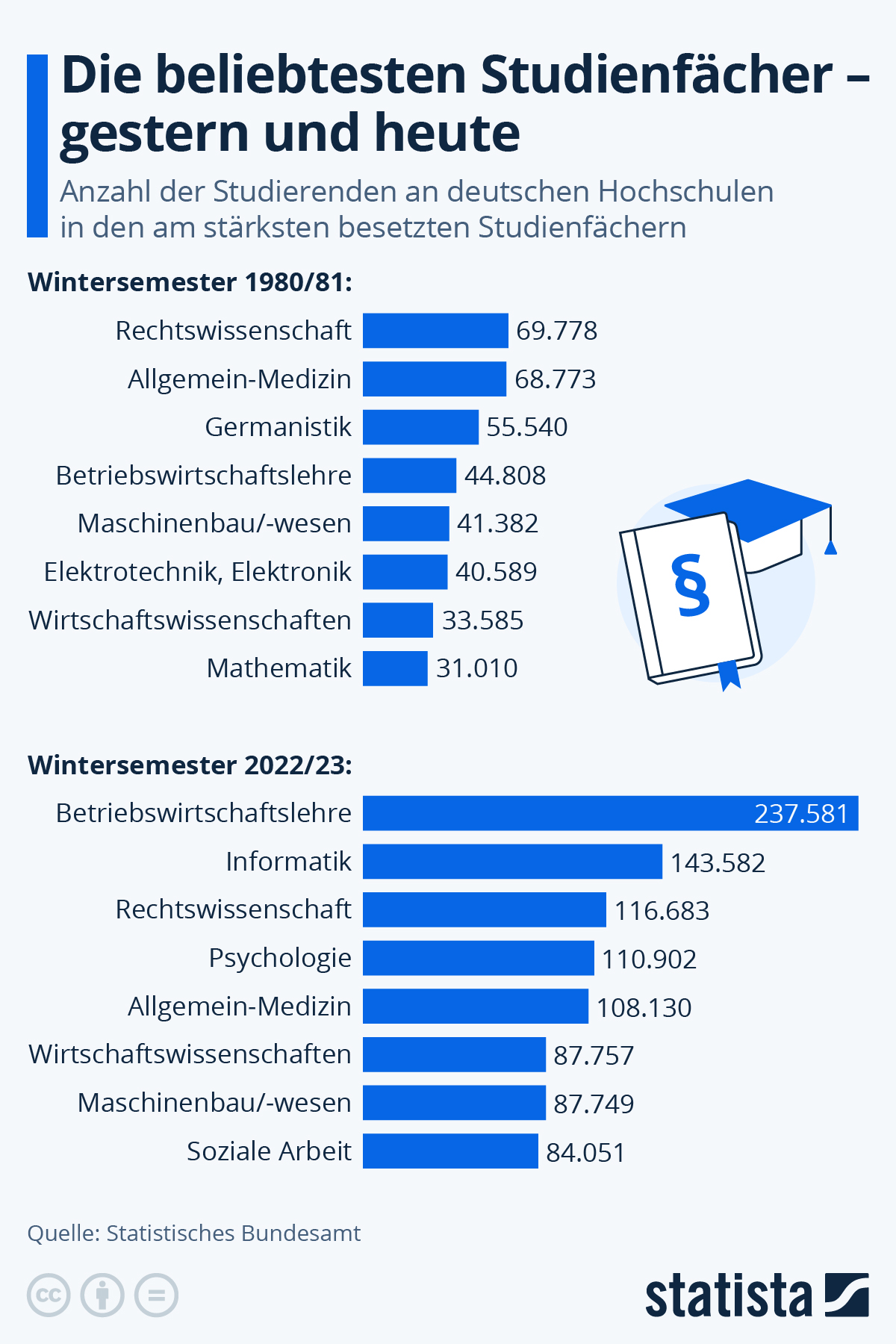

Infografik: Die beliebtesten Studienfächer – gestern und heute | Statista

Diese Statista-Grafik wurde unter einer Lizenz CC BY-ND 4.0 Deed | Namensnennung-Keine Bearbeitung 4.0 International | Creative Commons erstellt und wir geben sie unter gleichen Bedingungen wieder. Folgend der Statista-Begleittext dazu, dann weiter mit unserem Kommentar.

Die beliebtesten Studiengänge an deutschen Universitäten sind heute andere als noch vor 40 Jahren. Das zeigt die Statista-Recherche auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts. Die Top-3 des Wintersemesters 1980/81 waren demnach Rechtswissenschaft, Allgemein-Medizin und Germanistik. 40 Jahre später hingegen liegt das Fach Betriebswirtschaftslehre mit deutlichem Abstand an der Spitze, gefolgt von Informatik und Rechtswissenschaft. Zu sehen ist unter anderem auch, dass Germanistik und Elektrotechnik heute nicht mehr Bestandteil Top-8-Liste sind. Auch bei der Top-Liste der beliebtesten Ausbildungsberufe in Deutschland gibt es Veränderungen.

Auffällig ist zudem, dass es heute insgesamt deutlich mehr Studierende gibt als noch vor 40 Jahren. Die Zahl der Studienanfänger/-innen in Deutschland ist zuletzt zwischen 2006 und 2011 kontinuierlich gestiegen, seitdem bewegt sie sich auf einem ähnlichen Niveau. Im Wintersemester 2022/2023 lag die Zahl der Studierenden im ersten Hochschulsemester bei rund 400.000 Personen. Die mittlere Studiendauer von Erstabsolventen und Erstabsolventinnen in Deutschland lag im Jahr 2022 bei 8,1 Semestern, wobei das durchschnittliche Alter der Hochschulabsolventen bzw. Hochschulabsolventinnen bei 23,6 Jahren lag.

Es gibt heute viel mehr Rechtsanwält:innen als in den 1980ern, Medizinier:innen werden nach wie vor gebraucht, ansonsten kam es zu deutlichen Verschiebungen. Einen Aspekt haben wir oben nicht berücksichtigt: Dass die Zahlen von 1980/81 auf Westdeutschland bezogen gewesen sein dürften, während die aktuellen selbstverständlich die gesamtdeutsche Situation abbilden. Das mindert ein wenig die Dramatik des Anstiegs der Studierendenzahlen. Die Akademisierung war und ist ein ausdrückliches Bildungsziel in der EU und der Bildungserfolg wird zu einem nicht unwesentlichen Teil in der Akademiker:innenquote gemessen. Eine qualitative Betrachtung können wir an dieser Stelle nicht einfließen lassen, aber eines ist sicher: Die hohe Akademikerquote, der eine hohe Quote an Menschen mit Abitur vorausgehen muss, wurde mit Qualitätsabstrichen erkauft. Ganz unmöglich, dass Studiengänge, die auf den heutigen Bildungsvoraussetzungen aufbauen, noch die Standards von vor 40 Jahren erfüllen können, als die Abiturient:innenquoten bei etwa einem Viertel der Bevölkerung lagen, wenn nicht niedriger.

Wir haben ChatGPT befragt:

Laut der Statistik von Statista1 lag der Anteil der Abiturienten an den Schulentlassenen eines Schuljahres in Westdeutschland im Jahr 1980 bei 22 Prozent. Das war höher als der Anteil in Ostdeutschland, der bei 19,5 Prozent lag.

Eine andere Quelle von GESIS2 gibt den Anteil der Studienberechtigten an der altersspezifischen Bevölkerung (Studienberechtigtenquote) in Westdeutschland im Jahr 1980 mit 15,1 Prozent an. Das war niedriger als der Anteil in Ostdeutschland, der bei 16,4 Prozent lag.

Die unterschiedlichen Zahlen können auf verschiedene Methoden der Datenerhebung und -berechnung zurückzuführen sein.

Wir haben dann nach der Quote für 2023 gefragt:

Die Quote an Menschen mit Abitur im Abschlussjahr 2023 in Deutschland ist noch nicht bekannt, da das Jahr noch nicht zu Ende ist. Allerdings gibt es einige Schätzungen und vorläufige Ergebnisse, die einen Anhaltspunkt geben können.

Laut dem Statistischen Bundesamt1 haben im Jahr 2021 rund 34,3 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die die allgemeinbildende Schule verließen, das Abitur abgeschlossen. Das waren mehr als im Jahr 2000, als der Anteil bei 23,1 Prozent lag.

Für das Jahr 2022 hat das Statistische Bundesamt2 vorläufig gemeldet, dass rund 385 000 Schülerinnen und Schüler die Hochschulreife oder die Fachhochschulreife erworben haben. Das waren 2,1 Prozent weniger Studienberechtigte als im Vorjahr.

Eine andere Möglichkeit, die Quote zu messen, ist der Anteil der Studienberechtigten an der altersspezifischen Bevölkerung (Studienberechtigtenquote). Laut dem Statistischen Bundesamt3 lag dieser Anteil in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen im Jahr 2017 bei 53 Prozent. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte dieser Altersgruppe eine Fachhochschul- oder Hochschulreife hatte.

Man muss natürlich die Fachabiturient:innen einbeziehen, die 1980 zahlenmäßig noch keine so große Rolle gespielt haben und wir kommen damit schon 2017 auf eine Quote von Studienberechtigten von mehr als 50 Prozent, dieser Anteil dürfte sich inzwischen nicht verringert haben.

Schauen wir uns nun die Fächerverteilung an, wirkt es auf den ersten Blick sehr sinnvoll, dass in einem Land mit großem Mittelstand, mit noch vergleichsweise hoher Industriequote, viele Menschen BWL studieren und dieses Fach mit Abstand die höchste Studierendenzahl aufweist. Die Frage ist, ob für viele Tätigkeiten, die BWL-Absolvent:innen ausführen, nicht eine fundierte kaufmännische Ausbildung, kombiniert mit guter Praxis, ausreichen würde. Studium ist für uns immer noch etwas, das mit Wissenschaft zu tun haben sollte, und BWL ist im Grunde ein Upgrade bestimmter kaufmännischer Ausbildungen, keine Verwissenschaftlichung – mit Ausnahme vielleicht des Statistikteils, der in den Bereich höherer Mathematik hineinreicht.

Vor allem aber: Absolventen dieser Studiengänge sind auf Funktion im System ausgerichtet, nicht auf Systemanalyse, Letzteres trifft selbst auf Volkswirtschaftler:innen häufig nicht zu, wenn sie einseitig neoliberal unterrichtet wurden. Die Studiengänge wurden auf Wunsch der Neoliberalen und der mit ihnen verbundenen Lobbys so konfektioniert, dass man maßvoll und einseitig akademisierte Menschen widerstandslos ins System schleusen kann, dass aber in Krisenzeiten wie den aktuellen keine Lösungsansätze generiert werden können, die über althergebrachte Tools hinausgehen. Neben vielen anderen Aspekten ist auch dies ein Problem des Standorts. Der eklatante Mangel an Kreativität, der hierzulande die Entwicklung bremst, ist auch ein Ergebnis der wenig inspirierenden und komplett auf Konformität ausgerichteten Studiengänge im wirtschaftlichen Bereich.

Hingegen kommen die technischen Berufe zwar zahlenmäßig voran, soweit sie 2022 noch zu den gefragtesten Studiengängen gehören, trotzdem wird eine zu geringe Studierendenzahl in den MINT-Fächern beklagt. Das heißt, die Zunahme scheint nicht stark genug zu sein, um alle Stellen zu besetzen. Und da liegt die Sache auch etwas anders: Aufgrund der zunehmend komplexeren Technik ist ein profundes Studium unerlässlich, um z. B. Stellen in Firmen ausführen zu können, die Maschinenbau betreiben. Vielleicht helfen die vielen Informatiker:innen, die mittlerweile die Unis bevölkern. Komisch aber schon, dass diese Absolventen so selten Firmen von Weltgeltung hervorbringen, die sich langfristig behaupten können. Ebenfalls falsche Ausrichtung des Studiums? Da haben wir zugegebenermaßen weniger Einblick als bei den Wiwis und Juristen, aber ein kreativer Schub ist nicht ersichtlich. Natürlich gibt es weitere Faktoren, die erst zu einer guten, wirklich nachhaltigen Startup-Landschaft führen, aber an der Uni fängt es in der Regel an, dort werden die Weichen gestellt.

Auffällig auf der anderen Seite, wie stark Psychologie und Soziale Arbeit nachgefragt werden. Das sind die Berufe, deren Ausübende versuchen müssen, die Schäden zu beseitigen, die ein empathieloses System bei vielen Menschen anrichtet. Wenn man so will, muss dort ausgeglichen werden, was den Wirtschaftlern, Juristen, Ingenieuren fehlt (*innen). Wir halten auch diese Entwicklung für bedenklich. Auch hier verbietet sich zwar eine pauschale Zuschreibung von Ursachen bei bestimmten Problemen, die Menschen haben, aber das große Unbehagen in dieser Gesellschaft, das so viele Helfende erfordert, kann nicht unabhängig von dem betrachtet werden, was in anderen Berufen gelehrt und später ausgeübt wird.

Zu unserer Zeit war zum Beispiel die Gier-Ideologie weitverbreitet und das Management by Terror en Vogue. Dass derlei Einstellungen, von manipulativen Professoren auf Zigtausende von Studenten übertragen, die zuhause eh schon neoliberal erzogen wurden, zu Verwerfungen bis hin zur Demokratiegefährdung führen muss, versteht sich beinahe von selbst. Dies tritt zu allem hinzu: Die totale Fachidioten-Ausrichtung der meisten Studiengänge vernachlässigt komplett die politische Bildung, die so dringend notwendig wäre, das In-den-sozialen-Raum-Stellen der eigenen Tätigkeit. Die Ideologie dahinter, es so einzurichten, ist uns bekannt, und sie führt zu immer schwerwiegenderen politischen, sozialen und auch kostenseitigen Folgen.

Die reinen Zahlen sagen deshalb wenig darüber aus, wie ein Land seine Studierenden aufstellt, ein Zuwachs an Menschen bedeutet noch keinen Zuwachs an Qualität und Zukunftssicherheit. Wenn es schlecht läuft, wird es auch bald nicht mehr genug Arbeitsplätze für all diese Fachakademiker:innen geben, die darauf angewiesen sind, in einem festgefügten System festgelegte Aufgaben zu übernehmen. Man kann diese Aufgaben auch nicht durch die Gründung immer weiterer Thinktanks ausgleichen, bei denen noch ein paar Absolvent:innen unterkommen können, denn diese können nur finanziert werden, wenn die Realwirtschaft noch einigermaßen läuft. Wir haben gegenwärtig nicht den Eindruck, dass die höhere Akademisierung aktuelle dabei hilft, die Probleme des Landes zu stemmen. Wir befürchten eher, dass der Grad der Analysefähigkeit und das Denken in Zusammenhängen oder die Intersektionalität bewusst niedrig gehalten wurden, um willige Kapitaldiener:innen zu produzieren, die von jeder hausgemachten Krise des Kapitals und der Politik hilflos mitgerissen werden, anstatt neue Wege gehen zu können.

TH

Entdecke mehr von DER WAHLBERLINER

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.