Briefing 427 EU, Politik, Personen, Parteien, Geopolitik, Gesellschaft, European Union, Future

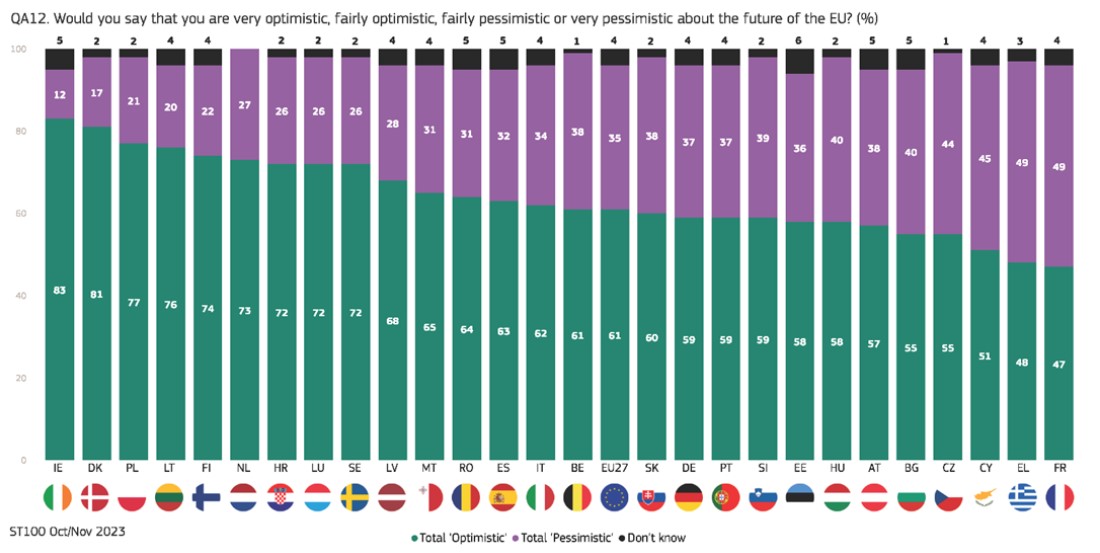

Die meisten EU-Bürger:innen beurteilen die Zukunft der EU positiv. Doch in wichtigen Ländern wird das anders gesehen. In Großbritannien hat eine Anti-Stimmung zum Brexit geführt und in Frankreich gibt es derzeit keine überwiegende Mehrheit für eine positive EU-Story in der Zukunft.

Infografik: Wie steht es um die Zukunft der EU? | Statista

Diese Statista-Grafik wurde unter einer Lizenz CC BY-ND 4.0 Deed | Namensnennung-Keine Bearbeitung 4.0 International | Creative Commons erstellt und wir geben sie unter gleichen Bedingungen wieder. Folgend der Statista-Begleittext dazu, dann weiter mit unserem Kommentar.

„Die segensreichen Effekte des Brexits sind auch fast acht Jahre nach dem Referendum ausgeblieben“, so das Handelsblatt kürzlich im eigenen Morning Briefing. Anlass für diese Bemerkung war, dass die AfD-Vorsitzende Alice Weidel gegenüber der „Financial Times“ einen EU-Austritt Deutschlands als Option genannt hatte.

Während Weidel und ihre Partei die Europäische Union eher negativ wahrnehmen, sehen 59 Prozent der hierzulande für das aktuellste Standard-Eurobarometer der Europäischen Kommission befragten Menschen die Zukunft des Staatenverbunds sehr (3 Prozent) oder eher (56 Prozent) optimistisch. Damit liegt Deutschland knapp unterhalb des EU-Durchschnitts (61 Prozent).

Besonders optimistisch bezüglich der Zukunft europäischen Einigung sind die Menschen in Irland (83 Prozent) und Dänemark (81 Prozent). Dagegen sind Griech:innen (48 Prozent) und Französ:innen (47 Prozent) deutlich verhaltener.

Man kann Dinge natürlich so oder so darstellen, auch wenn die Fakten dieselben sind, auf denen die Darstellung fußt. Der Brexit wurde erst im Jahr 2020 vollzogen und seitdem performt die britische Wirtschaft zumindest besser als die deutsche. Das ist allerdings nicht schwer und man darf die Probleme hierzulande nicht der EU anlasten. Mit einer Ausnahme: Dem Regime der Bewältigung der Bankenkrise, das allen EU-Staaten langfristig eine große Hypothek hinterlassen wird und außerdem für nachwirkende Verstimmung gesorgt hat. Die Grafik zeigt das auch. Allerdings fanden wir es in diesem Fall angebracht, die Basis ebenfalls abzubilden, die alle Länder einzeln zeigt:

Wir sehen darauf nicht, wie viele Menschen total optimistisch oder pessimistisch sind, wer sich etwas weniger deutlich geäußert hat, aber zum Beispiel die negative griechische Haltung fußt eindeutig auf den Erfahrungen, die mit dem Reglement nach der Finanzkrise zu tun haben. In Deutschland ist die Stimmung zwar stabil, aber nicht euphorisch. Dass es in Ländern wie Irland sehr gut aussieht, die auf eine geradezu märchenhaft wirkende Weise von der EU profitiert und ihre Verortung darin auch auf eine nicht wirklich faire Weise ausgenutzt haben, versteht sich von selbst. Ähnliches gilt für Luxemburg, auch die Niederlande profitieren erheblich von der EU. Die Skandinavier sind vermutlich eher so eingestellt, dass sie der Ansicht sind, ihre eigenen Stärken auch in der EU gut umsetzen können, zumal sie sich davon fernhielten, den Euro einzuführen (von Finnland abgesehen). Aber sowohl das aktuell sozialdemokratisch regierte Spanien als auch Italien mit seinem Rechtsregime liegen beide im Mittelfeld, besser als Deutschland.

Interessant ist ebenso, dass die baltischen Staaten nach Norden hin euroskeptischer werden, obwohl sie sich alle nahezu gleichermaßen gut unter dem Dach der EU entwickelt haben, aber mit eines der bemerkenswertesten Ergebnisse ist das polnische: Die meisten Pol:innen scheinen sehr gut zu wissen, wie sehr das Land sich in der EU besserstellt als ohne sie, unabhängig von der Propaganda der PIS-Partei und deren Versuchen, die Rechtsstaatlichkeit des Landes auszuhöhlen. Diese positive Einstellungen der Pol:innen gibt Hoffnung bezüglich einer mittelfristigen positiven Entwicklung im Land selbst. Dass die Ungar:innen hingegen, von Viktor Orbán auf Nationalismus eingestimmt, weniger EU-freundlich sind, ist keine Überraschung, nur hätten wir die Stimmung in Polen eher als ähnlich vermutet.

Eine große Sorge ist die Abkehr vieler Französ:innen von der EU. Wir fanden immer schon, Frankreich ist ein durchaus schwieriger Partner in der Politik, mit sehr vielen Ambitionen, die etwas überdehnt sind, aber ohne dieses Gründungsland hätte die EU mitten im Herzen ein riesiges Loch. Das kann im Grunde niemand wollen, der möchte, dass Europa handlungsfähiger wird und mehr zusammenwächst, wo es Sinn ergibt. Überlegungen zu einem Referendum gibt es an der Seine, und wenn das Rassemblement National sich politisch durchsetzen würde, könnte niemand dafür garantieren, dass es nicht zu einer Abstimmung über die EU-Mitgliedschaft käme. Wir erinnern uns daran, dass im Jahr 2005 die Französ:innen auch den ersten Verfassungsvorschlag für die EU abgelehnt hatten.

In Deutschland hingegen hat gerade Alice Weidel von der rechten AfD aufhorchen lassen, und zwar nach ihrer oben zitierten Einlassung, indem sie sagte, es sei zu spät, den Euro zu verlassen, das hätte man vor dem ersten „Rettungspaket“ tun müssen. Allerdings hat ihr Statement natürlich einen Haken: Sie glaubt, dass der Euro untergehen wird und mit ihm ein Großteil des deutschen Volksvermögens. Um es ganz offen zu schreiben: Diese Sorge hatte uns direkt nach der AfD-Gründung durchaus Verständnis für deren Positionen aufbringen lassen, da war sie allerdings noch ein Werk einiger euroskeptischer Ökonomen und keine völkisch-rechte Partei, die in einigen Bundesländern als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde.

Wir sind auch davon überzeugt, dass es den Euro nicht mehr gäbe, hätte nicht der damalige EZB-Präsident Mario Draghi das wohl drastischste und der EZB eigentlich nicht obliegende Schuldenfinanzierungsprogramm der europäischen Geschichte aufgelegt und seine Bank alles an Anleihen aufkaufen lassen, was in der EU ausgegeben wurde und an den Märkten nicht zu platzieren war. Damit hatten wir nicht gerechnet, weil es hier um eine klare Kompetenzüberschreitung ging, aber die Not war groß, der Move überraschend, die Märkte kratzten sich erst am Kopf und fanden sich dann in die Realität, und die Folgen sehen wir jetzt: Gerade Deutschland hat sich mit der Nullzinspolitik, die darauf folgte, einen schlanken Fuß gemacht, der Staat hat trotz der günstigen Bedingungen nicht mehr investiert, sondern eine aktuell geradezu absurde Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben, während die Innovation weitgehend brachlag. Nur günstige Zinsen und günstige Energie sicherten die deutsche Wirtschaft einigermaßen vor der Wahrheit ab, nämlich, dass sie partiell abgehängt ist.

Man hätte dieses Schuldenregime aber auch nutzen können, um den schon vor Jahren vorhandenen Investitionsstau zu beseitigen. Nicht nur diese Maßnahmen selbst sind zu betrachten, sondern auch, wie damit umgegangen wird. Wir haben lange Zeit die Auffassung vertreten, dass Deutschlands interne Austerität den Euro dadurch abgesichert hat, dass Deutschland sein AAA-Bonitätsrating als einziger großer europäischer Staat erhalten konnte. Die Frage ist aber, ob man das nach den drastischen Eingriffen der EZB in den sogenannten freien Markt, als dieser nicht mehr funktionierte, auch noch so sehen kann. Im Grunde spielt es eine untergeordnete Rolle, ob Deutschland auch noch ein paar Anleihen mehr in dieses Kaufprogramm eingebracht hätte. Wie man gerade sieht, hat die Schwarze-Null-Politik eben nicht dazu geführt, dass Deutschland jetzt besser krisenhandlungsfähig ist, weil man diese Politik zur Ideologie erhoben hat, die aktuell nur negative Folgen zeitigt.

Die EU ist natürlich mehr als ihr Finanzregime. Sie ist eine große Freihandelszone und sie ist ein außenpolitischer Zwerg, ein geopolitisches Anhängsel der USA im Wesentlichen. Die langfristigen Nachwirkungen des Finanzkrisenmanagements hatten wir übrigens vorhergesagt, allerdings stellten sie sich viel später ein als vermutet, weil eben die EZB seinerzeit sehr radikal vorgegangen ist, um einen erneuten Crash zu verhindern. Ob das noch einmal funktionieren würde, können wir nur schwer einschätzen. Fakt ist, dass das Schuldenproblem nicht gelöst wurde. Ein weiteres großes Problem ist die neoliberale Ausrichtung der Union, die tiefe Einblicke auch in die Entwicklung der Mentalität der EU-Bürger:innen erlaubt. Einige Länder sind noch im Aufstieg begriffen, da wirken die negativen Mechanismen dieser Ausrichtung noch nicht so. Deutschland zählt nicht zu diesen Ländern, es hat diese Story der letzten Jahrzehnte nicht. In Frankreich sieht man derzeit am besten, dass Menschen sich nicht einfach damit abfinden, dass sie immer mehr in die Zwickmühle genommen werden, während gleichzeitig der Reichtum weniger immer absurdere Ausmaße annimmt. Deshalb ist es keineswegs ausgeschlossen, dass dort, wo die Menschen eher als hierzulande auf Gerechtigkeit pochen, implodieren wird. Diese sei allen ins Stammbuch geschrieben, die Emmanuel Macron als großen Europäer ansehen. Das ist er nicht, sondern ein Pet des Großkapitals, das von der EU in ihrer aktuellen Ausrichtung selbstverständlich profitiert.

Wir sind keine EU-Gegner, aber wir halten eine Neuausrichtung der Gemeinschaft für dringend notwendig, wenn sie langfristig überleben will. Diese in der EU vorzunehmen, nicht ohne sie, ist das Gebot der Stunde. Aber dieses Gebot ist nicht unumstößlich und für alle Zeiten festgeschrieben, sollte sich herausstellen, dass die Mehrheit in Deutschland, anstatt dumm rechts zu wählen, doch noch merkt, wie sie ihre eigenen Interessen verrät und einen Linksruck zustande bringt, der nur dann Sinn ergibt, wenn auch in der EU auf mehr Gerechtigkeit bestanden wird.

TH

Entdecke mehr von DER WAHLBERLINER

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.