Briefing 520 UP Politik, Personen, Parteien, Europawahl 2024, Umfrage

Bisher erschienen in unserer Reihe: #europawahl2024:

- Aktuelle Umfrage Deutschland (Update 1)

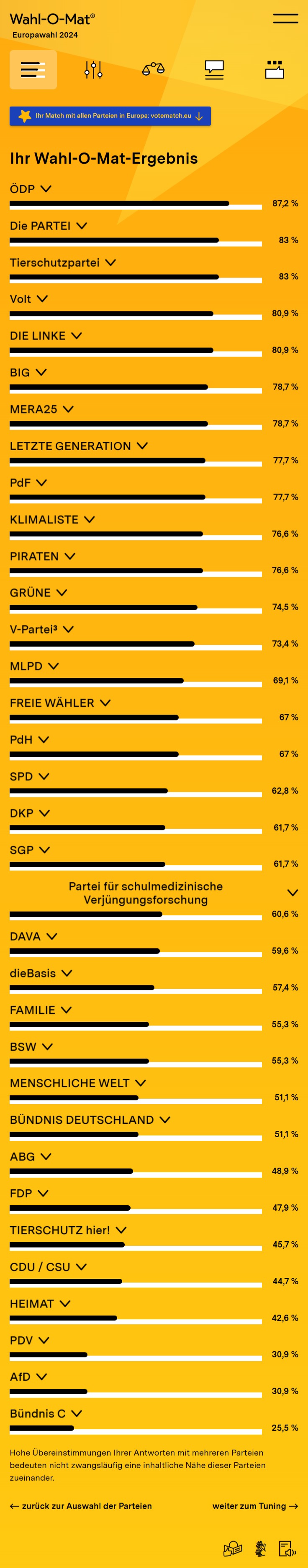

- Unser Wahl-O-Mat-Ergebnis (Ausgangsartikel)

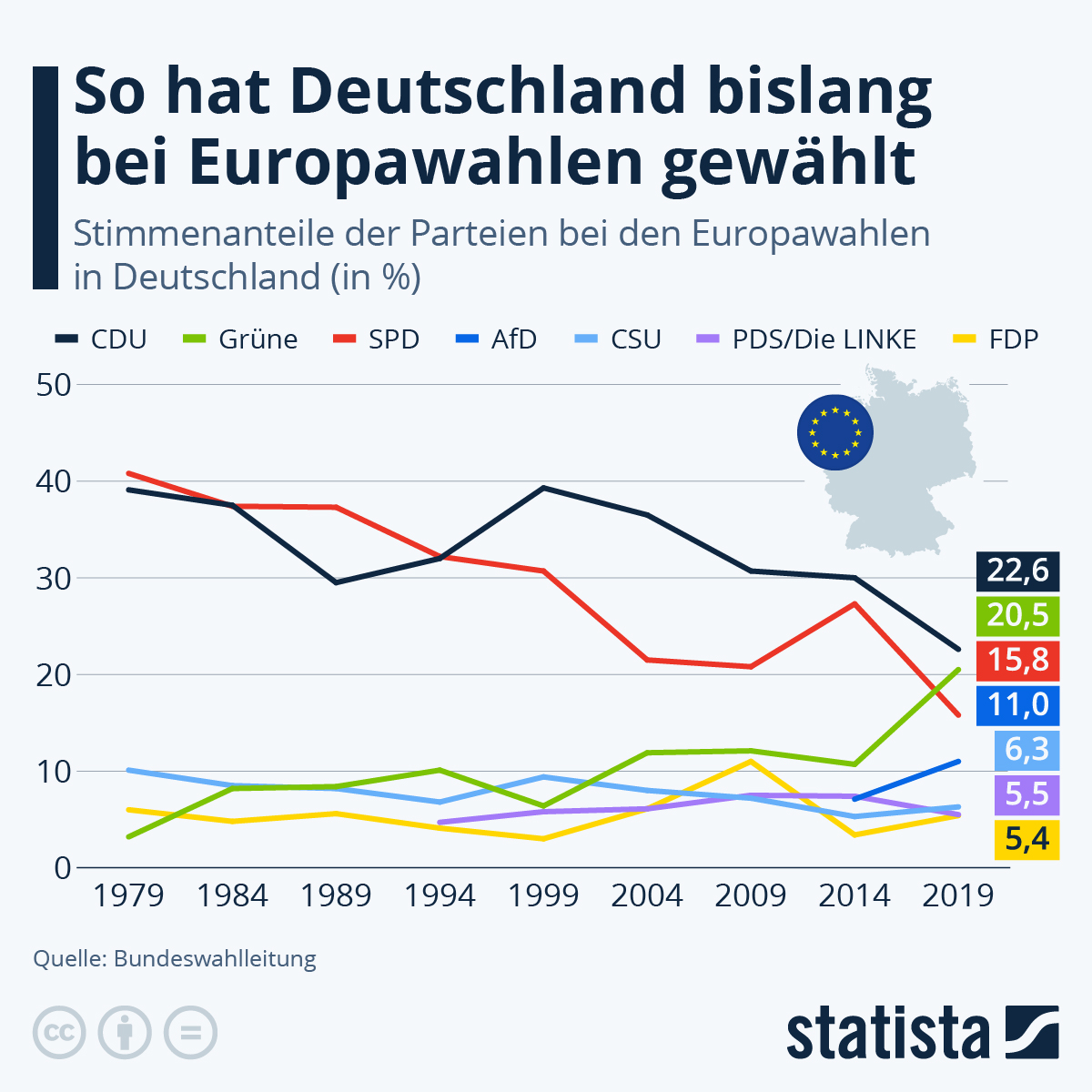

Heute zeigen wir in einer weiteren Grafik, wie Deutschland bei den bisherigen Europawahlen abgestimmt hat:

Diese Statista-Grafik wurde unter einer Lizenz CC BY-ND 4.0 Deed | Namensnennung-Keine Bearbeitung 4.0 International | Creative Commons erstellt und wir geben sie unter gleichen Bedingungen wieder. Folgend der Statista-Begleittext dazu, dann weiter mit unserem Kommentar.

n den EU-Mitgliedsstaaten treten nationale Parteien zur Europawahl an, nach der Wahl schließen sich die gewählten Abgeordneten in der Regel transnationalen politischen Gruppierungen an oder bilden Fraktionen. Aktuell befinden sich 705 Abgeordnete im EU-Parlament, die Anzahl der Sitze soll sich nach der Wahl 2024 jedoch auf 720 erhöhen. Bei der letzten Europawahl 2019 ging die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) mit 24,23 Prozent als stärkste politische Kraft hervor.

Nach dem Endergebnis in Deutschland gewann die CDU die Europawahl 2019 mit rund 22,6 Prozent der Stimmanteile. Ihr bestes Ergebnis hatte sie im Jahr 1999 mit 39,3 Prozent erreicht. Auch die SPD hat in den letzten Jahrzehnten sukzessive Stimmenanteile verloren, wie die Statista-Grafik auf Basis von Daten der Bundeswahlleitung zeigt. Bei der letzten Wahl wurden die Sozialdemokraten sogar von den Grünen überholt, die mit 20,5 Prozent ein Rekordergebnis einfuhren.

Laut Sonntagsfrage zur Europawahl aus dem März 2024 hätten in Deutschland rund 34 Prozent die Union gewählt. Die SPD erreichte 16 Prozent der Stimmanteile in der Forsa-Sonntagsfrage zur Europawahl. Die AfD landete mit 15 Prozent auf dem dritten Platz.

Zwischen dem 06. bis 09. Juni 2024 wählen die Bürgerinnen und Bürger der EU ein neues Europäisches Parlament. Die Europawahl findet alle fünf Jahre statt und wurde im Jahr 1979 zum ersten Mal durchgeführt. Durch die Europawahl ist das Europäische Parlament die einzige Institution der Europäischen Union, das direkt durch die Bevölkerung gewählt wird.

Wir wollten schon in Erinnerungen and das alte Dreiparteiensystem der BRD schwelgen, als wir sahen, dass die Grünen tatsächlich 1979 schon zur Europawahl antraten und auf Anhieb 3,2 Prozent erzielten – obwohl ihre Landesverbände noch gar nicht bestanden und das Jahr 1980 als offizielles Gründungsjahr der Partei gilt. An welchen aktuellen Vorgang erinnert das? An das BSW, dessen Landesverbände sich gerade erst etablieren, allerdings gibt es die Bundespartei schon. Und sie könnte ein aus dem Stand ein stärkeres Ergebnis einfahren als seinerzeit die Grünen. Es war fast eine andere Welt, als erstmals das Europaparlament direkt gewählt werden durfte.

Die Wahlbeteiligung war mit ca. 66 Prozent geringer als damals bei Bundestagswahlen üblich, man musste sich mit dieser neuen demokratisierten EG, wie die Gemeinschaft damals noch hieß, erst anfreunden. Sollte man meinen. Wer hätte ahnen können, dass dies die bis heute höchste Wahlbeteiligung bei Europawahlen bleiben sollte? Tiefpunkt waren die Wahlen von 2004 mit einer Wahlbeteiligung von nur 43 Prozent. Nie wieder ging es seitdem über 50 Prozent. Die Wahlbeteiligung für 2019 hat die Wikipedia gar nicht in die Grafik geschrieben, aus der wir die Beteiligungen an den Wahlen zuvor ermittelt haben. War den Machern wohl zu peinlich. Wir haben die Zahl aber: 61,4 Prozent. Tja, falsch gelegen, mit der Anmerkung „nie wieder über 50 Prozent“, die Mobilisierung hatte vor fünf Jahren geradezu dramatisch zugenommen (hier auch eine Grafik von Statista zu den Wahlbeteiligungen seit 1979).

Deshalb an dieser Stelle eine Amerkung: Gehen Sie bitte wählen. Es wird immer wichtiger, weil immer mehr die deutsche Politik in Europa mitbestimmt wird. Man mag das toll finden oder nicht, aber wenn man Europa ernstnimmt, muss man es zumindest akzeptieren und sich darauf ausrichten, deutsche Politik in diesem Rahmen zu denken. Das ist nicht unkompliziert, das ist sogar sehr fordernd, weil man im Grunde im Blick haben muss, wie es gerade in den anderen Staaten aussieht. Deutschland ist plötzlich nur noch eines von 27 Teilen des Ganzen. Es sieht in der EU unterschiedlich aus, um es an dieser Stelle knapp zu halten, das ist bei so vielen Staaten auch nicht verwunderlich, die eben doch größere Verschiedenheiten aufweisen, als das z. B. in der alten, westdeutschen BRD der Fall war, aber mit einer deutlichen Gefahr des Rechtsrucks als Metatrend. Etwas ausführlicher sind wir zuletzt auf einzelne Staaten eingegangen, als wir den zunehmendne Rechtspopulismus in den Blick genommen haben.

Der Niedergang der sogenannten Volksparteien ist nicht nur ein deutscher Trend, man kann ihn auch in vielen Staaten Europas gut beachten. Nur wenige Länder haben heute noch eine traditionelle Parteienlandschaft mit wenigen großen politischen Kräften. Das in dieser Hinsicht stabilste Land, das Vereinigte Königreich, ist nicht mehr in der EU. Grundsätzlich finden wir es nicht so schlimm, wenn nicht bloß eine oder zwei Parteien das Geschehen dominieren, wenngleich die Großen Koalitionen, die in Deutschland notwendig wurden, weil man keine Dreierbündnisse wollte, das Land nicht gerade vorangebracht haben.

Das könnte man allerdings auch der immer noch zu großen Unbeweglichkeit immer noch zu mächtiger Volksparteien zuschreiben. Es führt auch zu Überheblichkeit. Wenn man sieht, wie die CDU sich gerade wieder aufführt, nur, weil die Union in Umragen die für frühere Verhältnisse lächerliche 30-Prozent-Marke wieder geschafft hat, merkt man, dass für das Format heutiger Politiker kleinere Wahlergebnisse genau richtig sind. Wir hätten es übrigens besser gefunden, wenn CDU und CSU auch in der obigen Grafik, wie sonst meist üblich bei solchen Liniendarstellungen, zusammengefasst worden wären. So wirkt es, als ob die Union im Jahr 2019 nur noch knapp vor den Grünen gelegen hätte.

Gerade an der Union kann man aber gut ablesen, dass Europawahlen, wie traditionell auch Landtagswahlen, Korrekturwahlen sind: 1979 und 1999, jeweils aus der Opposition im Bundestag heraus, erreichte die Union ihre stärksten Ergebnisse. Auch das muss man bei dem leichten Aufschwung, den sie gerade erlebt, mitbedenken. Es deutet außerdem darauf hin, dass Europawahlen durchaus immer noch aus nationaler Perspektive wahrgenommen werden. Gleichwohl gibt es einen leicht progressiven Trend, die Grünen, als sie noch fortschrittlich waren, liefen bei Europawahlen oft ihren nationalen Wahlergebnissen etwas voraus, so auch 2019 mit spektakulären 20,5 Prozent. Nun ja, alles ist relativ. Zuvor gab es einen Grünen-Hyp in Deutschland, bei dem sie in Umfragen auf bis zu 28 Prozent kamen (Sonntagsfrage Bund). Jetzt regieren sie im Bund mit und es wird zu einer Korrektur des Europawahl-Ergebnisses von 2019 nach unten kommen, das scheint relativ sicher zu sein.

Werden sie trotzdem wieder vor der SPD landen, wie schon 2019? Möglich, aber deren Europawahlgeschichten ist das größte Desaster überhaupt, soweit es deutsche Parteien betrifft. Bis auf eine Aufwärtskorrektur 2014 nur ein Schwinden, weniger Zuspruch von Wahl zu Wahl, auch zur Regierungszeit von Kanzler Schröder. Und nicht nur das. Er hat der Partei 2004 auch ein Absacken um 10 Prozent beschert. Wenn man die Linie von 2009 zu 2019 zieht, gibt es einen ungebrochenen Abwärtstrend der SPD. Nach aktuellen Umfragen sieht es nicht danach aus, als ob sich daran etwas ändern würde. So gesehen, wirkt es nachgerade surreal, dass Deutschland einen SPD-Kanzler hat, die Partei wird 2019 vermutlich nur vierstärkste Kraft bei den Europawahlen werden. Allerdings liegen Grüne, AfD und SPD derzeit recht eng zusammen, es könnte also passieren, dass die SPD sogar Nummer zwei wird, aber trotzdem weiter gegenüber 2019 verliert, als sie schon auf Platz 3 gerutscht war.

Wenn man die obige Grafik schaut, wirkt das deutsche Parteiensystem plötzlich gar nicht mehr so bewegt, wie man es aus der Nähe wahrnimmt. Nur die PDS / Die Linke ist hinzugekommen und wäre 2024 wohl nicht mehr vertreten im EU-Parlament, gäbe es dort auch eine Fünfprozent-Hürde. Und die AfD. Sie ist die einzige echte Neuerscheinung, weil die PDS / Die Linke ein logisches Erbe der DDR darstellt. Und eine Partei wie die AfD gibt es fast in jedem europäischen Land, wenn nicht sogar mehrere. Alles okay also? Kommt auf das Ergebnis an. Ein Land, in dem es nicht zehn Prozent Rechte gibt, ist ein Wunderland, sie waren bisher eben Nichtwähler oder am rechten Rand der übrigen Parteien beheimatet, mit Ausnahme der Grünen. Insofern ist die Existenz der AfD auch eine Klarstellung oder Sichtbarmachung der tatsächlichen Verhältnisse im Land. Bedenklich wird es, wenn sie auf 20 Prozent zulaufen sollte. So viel Potenzial sollte sie in einem Land, das gut funktioniert, nicht haben. Dagegen müssen wir als Demokraten unbedingt arbeiten, auch, indem wir eine bessere Regierungspolitik fordern. Werden wir diesen Europa-Sinkflieger SPD trotzdem wählen? Es macht einfach keinen Spaß, immer aufs falsche Pferd zu setzen, nur weil wir gegen die AfD sind. Vielleicht wird es doch eine von den mindestens 10 Parteien, mit denen wir laut Wahl-O-Mat-Auswertung mehr übereinstimmen.

Apropos: 1979 waren auf dem Wahlzettel nicht einmal zehn Parteien vertretn, sondern nur acht. Jetzt sind es 28, aber haben Sie das Gefühl, das politische Angebot ist passgenauer geworden? Bei uns hält sich dieses Gefühl in Grenzen.

Stellen Sie sich vor, der Wahlkampf vor der Europawahl wäre so intensiv wie vor einer Bundestagswahl. Es gibt ohnehin Kritik daran, dass bei uns zu häufig gewählt wird, was sich dahingehed auswirken könnte, dass ständig irgendwo um Stimmen gekämpft anstatt ruhig und besonnen regiert wird. Umfragen gibt es sowieso am laufenden Band, daher haben wir auch zur Europawahl eine vergleichsweise frische anzubieten, die von Statista in eine Grafik umgesetzt wurde:

Deswegen hat man schon ernsthaft den Vorschlag gemacht, alle Landtags- / Bürgerschafts- / Abgeordnetenhauswahlen auf einen Wahltermin zusammenzuziehen. Auf die Idee sind wir noch nie gekommen, aber wäre sie so falsch? Sie würde natürlich darauf hinasulaufen, dass in den meisten Bundesländern die Wahlperiode verkürzt wäre, in welcher die Synchronisierung vollzogen würde. Außerdem gibt es ja noch die Kommunalwahlen. In Berlin fielen im Jahr 2021 Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl zusammen, was wir nicht gut fanden. Viele Wähler können schon die Themen auf verschiedenen Ebenen auseinanderhalten und gewichtigen, aber trotzdem überlagert die Bundespolitik in der Regel die landespolitischen Angelegenheiten, die Stimmung bezüglich der Bundesregierung kann Landtagswahlen entscheiden, und es ist ja auch so, dass Bundespolitik auf das Geschehen im Land einwirkt.

Anfang Juni stimmen die Wahlberechtigten in den 27 EU-Mitgliedsländern über die Europäischen Parlamente ab. Deutschland wird weiterhin mit 96 Abgeordneten vertreten sein. Laut Bundeswahlleiter sind hierzulande 65 Millionen Menschen wahlberechtigt, davon knapp 61 Millionen Deutsche und 4,1 Millionen Bürger aus anderen Unionsländern.

Europawahl: Union liegt in Wähler:innen-Gunst vorn

Diese Statista-Grafik wurde unter einer Lizenz CC BY-ND 4.0 Deed | Namensnennung-Keine Bearbeitung 4.0 International | Creative Commons erstellt und wir geben sie unter gleichen Bedingungen wieder. Folgend der Statista-Begleittext dazu, dann weiter mit unserem Kommentar.

Wie die Grafik von Statista zeigt, setzt sich auf Europaebene der Wahltrend der Bundesebene fort. Die Unionsparteien liegen mit 30 Prozent vorn und stehen in der aktuellen Umfrage des ARD-DeutschlandTREND sogar besser da, als bei der Europawahl 2019. Die Grünen (15 Prozent) müssten, wenn am Sonntag gewählt werden würde, einen deutlichen Dämpfer von rund 5,5 Prozentpunkten hinnehmen. Auch die SPD (14 Prozent) würde am Stimmanteilen verlieren. Die AfD kann neben Union und der neuen Wagenknecht-Partei als einzige Partei dazugewinnen. Wie die Statista-Grafik zeigt, liegen die Rechtspopulisten mit 15 Prozent gleichauf mit der SPD. Das Bündnis Sahra Wagenknecht würde bei seiner ersten Europawahl etwa sieben Prozent der Stimmen gewinnen. Deutlich größer ist hingegen die Wahlpräferenz bei kleineren Parteien. Auf Bundesebene kommen die sonstigen Parteien auf rund zehn Prozent, auf Europaebene sind es etwa 15 Prozent.

Wer überprüfen will, welche Partei die eigenen Ansichten in Europa am besten vertritt, kann sich ab beim Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung durchklicken. Die Webanwendung bietet seit 2002 Entscheidungshilfe für aktuell anstehende Wahlen.

Wir haben den Wahl-O-Mat schon ausgefüllt, mit einigermaßen erwartbaren Ergebnissen und ein paar Besonderheiten gegenüber nationalen oder Landtagswahlen (wenn Sie unsere Ansichten kennenlernen wollen, schauen Sie bitte hier, wir hängen bei Updates den Ausgangsartikel aber in der Regel auch an, das trifft auch für unsere kleine „Wählen-für-Europa“-Reihe zu.

„Sogar besser als 2019“ finden wir keine glückliche Formulierung für eine Partei bzw. zwei Schwesterparteien, die nichts auslassen, um der AfD populismusgeneigte Wähler:innen abzujagen. Denn 2017 hatte Angela Merkel ihr bis dahin schlechtestes Wahlergebnis eingefahren und das Echo davon war 2019 noch spürbar. Die Grünen erlebten vor Corona hingegen einen regelrechten Hype, auch das drückt sich im Wahlergebnis von 2019 aus und ließ sich nicht ganz bis zu den Bundestagswahlen 2021 aufrechterhalten. Die SPD hingegen schnitt sehr schlecht ab und würde aktuell gegenüber diesem schwachen Ergebnis noch einmal leicht verlieren. Dass die AfD „nur“ auf 15 Prozent käme, weist darauf hin, dass bei Europawahlen insgesamt etwas progressiver gewählt wird als dann, wenn es um den Bundestag oder die Landtage geht.

Außerdem gibt es das Phänomen, dass die „Sonstigen“ bei Europawahlen traditionell viele Wähler:innen anziehen. Der Hintergrund ist leicht zu erklären. In Deutschland hatte man ab etwa 0,43 Prozent der Wählerstimmen, sicher aber ab 0,6 Prozent, einen Sitz im Europaparlament. Gelingt es Abgeordneten dann, sich einer mächtigen Fraktion anzuschließen, haben sie auch als Vertreter einer kleinen Partei sehr wohl Einfluss im EU-Parlament. Die sonst hierzulande übliche 5-Prozent-Hürde gibt es also nicht und eine 3-Prozent-Hürde, die man national für die EU-Wahl aufstellen wollte, hatte das Bundesverfassungsgericht richtigerweise gekippt. Richtigerweise schon deshalb, nach unserer Ansicht, weil Kleinparteien damit in Deutschland gegenüber jenen in anderen Ländern benachteiligt gewesen wären, die solch eine Grenze nicht kennen. Jetzt versucht man, EU-weit eine Schranke zu errichten, was wir ebenfalls für falsch halte, aber bei den nächsten Wahlen (2029) könnte sie schon wirken, wenn alle EU-Staten zustimmen. Wir meinen, auf EU-Ebene, wo ohnehin jedes Land seine eigenen Parteien zur Wahl stellt, hat eine solche Schranke nichts zu suchen, die in Deutschland eingerichtet wurde, um eine Zersplitterung der Parteienlandschaft zu begrenzen, weil man der Ansicht war, diese Zersplitterung habe die Weimarer Demokratie geschwächt. Andere Staaten haben eine andere Geschichte und wir halten es für wichtig, dass man seine Stimme nicht verschenkt, wenn man eine kleinere Partei wählt. Auch in Deutschland würden wir übrigens die Fünfprozent-Hürde zumindest auf zwei oder drei Prozent absenken – trotz oder vielleicht gerade wegen der Tatsache, dass sich die Zahl der in den Parlamenten vertretenen Parteien in den letzten Jahrzehnten tendenziell erhöht hat. Nach unserer Ansicht ist es nicht die Zahl der Parteien, sondern deren Ausrichtung, die der Demokratie Schaden zufügen kann und eine Dreierkoalition muss nicht so unrund laufen wie die aktuelle Ampelregierung.

Aber muss so häufig gewählt werden, wie das bei uns der Fall ist? Hier ein paar Gedanken, die unsere Headline weiterführen:

Wegen der vielen Wahltermine hat man schon den Vorschlag gemacht, alle Landtags- / Bürgerschafts- / Abgeordnetenhauswahlen auf einen Tag zusammenzuziehen. Auf die Idee sind wir selbst nie gekommen, aber wäre sie so falsch? Sie würde natürlich darauf hinasulaufen, dass in den meisten Bundesländern die Wahlperiode verkürzt wäre, in welcher die Synchronisierung vollzogen würde. Außerdem gibt es ja noch die Kommunalwahlen. In Berlin fielen im Jahr 2021 Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl zusammen, was wir nicht gut fanden. Viele Wähler können die Themen auf verschiedenen Ebenen auseinanderhalten und gewichtigen, aber trotzdem überlagert die Bundespolitik in der Regel die landespolitischen Angelegenheiten, die Stimmung bezüglich der Bundesregierung kann Landtagswahlen entscheiden, und es ist ja auch so, dass Bundespolitik auf das Geschehen im Land einwirkt.

Wie nun mit Europa? Wir meinen, Europa hat auf jeden Fall einen eigenständigen Wahltermin verdient, bisher war das auch immer der Fall. Unseres Wissens ist noch keine der Europawahlen seit 1979 mit einer Wahl auf nationaler oder darunter liegender Ebene zusammen abgehalten worden. Traditionell sind die Europawahlen im Frühsommer, kurz, bevor in Deutschland die Parlamentspausen beginnen.

Man sollte sich den Auswirkungen der EU-Politik auf unser tägliches Leben viel mehr widmen, damit meinen wir ausdrücklich auch uns selbst. Bei der Rechtsetzung und in weiteren Bereichen bestimmt Brüssel längst wesentlich mit über die Gestaltung von Politik in Deutschland. Aber wird ernsthaft analysiert, welche Auswirkungen das hat? Wir glauben, nur Kenner kennen sich tatsächlich aus, die zum Beispiel die bindende Implikation von EU-Normen auf die Ebene der Mitgliedsstaaten verfolgen und beurteilen können. Die EU ist nach wie vor für die meisten Menschen recht abstrakt und muss von Symbolen wie der gemeinsamen Währung leben, die nach unserer Ansicht aber nicht entscheidend für die Qualität der Union ist und während der Bankenkrise sogar kontraproduktiv war, hingegen wird vor allem die Regulatorik wahrgenommen, die von Brüssel ausgeht. Interessant finden wir es, wenn diejenigen besonders heftig über Bürokratie schimfpen, die deshalb damit umgehen müssen, weil die Subventionen, die sie aus der EU erhalten wollen, nun einmal mit dem Ausfüllen von Formularen verbunden sind. Selbstverständlich ist es nicht falsch, darüber nachzudenken, ob die EU-Beihilfen in allen Fällen richtig akzentuiert sind, aber wir haben einmal aufgrund der Bauernproteste dargestellt, wie vielfältig und unübersichtlich das Suventionswesen im Agrarbereich ist. Wir hatten diese Proteste, die vor einigen Monaten stattfanden, also zum Anlass für eine eigene Beitragsreihe zur Landwirtschaft genommen. Wer diese Artikel gelesen hat, weiß mehr und könnte ins Nachdenken darüber kommen, ob die Bauernproteste in diesem Ausmaß gerechtfertigt waren und ob da nicht sachfremde Emotionen und Haltungen mitschwangen.

Eine gemeinsame Außenpolitik wäre etwas, das alle EU-Bürger:innen verstehen könnten, aber da hakt es noch. Die EU wird zu wenig als eigenständiger geopolitischer Akteur wahrgenommen. Die Arbeit des EU-Parlaments wird auf nationaler Ebene zu wenig kommuniziert, viele wichtige Rechtsbereiche sind bisher nicht vereinheitlicht, deren Harmonisierung die EU stärker machen würde, wie das Steuerrecht und das Arbeitsrecht. Freilich müssten als Voraussetzung für eine Stärkung die besten Standards gewählt werden. Alle Bundesregierungen der letzten Jahrzehnte hatten keinen Draht dazu, sich Best Practice von anderen Ländern abzuschauen, ohne von der EU dazu gezwungen zu werden. Im Gegenteil, hierzulande wird seit vielen Jahren eine teilweise von der aller anderen Länder abweichende Politik gemacht, das gilt teilweise sogar über die EU hinaus und im Weltvergleich. Kein Wunder, dass Deutschland kein Motor der EU mehr ist, sondern eher auf der Bremse steht und als überheblich wahrgenommen wird. Jetzt tritt hinzu, dass die wirtschaftliche Schwäche, die daraus resultiert, auch die EU schwächt.

Die EU ist vielen Belastungen ausgesetzt und, wie wir am deutschen Umfrageergebnis sehen, wird das wohl einen Trend nach rechts auslösen oder verstärken, den wir auch auf nationaler Ebene sehen. Nicht in allen Ländern, aber überschlägig, sodass die rechten Fraktionen im EU-Parlament stärker werden. Gegenüber 2019 wirken die Unterschiede in Deutschland gar nicht so riesig, auch nicht verglichen mit der letzten Bundestagswahl, gegenüber der die SPD nach aktuellen Umfragen 10 Prozent verlieren, die AfD 7 bis 8 Prozent gewinnen würde und auch die Union um mindestens 5 Prozent zulegen könnte. Von den rechten Parteien würde lediglich die FDP verlieren, die bei den Europawahlen derzeit Glück hätte, dass es keine Fünfprozenthürde gibt, falls das in der Grafik zu sehende Umfrageergebnis in etwa das sein sollte, das sich bei der Wahl in einem Monat zeigen wird. Wie stark man den Rechtstrend einschätzt, hängt auch davon ab, wo man das neue BSW einordnet. Eine linke Kraft ist es für uns trotz des sozialpolitisch bis jetzt sozialdemokratisch wirkenden Kurses nicht.

Aber die Europawahlen sind , wie erwähnt, die Wahlen der Kleinen, die aktuell wieder auf 12 Prozent kämen. Darauf möchten wir noch einmal hinweisen.

Machen Sie es! Wählen Sie die Partei Ihres Herzens, auch wenn es eine kleine ist, denn das stabilisiert die Demokratie mehr, als wenn Sie immer Kompromisse mit sich selbst eingehen müssen, wie wir das tun würden, falls wir die SPD wählen, um die Ampel zu stützen. Wir könnten ja auch sagen, wir wählen „Die Partei“. Sie war zusammen mit den Grünen, der ÖDP, mit den Piraten und mit Volt als in Deutschland wählbaren Parteien in der Fraktion Grüne/EFA zusammengeschlossen, derzeit gehört ihr Abgeordneter keiner Fraktion an. Wir erwähnen „Die Partei“ deshalb, weil sie bei unserem Wahl-O-Mat hinter der ÖDP den zweithöchsten Zustimmungsanteil erzielte. Wir würden sie allerdings gerne in der linken Fraktion sehen, damit sie für uns wählbar wird. Darin sind von den aktuell von Deutschland aus ins EU-Parlament gelangten politischen Kräften nur Die Linke und die Tierschutzpartei vertreten.

Im nächsten Teil unser Europawahl-Vorabinformationsreihe werden wir uns damit befassen, wie die Wahlen zum Europaparlament in Deutschland seit der ersten Wahl 1979 ausgefallen sind.

TH

07.05.2024

Etwas mehr als ein Monat noch, dann wird für das Europaparlament gewählt. Eine Bitte vorweg: Gehen Sie wählen, es ist wichtig. Das gilt auch dann, wenn Sie nicht EU-freundlich eingestellt sind.

Selbstverständlich sind die EU-Wahlen auch Abstimmungen über die deutsche Politik, das braucht man nicht eigens hervorzuheben. Die letzten Europawahlen im Jahr 2019 gingen in Deutschland so aus:

CDU / CSU 28,9 Prozent / Grüne 20,5 Prozent / SPD 15,8 Prozent / AfD 11 Prozent / Linke 5,5 Prozent

FDP 5,4 Prozent

Wird die Union zulegen, werden die Grünen verlieren? Die SPD ihr Ergebnis wenigstens halten können? Als ausgemacht gilt, dass die AfD ein stärkeres Resultat einfahren wird als vor fünf Jahren und dass die Linke verlieren wird. Schon das damalige Wahlergebnis war ein deutliches Warnzeichen, aber es hat nichts genützt. Wir haben zuletzt gestern Überlegungen zu unserem eigenen Wahlverhalten angestellt. Ausgerechnet beim Thema „Straftaten gegen Politiker“. Natürlich kommen wir ins Grübeln, wenn die Partei, der wir gerne unsere Stimme geben würden, wieder mal nur im Mittelfeld landet. Auch wenn wir derzeit keine echte politische Heimat haben, unsere Positionen erscheinen stabil, denn es sind doch im Wesentlichen die gleichen Parteien vorne wie sonst. Aber es gibt Ausnahmen, die auch mit den europaspezifischen Fragen zu tun haben und am unteren Ende liegen alle etwas dichter zusammen als zuletzt bei den Wahl-O-Maten zu Landtagswahlen. Dieses Mal dürfen wir auch selbst wieder abstimmen, die Wahlbenachrichtigung liegt neben uns auf dem Tisch.

So sieht es also aus, aber zufrieden sind wir nicht. Nicht nur wegen der Tatsache, dass in Deutschland Parteien die meisten Stimmen erhalten werden, von denen wir uns mit keiner mehr auch emotional verbunden fühlen, weil die Zustimmungswerte auch mit den vernünftigrweise infrage kommenden Parteien eher mäßig sind, sondern vor allem, weil wir bei einigen Themen mit Bauchgrimmen abgestimmt haben. Nicht direkt gegen besseres Wissen, aber mit Vorbehalten.

Das fängt schon ganz oben an: Wir haben zugestimmt, dass die EU eigene Steuern erheben darf. Wir fänden es grundsätzlich besser, als wenn sie alleine auf die Zuweisung aus den Staaten angewiesen ist, die aus ganz unterschiedlichen Quellen stammen. Es würde die EU eigenständiger und transparenter erscheinen lassen. Das große Aber: Wofür werden Steuern erhoben? Ob das richtig wäre oder nicht, dazu geht unsere Meinung je nach Thema sehr weit auseinander. Viele Systeme in der EU sind noch nicht vereinheitlicht, gerade im Steuerrecht, im Arbeitsrecht, im Sozialrecht. EU-Steuern dürfen keine nationalen Steuern ersetzen, wo es zu Wettbewerbsverzerrungen führen oder die Menschen noch ärmer machen würde, schon gar nicht dürfte es zusätzliche Steuern geben, die die wenig verdienende Mehrheit treffen und die Steuerquote einfacher Menschen weiter erhöhen würde. Eine EU-einheitliche Kapitalmarkttransfersteuer würden wir hingegen befürworten, dazu passt auch, dass die Bankenunion vollendet werden soll. Die Bremse, auf der das besonders neoliberale Deutschland diesbezüglich steht, würde dann gelöst werden.

Beim Aus für die Verbrenner ab 2035 haben wir uns, wie jüngst in einer deutschen Umfrage, neutral gestellt. Es hängt von sehr vielen Faktoren ab, ob das mehr Vor- als Nachteile haben wird. Die Abwägung ist für uns im Moment so kompliziert, dass wir darüber keine klare Aussage treffen wollen.

Dass erstmals die ÖPD bei uns ganz vorne steht, hat uns zwar etwas überrascht – weil wir sie schlicht nicht im Blick hatten, obwohl sie bei den deutschen Wahlen in unserer Wahl-O-Mat-Auswertung auch regelmäßig im oberen Drittel landet. Dabei ist die Begründung einfach: Wir haben, bis auf die Neutralstellung bei den Verbrennern, bei allen ökologischen Themen komplett progressiv abgestimmt und teilweise die Antworten bei diesen Gegenständen, etwa bei der Präferenz für den öklogischen Landbau, doppelt gewichtet. Da wir bei gesellschaftspolitischen Fragen nicht selten Neutralität gewahrt haben, ist erklärbar, wieso eine ausgewiesen ökologische, aber nicht maximal auf gesellschaftspolitische (Schein-) Progression ausgerichtete Partei dieses Mal unser Rennen gemacht hat.

Leider hat sich durch die vielen Neutral-Antworten im gesellschaftlichen Bereich auch gezeigt, dass wir skeptischer geworden sind. Es führt nichts daran vorbei, dass es zunehmend Tatbestände in Deutschland gibt, die uns auf die Nerven gehen. Vielleicht ist es auch so, dass wir von verschiedenen Phänomen jetzt mehr genervt sind, weil das Land gleichzeitig so schlecht dasteht. Solange der Motor gut läuft, verkraftet man einfach mehr, er zieht mehr, als wenn er stottert und man mit Sorgen in die Zukunft blickt.

Das führt zu einer weiteren Erkenntnis. Viele gesellschaftspolitisch (scheinbar) progressive Haltungen sind bei uns nach wie vor in erster Linie ergebnisorientiert, nicht vornehmlich ideologisch geprägt. Wenn wir merken, dass zu vieles in diesem Land falsch läuft und wir können immer noch ganz gut zwischen laisser faire und Fortschritt unterscheiden. Wenn zum Beispiel die Freiheit genutzt wird, um die Freiheit zu bekämpfen, egal aus welcher politisch-weltanschaulichen Ecke, dann endet unsere Toleranz an dieser Stelle. In erster Linie sehen wir uns als Demokraten und achten auf die mannigfaltigen Gefahren für die Demokratie in Deutschland und nehmen zudem andere Länder und die Entwicklungen dort immer wieder in den Blick. Darunter auch EU-Länder, die sich in den letzten Jahren nicht gerade mit demokratischem Ruhm bekleckert haben, aber dennoch wie selbstverständlich Mitgllieder dieser „Wertegemeinschaft“ bleiben dürfen.

Dies wiederum hat mit unserer politischen Grundstruktur zu tun. Sie ist vor allem auf Gerechtigkeit und Solidarität ausgerichtet, die wiederum nur mit einer echten, so egalitär wie möglich organisierten Demokratie zu erreichen sind. Daran muss sich die Politik bei uns messen lassen, daran müssen sich aber auch alle gesellschaftlichen Gruppen messen lassen. Und es sieht eben derzeit nicht wirklich gut aus. Die Konfrontationen werden allerorten nicht nur inhaltlich heftiger, sondern auch auf eine inakzeptable Weise ausgetragen. Vom Drang nach immer stärkerer Einschränkung der Meinungsfreiheit bis hin zu Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung gibt Deutschland kein gutes Bild ab.

Und Deutschland ist in EU-Europa kein Einzelfall. Ein besonders schwieriger, derzeit, aber die Tendenz nach rechts und viele ungelöste Probleme schweben wie ein Damoklesschwert über der gesamten EU. Wir werden bei den aktuellen Europawahlen gegenüber den vorherigen eine Rechtsverschiebung sehen, das lässt sich wohl kaum noch abwenden. Die EU muss reformiert werden, das ist dringend notwendig. Vielleicht ist deshalb auch die pro-europäische Reformpartei Volt dieses Mal bei uns so weit vorne gelandet. Es ist uns sehr wohl klar, dass uns das in Deutschland noch viel Kopfzerbrechen machen kann, aber wir sind dafür, den EU-Knoten der Einstimmigkeit bei einigen Themen endlich aufzulösen, damit die EU handlungsfähiger wird, und auch dafür, Staaten Gelder nicht auszuzahlen, die sich nicht an die maßgeblichen Werte westlicher Demokratien halten wollen. Der Witz ist, dass diese in Deutschland auch nicht gerade Fortschritte machen.

Europa, das war für uns auch etwas wie eine Garantie dafür, dass man sich vereint demokratisch aufstellt, egal, ob sonstwo in der Welt Diktaturen entstehend und freidrehen. Doch alle Indizes, die von internationalen NGOen erstellt werden, weisen auf ein Knabbern der Politik an der demokratisch-freiheitlichen Substanz Europas hin (zuletzt haben wir den Pressefreiheitsindex von RsF besprochen, zuvor den Freiheitsindex des Freedom House). Wen wollen wir wählen, wenn wir diese Tendenz nicht einfach abnicken wollen? Eine der größeren deutschen Parteien sicherlich nicht, denn sie alle arbeiten in Deutschland mit an diesem Trend zu weniger Freiheit und bringen die Demokratie auf vielfältige Art in Gefahr. Einschränkung von Rechten zählt dazu genauso wie die Lobby-Selbstbedienungsmentalität in Deutschland, die immer krassere Ungleichheit und das Empfinden, dass Gerechtigkeit auf vielen Ebenen kaum noch einen Wert darstellt. Man kann sie nicht perfekt erreichen, aber bei uns wird geradezu mutwillig das Gegenteil organisiert. Nicht mehr das Bemühen darum, es immer besser zu machen, entspricht dem Zeitgeist, sondern herumzudoktern an negativen Phänomenen, die sich verselbstständigen, oder sie durch Inkompetenz, schlimmstenfalls gar absichtlich, zu fördern.

Wie kann man dagegen als einzelne wählende Person ein Gegenzeichen setzen? Nun müssten die Jungen kommen und uns sagen: Dieses Rumnörgeln immer! Da müssen wir hin, und so geht es, und uns gehört die Zukunft! Tut sie aber nicht. Nicht in Deutschland. Noch nie ist ein so hoher Pessismismuswert bei jungen Menschen, hierzulande „GenZ“ genannt, festgestellt worden. Das hat richtiggehend für Schlagzeilen gesorgt und uns wird Angst und Bange, wenn wir sehen, dass ausgerechnet die CDU diesen Tatbestand aufgreift und auf Zukunft macht, obwohl sie seit der Wende bloß sieben Jahre lang nicht regiert hat. Sie ist für den weit überwiegenden Teil der aktuellen Missstände verantwortlich.

Die Mitgliedschaft in einem gemeinsamen Europa, die einmal, als sie startete, ein Herzensprojekt junger Menschen war, die alte Gräben überwinden wollten, hat nicht dazu geführt, dass die heute Jungen sich gut fühlen im politischen Raum. Dass konservative Parteien so großen Zuspruch finden, ist auch eine Absage an den Wunsch nach einer besseren Welt und führt jetzt, da die Konservativen nicht einmal die Bewahrung hinkriegen, zu noch mehr Drift nach rechts.

Auch wir haben nicht das Gefühl, dass die EU es schon richten wird, dass man sich auf sie verlassen kann, dass sie für mehr Gerechtigkeit, Solidarität und Wohlstand für die Mehrheit sorgen wird. Im Gegenteil, die nationalen Egoismen in der EU wachsen und heizen einen schädlichen internen Wettbewerb an. Den gab es schon immer und daraus erwuchsen Fehlstellungen, aber anstatt die Krisen dieser Jahre zu nutzen um zu sagen, wir stabilisieren uns durch deren Beseitigung als Gemeinschaft von Demokratien, werden einiger und vertiefen unsere Beziehungen dort, wo es nicht um Macht, sondern um Exzellenz geht, wird an den falschen Stellen vereinheitlicht und die Mentalitäten driften eher auseinander. Im Grunde wird 2024 auch in eine EU-Krise hinein gewählt und darauf müssten Parteien die passende Antwort haben.

Außenpolitisch muss die EU unbedingt handlungsfähiger werden, deswegen haben wir dafür gestimmt, dass bei Entscheidungen dort künftig das Mehrheitsprinzip gelten soll. Selbstverständlich unter Berücksichtigung der Bevölkerungsgröße der EU-Staaten. Exekutive Kompetenzen der EU kann man ebenfalls stärken, wir haben aber auch für mehr EU-weiten Schutz kritischer Infrastruktur vor Übernahmen von „außerhalb der EU“ gestimmt, gemeint ist natürlich China. Und für Einfuhrzölle für Waren von dort, wenn das Dumping nicht endlich aufhört, obwohl wir der Ansicht sind, dass Gegensubventionen der Weg wären, der eher zu fairen Handelspraktiken führen würde. Wir erläutern den Gedankengang dazu an anderer Stelle, zum Beispiel in unserer Reihe „Verkehrswende“. Wir sind auch dafür, dass wichtige EU-Spitzenpositionen durch Direktwahl vergeben und nicht ausgekungelt werden. Angesichts der Unbeliebtheit der Deutschen wird dann wohl nie wieder jemand von hier zum Beispiel Kommissionspräsidentin werden, aber dann muss man eben sagen, wer Europa will, muss auch die Animositäten akzeptieren und vielleicht auch mal netter auftreten und nicht so arrogant wirken, wie es die aktuelle deutsche Regierung wieder tut. Es wirkt in Europa, wenn auch derzeit noch mehr gegenüber Ländern außerhalb Europas, einfach falsch.

Die Wertepolitik, die ja diesem Oberlehrer:innenduktus zugrundeliegen soll, aber in Wahrheit keine Substanz hat, ist auch ein europäisches Thema, deshalb ist selbst diese Antwort kritisch, nicht nur, weil man majorisiert werden könnte von Menschen außerhalb der eigenen Landesgrenzen. Ohne eine Reform auch der europäischen Mentalität, sich immer noch für etwas Besseres zu halten als der Rest der Welt, ist auch eine gemeinsame Außenpolitik eine Gefahrenquelle, zumal sie vermutlich von Ländern dominiert werden wird, die mehr diplomatische Substanz vorweisen können als Deutschland, diese aber vor allem für eine überholte Weltvorstellung und letztlich doch zu nationalen Zwecken einsetzen. Das ist alles ganz schön tricky, wenn man genauer hinschaut.

Unsere frühere Stammpartei steht immer noch an fünfter Stelle. Bei einem auf den ersten Blick so reichhaltigen politischen Angebot eine sehr gute Position, wir werden sie dieses Mal aber definitiv und erstmals seit fast zehn Jahren nicht mehr wählen. Deren Abspaltung BSW liegt beim Übereinstimmungswert ohnehin zu gering. Witzig auch, dass so weit auseinanderliegende politische Kräfte wie die Freien Wähler und die MLPD bei uns auf ähnliche, nicht direkt niedrige Zustimmungswerte kommen, mehr, als die SPD zum Beispiel erhalten, die wir doch eigentlich wählen wollten. Sollen wir das noch einmal überdenken, angesichts des wieder einmal mittelmäßigen Ranges, oder sollen wir doch helfen, die Ampel gegen den Rechtsruck zu stabilisieren, also eher wieder in der innerstaatlichen deutschen Dimension denken? Na gut, man kann auch sagen, die Abwehr des Rechtsrucks in Deutschland ist auch eine für Europa wichtige Angelegenheit.

Sehr weit vorne findet sich aber auch wieder einmal „Die Partei“. Wir hatten sie sogar bei einem der letzten ausgefüllten Wahl-O-Mate an erster Stelle, sie aber nicht gewählt, siehe oben, und vor allem aus Gründen der mangelnden Wirkungsmacht. Und der Hype ist sie auch nicht (mehr), Aufhebens wird eher um das BSW gemacht. Auch die neue „migrantische“ DAVA tritt bereits zur Europawahl an – und kommt aus dem Stand bei uns auf etwa 60 Prozent Zustimmung, mehr als das BSW. Da geht vielleicht noch was, in Zukunft. Aber man muss auch etwas vorsichtig sein bei einer Auswertung, die selbst mit der FDP noch knapp 50, mit der Union 45 Prozent Zustimmung ergibt. Bis zu einem gewissen Grad sind alle diese Parteien pro EU eingestellt, die scharfen Gegensätze zu unseren Positionen treten beim EU-Wahl-O-Mat nicht ganz so deutlich hervor wie bei Wahlen zu Landtagen oder zum Bundestag, die Fragestellung macht eben viel aus. Die Anti-Europa-Partei AfD liegt natürlich auch dieses Mal bei uns ziemlich am Ende. Nicht ganz am Ende, da findet sich ein „Bündnis C“ ein, das vermutlich durch gesellschaftlich erzkonservative Positionen geprägt ist.

Dafür gibt es von „Die Partei“ urchaus nicht nur satirische, sondern auch ernsthafte und ernstzunehmende Aussagen, gerade zur Europawahl. Hohe Zustimmung und Wählbarkeit müssen aber nicht unbedingt miteinander einhergehen, und so könnte es zu dem Paradoxon kommen, dass wir Parteien ignorieren, die mehr als 20 Prozent über dem Wert der SPD liegen, falls wir uns entschließen, die einzige Regierungspartei in Deutschland zu stützen, die wir auch in Europa für eine relevante, mittige, nicht nach rechts drehende Partei halten, die außerdem auf europäischer Ebene Schwestern hat, die progressiver sind als die SPD selbst, zum Beispiel die spanische PSOE. Wenn der sozialdemokratische Cluster programmatisch am Ball bleiben will, kann er sich nicht nur an der immer noch etwas vom Schröderismus angeranzten SPD orientieren.

Wir haben bei Weitem nicht alles ansprechen können, was von Relevanz sein mag, deswegen lassen wir dieses Mal auch den Screenshot unserer einzelnen Antworten weg, den wir zuletzt in Wahl-O-Mat-Besprechungsartikel integriert hatten. Viele unserer Entscheidungen sind dieses Mal auch wackelig gewesen, mit vielen Wenns und Abers behaftet und vielleicht werden wir in fünf Jahren darüber anders denken. Angesichts einer politischen Statur, die wir doch für ziemlich klar in den Grundpositionen halten, weist das auch darauf hin, dass wir der EU nicht so recht trauen, was ihre weitere Entwicklung in Relation zum Wohlergehen der Menschen in dieser EU angeht. Vieles, was wir jetzt bejahen, kann auch gegen uns gekehrt werden, und es spricht nicht weniges dafür, dass es wirklich so kommen wird. Was nützt es, dass die Demokratie zwar ein Stückchen mehr direkt, mehr handhabbar und handlungsfähig wirkt, wenn die Ergebnisse trotzdem immer weniger zufrieden stellen? Wie man Regierungspolitik an den Menschen vorbei machen kann, sieht man in vielen Ländern, auch wenn dort freie Wahlen möglich sind.

Sind wir deshalb EU-Skeptiker? Selbst hier keine klare Antwort. Wir finden die europäische Idee grundsätzlich gut und sinnvoll, aber lieber im Rahmen eines globalen Ausgleichs als europäischer Exklusivität, möchten die EU aber vorerst lieber nicht erweitert sehen, es gibt jetzt schon zu viele Ausfransungen und Spreizungen. Deswegen haben wir auch bezüglich der Ukraine mit „nein“ gestimmt.

Und es gibt die Tendenz, dass die Menschen nicht freier und im Durchschnitt nicht zufriedener und wohlhabender werden, obwohl nun wirklich genug Masse dafür zur Verfügung steht. Ein ideelles Projekt muss aber auch mit konkreten Vorteilen für die Mehrheitsbevölkerung abgesichert werden. Derzeit sind in der Bevölkerung fast aller EU-Staaten offenbar Pro-EU-Mehrheiten vorhanden. Das ist angesichts der mäßigen Performance der EU im Vergleich zu dem, was Länder außerhalb hinkriegen und mit Ausnahme der skandinavischen Staaten, von denen nur Finnland zur Eurozone gehört, ein großer Propaganda-Erfolg der Pro-Europa-Medien und -politiker:innen. Dieser Erfolg wird viel zu selbstverständlich genommen, ist unser Eindruck. Wir hoffen trotzdem im Sinne der Demokratie auf eine hohe Wahlbeteiligung

TH

Entdecke mehr von DER WAHLBERLINER

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.