Filmfest 1313 Cinema

Endpunkt und Beginn der Zivilisation

Herr des wilden Westens (Originaltitel: Dodge City) ist ein US-amerikanischer Western des Regisseurs Michael Curtiz aus dem Jahr 1939. Die Premiere in den USA war am 1. April 1939, in Deutschland wurde der Film erst am 26. März 1950 uraufgeführt.

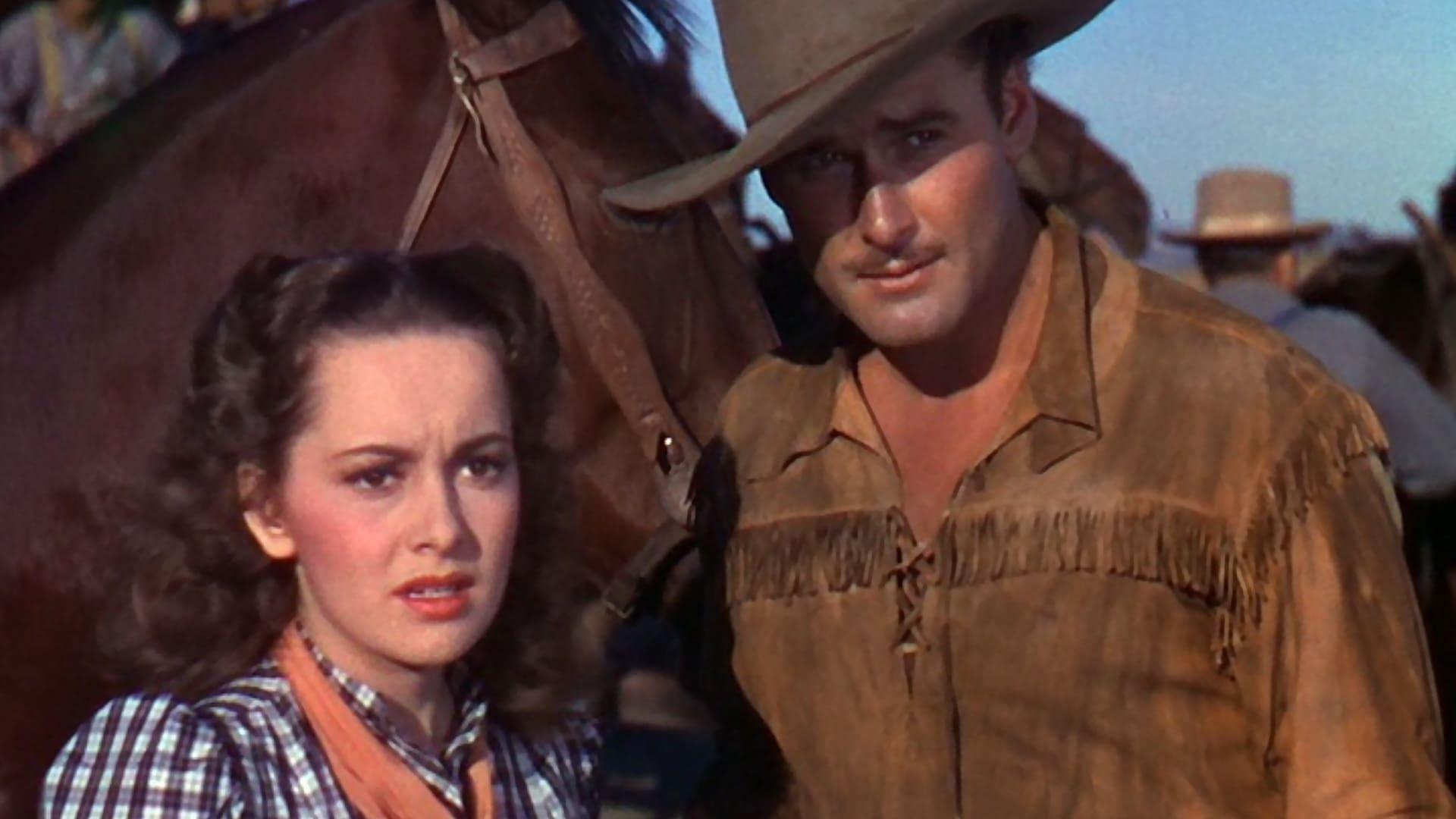

Neunmal haben die Warner Brothers Erol Flynn und Oliva de Havilland als Hauptdarsteller zusammengebracht und damit ein legendäres Traumpaar der Filmgeschichte geschaffen. „Dodge City“ ist der fünfte dieser neun Filme und entstand ein Jahr nach der legendären Robin-Hood-Verfilmung mit diesen beiden Schauspielern, die noch heute als eine der schönsten Adaptionen des Stoffes gilt.

Erstmalig trafen die beiden zusammen in dem großen Piratenabenteuer „Captain Blood“ (1935) (Rezension beim Wahlberliner). „Dodge City“ zeigt in einer eher kleinen Rolle Ann Sheridan als Barsängerin, im Erol Flynn-Western „Silver River“ (1948), nach der mit Olivia de Havilland durfte sie in der weibliche Hauptrolle mehr zeigen (Rezension beim Wahlberliner).

Mit von der Partie ist auch Michael Curtiz als Regisseur, der ebenfalls zum Team von „Captain Blood“ gehörte und ein Jahr nach „Dodge City“ den grandiosen „The Sea Hawk“ mit Flynn – erstaunlicherweise ohne de Havilland – drehte.

Der Höhepunkt in Michael Curtiz‘ Schaffen kam wiederum zwei Jahre später, als er Humphrey Bogartund Ingrid Bergman in „Casablanca“ zur Unsterblichkeit dirigierte und sich selbst mit dem Regie-Oscar und dem Oscar für den besten Film des Jahres belohnte.

Keiner der Flynn-Curtiz-Filme gilt in der historischen Retrospektive als schlecht, und es ist erstaunlich, dass der Einwanderer aus Osteuropa selten in einer Reihe mit Regiegrößen wie John Ford oder William Wyler gesehen wird – sondern als guter Handwerker. Der Grund liegt auf der Hand: Jeder große Regisseur hat Schwankungen im Werk, aber oft gibt es eine unverkennbare Handschrift.

Diese fehlt dem aus Ungarn in die USA migrierten Curtiz. Man kann sagen, dass seine Filme in der Regel ohne größere Schwachstellen sind und ihnen nichts fehlt, was Abenteuer, Romantik und Spektakel ausmachen kann. Es müssen aber Schauspieler wie Bogart und Bergman als romantisches Paar ohne Happy-End hinzukommen, damit etwas Einmaliges wie „Casablanca“ entstehen kann. Dass der Ruhm von „Casablanca“ mit der Zeit wuchs, besagt ein Blick auf die Box-Office-Tabelle von 1942. Im Jahr der Erstaufführung musste er u. a. hinter (anderen) Taschentüchernässern wie „Mrs. Miniver“ und „Random Harvest“ (Rezension beim Wahlberliner) zurückstehen.

Handlung (1)

Als die Eisenbahn „Atchison, Topeka and Santa Fe Railway“ Dodge City erreicht, wird die Stadt mit dem Rest der Welt verbunden. Einige Jahre später, im Jahre 1872, hat sich Dodge City zum Umschlagplatz für Rinder entwickelt. Die Stadt ist voll von Siedlern, Dieben und Revolvermännern. Jeff Surrett und seine Gang kontrollieren die Stadt, ohne jemals dafür belangt worden zu sein. Als Surrett einen seiner Männer in das Amt des Sheriffs hieven kann, sind den anderen Verantwortlichen der Stadt die Hände gebunden.

Der Cowboy Wade Hatton führt einen Siedlertreck von der Ostküste nach Dodge City. An seiner Seite reitet sein Freund Rusty, der mit ihm durch dick und dünn geht. Unter den Siedlern befindet sich Abbie Irving und ihr Bruder, der in Trunkenheit eine Stampede auslöst und von Hatton in Notwehr erschossen wird. In der Stadt angekommen, sieht sich Hatton mit der Anarchie unter Surretts Bande konfrontiert. Er wird von einigen Bürgern, unter ihnen auch Abbies Onkel, gefragt, ob er nicht neuer Sheriff der Stadt sein wolle. Hatton hält sich selber nicht für qualifiziert genug. Er ändert seine Meinung, als ein Junge versehentlich von Surrett getötet wird.

Der neue Sheriff und sein Deputy Rusty haben es schwer. Sie müssen nicht nur für Recht und Ordnung sorgen, sondern auch die Leute von der Rache an Surrett und seinen Leuten abhalten. Als sie einen von Surretts Leuten, Yancy, verhaften, müssen sie ihn vor den Leuten, die ihn lynchen wollen, schützen. Hatton und Rusty schaffen es, Surrett und seine Bande hinter Schloss und Riegel zu bekommen, soweit die nicht im Kampf getötet wurden oder fliehen konnten. Hatton kann auch Abbie von sich überzeugen. Doch er wird nach Virginia City gerufen, einer Stadt, die noch schlimmer als Dodge City ist. Abbie begleitet ihren neuen Ehemann, den sie in seiner Ansicht unterstützt, den Westen zu besiedeln zu helfen.

Rezension

Drei Jahre vor „Casablanca“ hat Curtiz, der in vielen Genres zuhause war, mit „Dodge City“ einen typischen Pionierwestern seiner Zeit gedreht, eines von jenen Werken, die kräftig am Mythos vom Nation Building nach dem Bürgerkrieg von 1861-1865 schraubt, dabei zeigt er unverkennbar eine Sympathie für die Südstaaten. Auch 1939 hat man noch an der Versöhnung gearbeitet – eindeutiger sogar als im selben Jahr mit „Gone With The Wind“, der den Nord-Süd-Konflikt zum Hauptthema hat und den Süden romantisiert und beide Seiten für ihre Kriegsführung kritisiert (die Sklavenhaltung wirkt hingegen eher wie eine gute Tat an schutzbedürftigen Menschen).

Hier kommt es so, dass die Jungs des Ex-Soldaten der Konföderierten und jetzigen Sheriffs Wade Hatton (Errol Flynn) bei einer grandiosen Kneipenschlägerei obsiegen und damit ist auch in diesem Punkt wieder ein Stück – Ordnung kaum, aber Gerechtigkeit wiederhergestellt. In Hollywood wusste man genau, was ging und was nicht. Der Norden war selbstbewusst genug, um eine solche Darstellung aushalten zu können (auch die Schurken um einen gewissen Surrett, der die Stadt beherrscht, bis Wade aufräumt, sind eindeutig als Yankees zu verorten), und der Süden wurde verhätschelt, was ihm bis heute im Grunde nicht geziemt.

Warner-Filme der 1930er haben oft etwas Raues und Urwüchsiges, was ihnen durchaus Charme verleiht – man sieht es nicht in „Casablanca“, einem der sanftesten und melancholischsten Kriegs- und Flüchtlingsfilme überhaupt, aber in den Gangsterdramen, für die das Studio berühmt wurde und in denen Größen wie James Cagney und Edward G. Robinson Erfolge feierten – und bei Warner mauserte sich Humphrey Bogart vom besonders finsteren Typ zum Superstar. Sogar im Muscicalgenre, das die Kinokassen der frühen 1930er dominierte, waren Warners Produktionen weniger gesalbt und sogar mit sozialen Kommentaren versehen als die der anderen Studios („Gold Diggers of 1933“). „Dodge City“ zählt zweifellos zu diesen Dramen, das Setting ist aber zurückverlegt ins Jahr 1875 (angeblich 1872, aber der Grabstein eines Surrett-Opfers weist 1875 als Todesjahr aus). Allerdings ist er aus der Sicht der positiven Hauptfigur erzählt, das unterscheidet ihn bereits von den düsteren Filmen der Vorjahre. Demgemäß hat er ein Happy End, weil das Gute auch hier siegt.

Es geht komplett drunter und drüber, am Rinderverlade-Standort Dodge City, das es wirklich gibt und das in Kansas liegt (gefilmt wurde in Kalifornien) – bis der Treckführer Wade Hatton die Stadt betritt und in verschiedene Vorfälle verwickelt wird. Welch Format der Mann hat, erkennt man sofort, jeder versucht, mit ihm auszukommen oder ihn für sich zu gewinnen, anstatt ihm gleich nach dem Leben zu trachten, wie wir es aus anderen Western kennen.

Eine gewisse Vorhersehbarkeit ist dem Film daher nicht abzusprechen, alles andere als dass Hatton alles in den Griff bekommt und am Ende trotz einiger Probleme mit ihr auch die schöne Abby Irving (de Havilland), wäre ein ruchloser Verrat am in klaren Lettern verfassten Vertrag mit dem für ein Flynn-de Havilland-Happy End Eintritt zahlenden Publikum.

Selten hat man einen Typ so überlegen auftreten sehen wie diesen Wade, da sind keine Brüche oder Zweifel, auch wenn es lange dauert, bis der selbstdefinierte Plainsman sich entschließt, den Posten des Sheriffs anzunehmen. Damit es so kommt, muss ein kleiner Junge gewaltsam sterben – das ist der eindeutig rohste Moment des Films und ein besonderes, glücklicherweise nicht häufiges Handlungselement. Die übrigen sind Klassiker: Die Saalonschlägerei, der Wagentreck, der Zwist auf dem Weg, den der Treck nimmt, die unrechtmäßige Herrschaft eines Gangsters über eine Stadt, der Showdown, dieses Mal nicht als Pistolenduell, sondern im brennenden Zug, anschließend per Fernschuss auf zu Pferd fliehenden Verbrecher. Wer so drauf ist wie Hatton, der braucht gar kein Duell Mann gegen Mann auf Augenhöhe und unter sogenannten waffengleichen Bedingungen.

Wenn man die Figur dieses Wade Hatton in einen ideologischen Zusammenhang stellt, kann man dem Film faschistische Tendenzen nachsagen (so Lukas Foerster auf „Dirty Laundry ) denn Flynns Darstellung dieses Superhelden wird tatsächlich als eine Art Erlöser-Führerfigur inszeniert, die alle Gangster im Handumdrehen zähmt oder eliminert und den armen, geplagten Bürgern ein Führer ist, an dem sie sich aufrichten können. Der deutsche Verleihtitel von 1950 spiegelt das natürlich weitaus besser als der Originaltitel, weil ein Herr den Wilden Westen beherrscht, also ein Herrenmensch ist, zumindest bezüglich seines faktischen Erfolgs.

Zudem gibt es chauvinistische Sprüche wie den gegenüber Abby, die in Dodge City als Redakteurin für Frauenthemen bei der örtlichen Zeitung arbeitet, um sich nach dem Tod ihres Bruders und dem Verbleib bei ihrem Onkel lobenswerterweise selbst die Brötchen zu verdienen: Was macht eine Frau in einer Zeitung, anstatt am Herd? Zudem wird sie lächerlich gemacht, als sie einmal ein Männerthema wie die Rinderauktionen redaktionell bearbeiten will – auf unglaubwürdige Weise, denn niemand, der in einer Stadt lebt, die so vom Rinderwahn beherrscht wird wie Dodge City, wird Ochsen und Kühe verwechseln. Dieser diskriminierende Unsinn ist eine der grob geschnitzten Stellen des Drehbuchs.

Man kann es anders sehen – nämlich Surrett als Diktator nach europäischem Muster, der eine Gemeinschaft in Geiselhaft nimmt, und Wade und seine beiden Freunde als Liberatoren. In diesem Sinn gelesen, reflektiert der Film auf ganz ablehnende Weise die europäischen Diktaturen der Zeit (Mike Grost, „The Films of Michael Curtiz“). Der Film wurde zwar noch vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gedreht, aber die Sympathien der meisten Hollywoodfilmer und besonders der Warner Brothers als produzierendes Studio lagen klar auf der Seite der verbliebenen Demokratien in Europa. Warner Bros. waren unter den Hollywood-Studios das Patriotischste und sofort propagandistisch aktiv, als die USA nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbour in den Krieg eintraten, natürlich auch mit „Casablanca“ im Jahr 1942 als der wohl besten Verbindung von Melodram und Propaganda bis heute.

Dass die Bürger ein wirklich armseliger Haufen sein müssen, der einen unfähigen Typ nach dem anderen als Sheriff inthronisiert, was dazu führt, dass das Gefängnis dicht macht, nicht die Gaunerzunft, ist die andere Seite. Wo eine Führerfigur benötigt wird, sind zumeist kleine, schwache Charaktere zugange, die sich nicht selbst organisieren und für Ordnung sorgen können, was immer eine Ordnung in einer solchen Frontstadt auch bedeuten mag. Der Saloon wird zwar demoliert, aber nicht dichtgemacht, so lustfeindlich ist das Leben auch unter dem Regime des Wade Hatton nich, sondern eine Art gemäßigte Diktatur mit strengem Abgabenzwang zugunsten sozialer Projekte. Auch um diesen Part, die Einführung eines Steuersystems, kümmert sich natürlich der Sheriff, die einzige Autorität in der Stadt, die das Gute will.

Dass solche Communities nicht abwegig sind, zeigt wieder der Vergleich mit Ländern, die unter den Einfluss des Totalitarismus geraten und ihren meist schwach aufgestellten Bürgergesellschaften. Wie man einen Film liest, ist nicht zuletzt durch die eigene Weltanschauung mitbestimmt. Wir haben uns entschieden, diese Interpretationspole an unsere Leser zu vermitteln, weil wir bei der Analyse des Films Belege für beide Ansichten gefunden haben.

Generell lässt sich sagen, dass mythologische Heldenfiguren nicht demokratiefreundlich sind und schon gar nicht egalitär. Personenkult um überragende Führer gab es nicht sowohl in faschistischen wie in kommunistischen Systemen, jedenfalls aber in autoritären Systemen. Allkompetenz, wie Wade sie zeigt, ist ein Mythos und eine Überhöhung, aber für uns ist es nicht das, was dazu führt, dass der Film nicht so gut wegkommt wie zum Beispiel „Captain Blood“ mit demselben Paar und demselben Regisseur. Flynn und de Havilland haben zwar eine Sonderstellung als Charaktere, aber miteinander agieren recht natürlich und stellenweise charmant. Die Anziehung zweider attraktiver Menschen füreinander wirkt charismatisch. Einen „Crush“ gab es auch im Realen, nach den Aussagen von Olivia de Havilland allerdings gleichzeitig, sondern zeitversetzt, weshalb nie eine Affäre daraus wurde.

Leider wird der Konflikt zwischen Wade und Abby aus einer Sache konstruiert, die während des Wagentrecks geschah. Wade erschießt den leichtsinnigen Bruder von Abby, was diese ihm tatsächlich nicht umgehend verzeiht – erst, als er endlich gemeindienlich den Sheriffposten angenommen hat, nähert sie sich ihm wieder an. Die von Wade zur Rechtfertigung geltend gemachte Notwehrsituation aber ist fragwürdig. Einer, der – wie wir später sehen werden – so gut schießen kann wie Wade (alles kann er besser, hätte den jungen Taugenichts auch verletzen können und in Deckung gehen, als dieser herumballert und dabei auch Wade ins Visier nimmt. Dass er den Halbstarken erschossen hat, dass später der kleine Junge stirbt, damit Wade endlich in die Pötte kommt und sich den Stern anheftet (nicht ans Hemd, das suggeriert eine verletzliche Stelle, sondern an den Patronengürtel!), ist durchaus eine Instrumentalisierung von Familienschicksalen (Foerster, a. a. O.) und ziemlich gefühllos.

Zudem hat der Film neben seiner spannungsmindernden Vorhersehbarkeit dramaturgische Schwächen, die man bei Michael Curtiz‘ Inszenierungen eher selten sieht. Die Aktionen wirken nicht sehr flüssig ineinandergreifend, sondern stehen wie Einzelmonumente und erkennbar als die Versatzstücke des Genres, die sie sind, in der kargen Landschaft. Betrachtet man den Western insgesamt, ist eine holprige Regie häufig zu beobachten. Offenbar war man der Ansicht, die rauen Burschen im Wilden Westen vertragen abrupte Wendungen ihres Schicksals besser als die Charaktere in feinfühligen und tränenreichen Melodramen. Hinzu kommen wohl Überreste des typischen Studio-Stils, den wir erwähnt haben.

In den 40ern hat sich das dann rasch geändert und die Plotanlage des film noir, wie der Gangsterfilm aus der (allerdings weit subjektiver ausgestalteten) Sicht des Losers, die oft durch einen Narrator erzeugt oder gesteigert wird zu filmen, hat zu einer sehr flüssigen Erzählweise geführt, weil man u .a. durch die Narration alle Sprünge gut klammern konnte, die in „Dodge City“ unkommentiert bleiben.

„Dodge City“ ist, ebenfalls traditionell, komplett chronologisch gefilmt, einige Fragezeichen hinsichtlich Motivation und Ausstattung der Figuren gibt es trotz der einfachen Anlage. Wir legen diesbezüglich keine zu strengen Maßstäbe an Western an, weil wir wissen, dass sie die Wirklichkeit bewusst stilisieren und dass in ihnen recht unwahrscheinliche Charaktere massenhaft auftreten, um den Amerikanern ein Gefühl für die Essentials und die Prototypen ihrer Nation zu geben. Der Western ist das Nationalgenre der US-Amerikaner und hat am meisten den Zeitgeist repräsentiert.

Demgemäß hat „Dodge City“ zwar schon einen auf hohem Podest angesiedelten Protagonisten, aber noch recht wenig von dem Pathos, das in den 40er und 50er Jahren Einzug hielt.

Stellenweise wirkt der Film sogar etwas gedehnt, was neben der Singularisierung der Handlungslemente daran liegt, dass diese teilweise lieblos abgedreht wirken, anstatt sie so zu formen, dass sie eine Steigerung der Spannung aufkommen lassen, wie es gerade den Western mit ihren archischen Figuren und Zuständen es besonders eignet.

Uns gefällt von den beiden Western mit Errol Flynn, die wir bisher rezensiert haben, „Silver River“ besser, wegen seiner kritischeren Haltung und der flüssigeren Inszenierung. Natürlich ist ein Held, der eine Wandlung erfährt, eine interessantere Figur wie der Herr der Silberminen, der sich und andere erst zugrunde richten muss, um zu Einsicht zu kommen, eine im literarischen Sinn und für eher subtile Kinogänger eine interessantere Figur als ein messianischer, ziemlich linearer Typ wie Wade Hatton.

Der neuere Film ist in Schwarzweiß gedreht, während man 1939 für „Dodge City“ schon Technicolor verwendete. Allerdings eines, das Qualitätsschwankungen unterlegt. Manche Szenen sind in hinreichend frischen und kräftigen Farben gedreht, nicht so bonbonhaft wie es ein paar Jahre später üblich wurde – einige aber auch sehr braun-weiß-lastig, mit einem farblosen Himmel und insgesamt wenig differenzierter Tonung. Dazu hat Max Steiner („Gone With The Wind“, „A Summer Place“) ein zwar smashiges, aber auf seltsame Weise mit der etwas ruckartigen Inszenierung korrespondierendes musikalisches Leitmotiv geschrieben. Die Melodie hebt kräftig an – bricht dann komplett ab, eine Sekunde der Ruhe entsteht – und dann wird die Tonfolge mit ganz geringer Variation noch einmal wiedergegeben. Wir gehen aber nicht davon aus, dass Steiner damit ironisch auf die knallig präsentierten, aber nicht sehr gut verwobenen Handlungselemente eingehen wollte.

Finale

Kommerziell war „Dodge City“ ein großer Erfolg. In seiner Zeit war es zwar oftmals so, dass die Filme, die heute noch als die künstlerisch besten galten, auch sehr gute Kasse machten, doch bei Flynn / de Havilland darf man die außerordentliche Popularität dieses Leinwandpaares nicht außer Acht lassen. Nur die legendären Filme „Gone with the Wind“, „Wizard of Oz“ und „Ninotchka“ spielten im wohl größten Jahr der amerikanischen Filmgeschichte mehr Geld ein als „Dodge City“. Anmerkung anlässlich der Wiederveröffentlichung des Textes im Jahr 2025: In etwas anderer Reihenfolge die reinen US-Einspielergebnisse, nach ihnen lag „Dodge City“ auf Platz 7 der Jahreswertung. Im Western-Ranking belegte er Platz 2 hinter „Jesse James“. Auch dieser Western wurde, wie ebenfalls „Vom Winde verweht“ und „The Wizard of Oz“, in Technicolor gedreht.

65/100

2025, 2013 Der Wahlberliner, Thomas Hocke

(1), kursiv, tabellarisch: Wikipedia

| Regie | Michael Curtiz |

|---|---|

| Drehbuch | Robert Buckner |

| Produktion | Robert Lord |

| Musik | Max Steiner |

| Kamera | Sol Polito |

| Schnitt | George Amy |

| Besetzung | |

|

|

Entdecke mehr von DER WAHLBERLINER

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.