Filmfest 801 Cinema

Nur der Gipfel zählt

Im Kampf mit dem Berge, alternativ In Sturm und Eis. Eine Alpensymphonie in Bildern, ist ein im Oktober 1920 entstandener deutscher Stummfilm von Bergfilm-Pionier Arnold Fanck, der die Besteigung des 4.533 Meter hohen Liskamm (früher Lyskamm) durch die Bergsteiger Hannes Schneider und Ilse Rohde zeigt. Der Dokumentarfilm wurde in drei Drehtagen für 4.000 Franken Herstellungskosten mit einer Handkurbelkamera gedreht. Ursprünglich war der Film als Dreiteiler geplant, jedoch wurde nur der erste Teil (In Sturm und Eis) realisiert.

Wo lässt sich das Wirken menschlichen oder übermenschlichen Willens besser und in majestätischeren Bildern dokumentieren als im Hochgebirge mit seinen Schneemassen, schroffen Felsgebilden, tiefen Gletscherspalten und –schründen? Nirgends im Grunde. Leider hat der Bergfilm und auch das persönliche Schicksal von Arnold Fanck, dem Bergfilmpionier wie auch seiner Schülerin Leni Riefenstahl sich, wie viele Künstlerbiografien jener Zeit, zu eng mit dem Nationalsozialismus verknüpft, obwohl das bei Arnold Fanck erst sehr spät, Ende der 1930er, der Fall war und obwohl sein Genre Bergfilm zwar nationaltypisch war, aber keineswegs rassistisch. Es ist eben pathetischer, am Berg zu filmen als in einer Berliner Mietskaserne. Und schon dieser erste große Bergfilm, dessen Geschichte auch typisch war für die Filme jener Zeit und die Wirren, denen sie ausgesetzt waren, in denen sie oft verloren gingen und später fragmentiert wiederentdeckt wurden, offenbart das visuelle Potenzial der Bergwelt. Mehr zu diesem Potenzial steht in der –> Rezension.

Handlung (1)

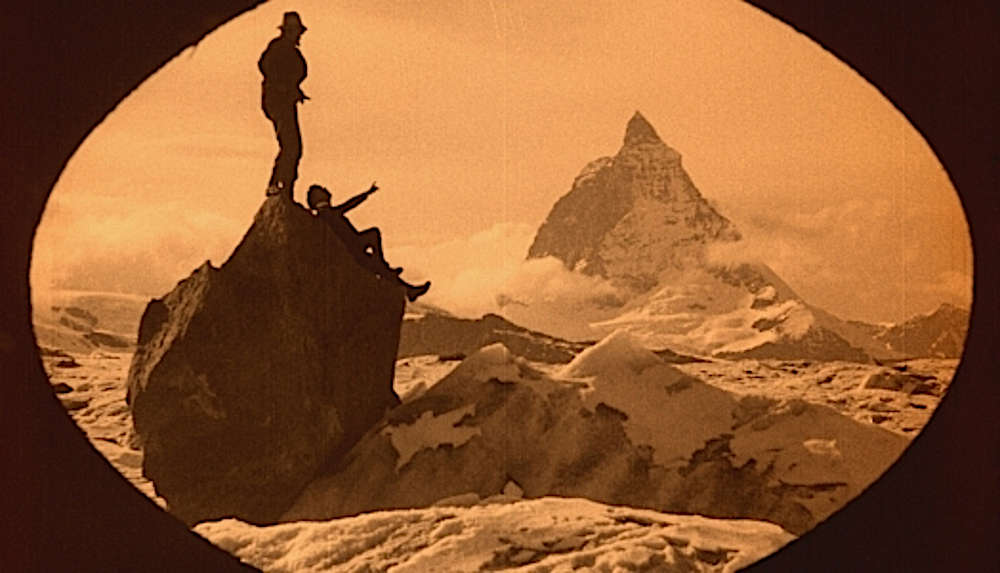

Der Bergsteiger Hannes Schneider will im Gletschergebiet um Matterhorn und Monte Rosa den Lyskamm besteigen. Er überredet Ilse Rohde, ihn zu begleiten. Am darauffolgenden Tag brechen sie gemeinsam in der Morgendämmerung von der Bétempshütte auf. Sie arbeiten sich langsam mit Pickel und Seil durch die imposante Gletscherwelt. Der Weg ist gefährlich, da die bis zu 100 Meter tiefen Gletscherspalten von Neuschnee überdeckt sein können. Ihr Weg kreuzt schließlich eine besonders mächtige Gletscherspalte, die ihr weiteres Vordringen in die Eiswelt zu verhindern droht. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als sich in den Schlund des Gletschers hinab zu seilen. Unten können Sie einen Blick in den Bauch des Gletschers werfen. Nachdem sie auf der anderen Seite der Schlucht wieder hinauf geklettert sind, setzen sie ihre ihren Marsch durch das ewige Eis fort. Auf dem Felikjoch auf 4290 Meter legen Sie eine erste Rast ein.

Sie wandern weiter über hunderte von Eisstufen und erreichen schließlich den Kamm auf 4530 Metern. Tief unten über der Po-Ebene türmen sich die Wolken und bieten ein beeindruckendes Schauspiel. In den letzten Sonnenstrahlen beginnen die Bergsteiger den Abstieg über eine Eiswand auf 4400 Metern Höhe. Als die Nacht hereinbricht, bietet nur noch das Mondlicht Orientierung. Während des weiteren Abstiegs gerät Ilse in eine Gletscherspalte, als sie auf eine scheinbar tragfähige Schneedecke tritt. Nur gehalten durch das Seil ihres Partners übersteht sie dies jedoch unversehrt. Gerade noch rechtzeitig vor dem einsetzenden Wettersturz, der von Italien herüberzieht, schlagen sie ihr Nachtlager unter einem Felsvorsprung auf.

Am nächsten Morgen strahlt die Sonne über tiefem Neuschnee. Die Bergsteiger setzen ihren Weg durch das Gletscherlabyrinth fort und erreichen schließlich den Fuß des Berges. Während Ilse weiter hinunter nach Zermatt geht, bleibt Hannes auf der Hütte.

Rezension

Rezension

Dramaturgisch ist „Im Kampf mit dem Berge“ ziemlich unausgereift, zumindest in der Version, die seit 2013 den Stand der Dinge darstellte und sich aus einer in Moskau gefundenen Kopie, Material aus dem Filmarchiv Austria und des Bundesarchiv-Filmarchiv zusammensetzt. Viele Sprünge bei den Schnitten lassen nicht erkennen, ob sie im Original so vorhanden waren oder durch das Fehlen des Originalnegativs und die Zusammensetzung aus mehreren Teilversionen zustande kamen. Der gesamte Szenenablauf war sicher eine sehr mühevolle Rekonstruktionsarbeit.

Beim Anschauen dachte ich, das ist ja auch kaum möglich, mit den Mitteln von 1920, einen Dokumentarfilm à la BBC zu machen und ich las danach, dass hier – natürlich – nur mit einer Kurbelkamera gedreht wurde und das innerhalb von vier Wochen und zu einem Preis von viertausend Franken. Und man konnte ja das Material nicht vor Ort prüfen und gegebenenfalls Einstellungen wiederholen. Vermutlich wurde vieles verworfen, was in den vier Wochen an Zelluloid belichtet worden war. Wenn man an die Bergdramen um 1930 denkt, wie „Die weiße Hölle vom Piz Palü“ (1929), an denen Fanck beteiligt war, muss man natürlich Abstriche machen, wenn man sich „Im Kampf mit dem Berge“ anschaut. Es kommt weder zu einer romantischen Beziehung, auch wenn sie immerhin angedeutet wird, als der Bergsteiger die Kollegin überredet, mit ihr den Gipfel des Lyskamms zu erklimmen. Besonders die Übernachtung unter dem Felsvorsprung wirkt hinreichend kuschelig. Aber weder kommen Dialoge in Form von Zwischentiteln vor, noch geraten die beiden in eine echte Gefahrenlage. Ilse Rohde stürzt einmal in eine Spalte, aber das wird recht unspektakulär bereinigt, denn sie ist angeseilt und offensichtlich reicht das aus, um sie mühelos wieder nach oben zu bringen.

Der Sturm am Matterhorn, der die Bergspitze mit ihrer Föhnwolke so dramatisch aussehen lässt, wird nie zu einem echten Problem, auch wenn das in Zwischentiteln vielfach betont wird, um das Ganze dramatischer wirken zu lassen. Bei mir hat sich der Eindruck verdichtet, dass die Bergbegehungen selbst zwar fordernd sind, es aber keine besondere Wetterlage gab, mit Lawinenabgängen oder einem Schneesturm. Zu diesem Eindruck trägt auch bei, dass die beiden Berggänger keine Steilwand erklättern, sondern es immer auf der flachen Seite nach oben halten. Vermutlich war das seinerzeit auch alpinistisch genug und man kann daher nicht beobachten, wie diese Steigeisen in die Felswände hineinpraktiziert werden – die Mühelosigkeit, mit der die Mini-Seilschaft sich vor allem nach dem Gipfel abwärts bewegt, ist dennoch verblüffend. Und noch einmal besonders, wenn diese Sprünge gezeigt werden, von denen ich nicht sicher bin, ob sie authentisch sein können. Es ist schon klar, dass Menschen weiter springen können als zwei oder drei Meter, aber aus dem Tiefschnee heraus mit solcher Zielsicherheit? Beim Bergsteiger Hannes Schneider dazu noch, obwohl er eigentlich recht hecklastig unterwegs gewesen sein müsste, mit dem Rucksack mit dem langen Seil darin etc. Da sieht man, was langjähriges Training bewirken kann. Jedenfalls waren die Sprünge Big Fun.

Weiterhin habe ich über den Umgang mit dem Thema situationsgerechte Bekleidung gestaunt. Teilweise werden nicht einmal Handschuhe getragen und die dicken Jacken kommen wirklich nur für die Übernachtung im Fels zum Einsatz. Wenn ich den gesamten Verlauf betrachte, denke ich doch, dass das Kamerateam, das ja mit dort oben war und einmal auch gezeigt wird, den beiden Hauptpersonen die Arbeit etwas erleichtert, ihnen zum Beispiel Material abgenommen hat, das sie dann nicht selbst tragen mussten. Die Frau ist ohnehin gepäckfrei unterwegs, was dem Ganzen etwas Spielerisches verleiht, besonders zu Beginn, als sie noch Rock und Kappe trägt. Weiter oben gibt es dann immerhin schon Sonnenbrillen gegen den Schneeblitz. Dass die Luft hingegen auf über 4000 Metern Höhe ziemlich dünn ist, merkt man den Kraxlern nicht an, ihre Bewegungen sind stets präzise und kraftvoll und was mich ebenfalls gewundert hat, ist die Ermüdungsfreiheit, mit der hier körperlich fordernde Aktionen ausgeführt werden. Einmal dachte ich, jetzt wär’s mal Zeit für eine Brotzeit und Sekunden später fand diese wirklich statt.

Sicher merkt man dieser Rezension an, dass ich eher ein Meer- als ein Bergmensch bin und nicht so recht verstehe, warum jemand unbedingt ganz da oben auf dem Gipfel sein will, um dann auf nichts als Wolken zu blicken, wie es auch hier gezeigt wird. Man kann von den Schweizer Bergen aus immerhin die Po-Ebene sehen, das hätte ich nicht gedacht und war immer der Ansicht, die liegt zu weit entfernt. Bewiesen wird es im Film auch nicht, denn – die Wolken. Wie eben, wenn man mit dem Flugzeug bei entsprechendem Wetter unterwegs ist und sie durchstößt. Natürlich ist diese Gipfelstürmerei eben auch pathetisch-symbolisch und wer sich immer wieder solchen Herausforderungen stellt, hat, wie Spitzensportler im Allgemeinen, sicher einen gesunden Wettbewerbsgeist und gibt nicht so schnell auf, wenn’s mal schwierig wird, wie jemand, der nicht mal den Weg ins nächste Fitnessstudio schafft. Und ganz sicher ist die Bergwelt optisch höchst beeindruckend und Schnee fand ich früher immer ganz wunderbar, je tiefer, desto besser. Es ist im Grunde der Pioniergeist des Menschen, der auch auf anderen Gebieten wirkt, der den Berg und die Filme darüber so faszinierend machen. Deswegen gilt den Erstbesteigungen auch eine besondere Aufmerksamkeit, ich sage nur: Eiger-Nordwand. Von Süden kommt man da ganz gut rauf, und die Aussicht lässt sich so auch genießen. Aber nein, es muss die Nordwand sein.

Obwohl der Film ja nicht sehr lang ist, bin ich beim ersten Anschauen eingeschlafen, das rechne ich allerdings einer damals eklatanten Grundmüdigkeit zu und dass ich oft etwas zu viele Filme im Archiv habe, die unbedingt gesichtet werden müssen, sodass es in der Nacht noch zu zwei Sitzungen kommen kann – wie auch gestern, wo ich nach dem Bergfilm, weil er so kurz war, noch ein deutsches Produkt aus einer ganz anderen Zeit und mit ganz anderem Thema angeschaut habe. Allerdings war Radikalität auch dort ein Thema und radikal muss man schon sein, um sich dem Berg zu verschreiben.

Die Filmmusik von Paul Hindemith empfand ich mit als das Beste am Ganzen und sie ist auch ohne die Bilder, die sie akzentuiert oder dramaturgisch kontert, ein Genuss.

Finale

Der filmhistorische Blick und die erkennbaren Schwächen des Materials lassen eine Emotionalisierung für jemanden, der nicht durch den Anblick der Berge an sich schon aufgewühlt ist, nur begrenzt zu, aber ich kann nachvollziehen, welche Pioniertat dieses Filmen vor Ort, dazu noch an solch besonderem Ort, damals darstellte. Die Kinogeher, die derlei zu Gesicht bekamen und zuvor nur rudimentäre Atelierfilme gesehen hatten, die außerdem nie auf einem Berg waren oder irgendwo in den Bergen urlaubten, müssen fasziniert gewesen sein. Die in der Wikipedia nachzulesenden zeitgenössischen Rezensionen drücken das in exaltierter Sprache aus. Man merkt, dass sich Filme wie dieser dem üblichen Bewertungsschema entzogen, dass die Bildsprache eines Bergrilms von Arnold Fanck aber auch wunderbar mit den damaligen sprachlichen Gepflogenheiten einherging. Es liegt eben dies alles beinahe hundert Jahre zurück und hat doch immer noch einen nicht zu unterschätzenden dokumentarischen Wert auf mehreren Ebenen.

© 2022, 2017 Der Wahlberliner, Thomas Hocke

(1), kursiv, tabellarisch: Wikipedia

| Regie | Arnold Fanck |

|---|---|

| Drehbuch | Arnold Fanck |

| Produktion | Arnold Fanck |

| Musik | Paul Hindemith (als Paul Merano) |

| Kamera | Sepp Allgeier, Arnold Fanck |

| Schnitt | Arnold Fanck |

| Besetzung | |