Crimetime 216 - Titelfoto © BR

Welches Geheimnis haben die Münchener?

Wir lernen erst einmal, das Glockenbachviertel liegt in München, ist kein Ort janz weit draußen in Bayern. Wir schreiben das wegen des Lokalkolorits, der in diesem Film für eine starke Atmosphäre sorgen soll und weil wir noch nie vom Glockenbachviertel gehört haben. Vielleicht, weil wir nicht szenig sind.

Der Film ist einer der letzten Münchener vor der Jahrtausendwende und wird noch heute gerne gesehen – die Fans beim Tatort-Fundus bedenken ihn mit einem Gesamtrang von 130 bei derzeit 1081 bewerteten Filmen. Gleichwohl steht er unter den 80 Münchnern nur auf Platz 18. Was haben wir aber gelernt, wenn wir aufmerksam den Wahlberliner lesen? Dass es eine Zeit gedauert hat, bis der Ivo und der Franz zu der Form aufgelaufen sind, die dann ihre herausragende Stellung begründete. Also sagen wir, „Das Glockenbachgeheimnis“ war nach Meinung der Fans also ein Highlight ihrer frühen Schaffensperiode, die 1991 begann und deren Ende wir auf den Millenniumswechsel datieren möchten. Haben wir den Film auch als so gut empfunden?

Das steht in der -> Rezension.

Handlung

„Münchens Glockenbachviertel steckt voller geheimer Mysterien und unaufgeklärter Morde,“ radebrecht Carlo Menzinger, der seinen Polizistenkollegen aus Japan als Fremdenführer den malerischen Stadtteil mit seinen Häuserfassaden aus der Jahrhundertwende zeigt. Das Glockenbachviertel mit seinen genussfrohen bunten Bewohnern, durchwachsen mit homoerotischer Szenekultur und durchzogen von unterirdischen Bachläufen, ist eine ganz besondere Ecke in der Millionenstadt München.

Hier wird der begüterte Erbe Leonard Martens brutal erschlagen aufgefunden. Paul Rochus hat den Toten beim Gassigehen mit seinem Hund Hermes entdeckt. Die beiden Hauptkommissare Franz Leitmayr und Ivo Batic werden durch die eigensinnige Verstocktheit der Einheimischen am Glockenbach dazu herausgefordert, tiefer in dieses Viertel einzutauchen.

Als alle Indizien den Stadtteilarchitekten Feuerberg zum Mordverdächtigen stempeln, lassen sie die Falle zuschnappen. Doch der gestresste Mitarbeiter Carlo Menzinger findet überraschend heraus, dass Paul Rochus etwas verschweigt. Die Lösung scheint im beliebten „Café Jasmin“ verborgen, das von Frieda Helnwein und Doris Schellenbaum geführt wird. Den beiden „Königinnen vom Glockenbachviertel“ bedeuten Liebe, Freundschaft und Geheimnisse von früher Jugend an alles.

Rezension mit Angaben zur Auflösung

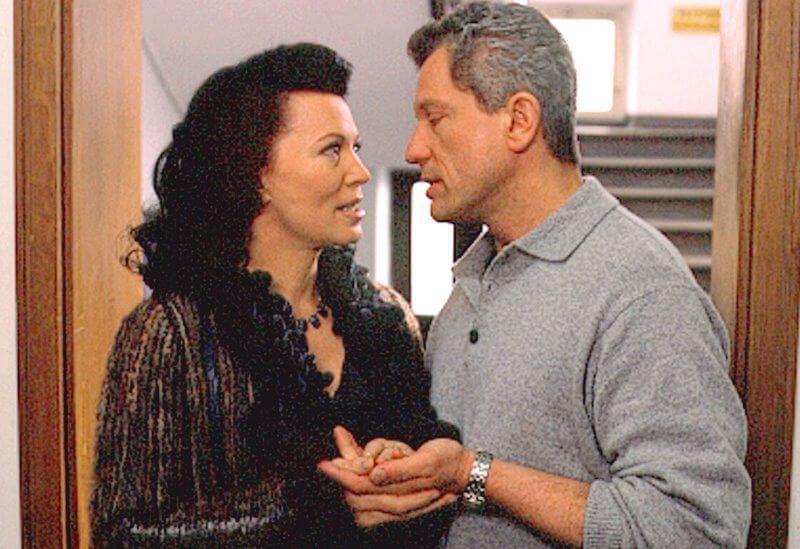

„Ein Film, in der Ivo sich in Iris Berben verliebt, so deuten wir jedenfalls das Titelbild, muss auch was Besonderes sein, da kann man schon mal graue Haare kriegen.“ (Satz aus der Vorschau entnommen.) Die hatte Ivo nämlich damals in anderen Tatorten noch nicht. Und in der Tat, wir haben richtig gelesen, es war auch nicht so schwierig. Dass er nicht am Akzent unterscheiden kann, ob jemand aus Kroatien stammt oder nur immer mal wieder dort Urlaub gemacht hat, geschenkt. Liebe macht nicht nur blind, sondern auch taub. Aber schon wegen dieser leider nur kurzzeitigen Beziehung ist der Film in der Tat eine Ausnahme, denn dass Fernsehstars wie Iris Berben mit einem Tatortkommissar im Bett gezeigt werden – und den Ivo kann man herzeigen, dass musste wohl auch mal klargestellt werden, das ist nicht jeden Tag zu betrachten.

In dem Moment, in dem sich das anbahnt ist leider auch klar, wer den Mord oder Totschlag oder die fahrlässige Tötung begangen hat, whatever. Wenn sich in einem Tatort ein Cop verliebt, dann a.) in die Täterin oder b.) in eine Person, die ums Leben kommen wird, damit nicht plötzlich eine Beziehung eingebaut werden muss, ab dem nächsten Film. Und da niemand Iris Berben laut Drehbuch sterben lassen würde und sie sicher keine Zeit hatte, in jedem München-Tatort mitzuspielen, kann sie nur die Lösung des Falls sein. Auch, dass der sonderbare Herr Rochus etwas mit der Sache zu tun haben musste, war mangels sonstiger kapabler Verdächtiger sehr klar. Der Architekt hingegen wird viel zu deutlich mit einem perfekten Motiv versehen. War der Film trotz dieser Vorhersehbarkeit spannend?

Teilweise schon recht modern umgesetzt, wie in der Eingangsszene mit dem vielen Wasser, dann wieder eher traditionell in Farbe und Gestaltung, wie anschließend bei mKennenlernen des Glockenbachviertels mit Franz, manchmal mit süßem, leicht diskriminierendem Humor ausgestattet wie beim Herumführen der japanischen Kolleg_innen, ist der Film in mancher Hinsicht ein Übergangswerk zwischen den optisch meist noch konventionellen Tatorten der 1990er und der heutigen, komplett durchgestylten Bildsprache. Szenen weisen deutliche stilistische Unterschiede auf, aber da steckt viel Atmosphäre drin und vor allem ist die Musik für damalige Verhältnisse herausragend.

Die Anklänge des musikalischen Leitmotivs an das von Hitchcocks „Vertigo“ sind unüberhörbar und sprechen von einem dunklen Geheimnis aus der Vergangenheit. Allerdings handelt es sich um ein Geheimnis, das, aus den überbetonierten Bachläufen gezogen und bei Licht betrachtet, als Erpressungsmotiv gegenüber Rochus fragwürdig ist. Der Ermordete wusste also davon, dass die Dreierbande ein viertes Kind in einem Raum gefesselt und ihn dann geflutet hat, wenn auch nicht mit mörderischer Absicht, aber dafür könnte man Rochus heute nicht mehr belangen, weil er seinerzeit wohl nicht einmal strafmündig war. Außerdem fragten wir uns, warum nicht eines der Kinder losrennt und Hilfe holt oder man versucht, den Raum wieder zu öffnen. Da gefällt uns das Nebenmotiv, nämlich, dass der Lenny Martens den Rochus einfach schlecht behandelt und dessen Passion für den anderen ausgenutzt hat.

Auch wenn Paul nicht „typisch“ ist, gerade durch seine Individualität wird hier ein Homosexueller auf eine so intensive Art dargestellt wie möglicherweise in keinem Tatort zuvor und daraus, aus dieser Figur, entsteht eine subtile Spannung. Wie er sich verhalten wird und auf welche Weise er mit dem Mord an Leonard verbunden ist, damit konnten wir einiges anfangen. Außerdem ist des Ende doch recht rührend, weil die Macher von „Das Glockenbachgeheimnis“ es schaffen, diese Charaktere dem Zuschauer näher zu bringen. Gerade daran mangelt es häufig den als Whodunits angelegten Filmen – und es gelingt auch nur, weil man die erwähnte Vorhersehbarkeit in Kauf genommen hat.

Wir erfahren auch, dass der Franz dort im Glockenbachviertel aufgewachsen ist und er hatte eine Flamme namens Susanne, die er immer wieder vor sich zu sehen glaubt, ein schöner Running Gag mit einem Traum- und Trugbild von einer Kinderliebe. Das hat uns auch wunderbar gefallen und – klar, da spielt die eigene Biografie eine Rolle, wie überhaupt dieses verwoben sein von Einst und Jetzt zu den großen Stärken des Films zählt. Da wird tatsächlich die Tiefe der Zeit lebendig und wenn man schon eine gewisse Strecke im Leben zurückgelegt hat, fühlt sich dieses Gleiten zwischen den Zeiten authentisch an. Ivo hingegen ist dort ein Fremder und geht leider auch als ein Fremder, denn weil Frieda leider von den Kollegen mit ins Untersuchungsgefängnis genommen wird, kann das Glockenbachviertel nicht zur neuen Heimat für ihn werden.

Ein bisschen Soziales gibt es auch: Wie die beiden Cops sich in Martens‘ Wohnung über ihre Herkunft austauschen und wie das Leben doch relativ ist und die Wahrnehmung doch subjektiv: Franz erzählt davon, wie er auf einen Jugendfreund neidisch war, dessen Eltern eine ähnliche Bude hatten wie die des reichen Erben Martens, seine hingegen: 3 ZKB, immer in Miete. Ivo hingegen tut kund, dass er als Kind in einem Raum mit der ganzen Familie gelebt hat, sogar die Bodenbeläge (knarzendes Parkett, schnödes Linoleum, löcherige Dielen) werden durchdekliniert. So gesehen, ist der überwiegende Bodenbelag Wohnung auch eine ständische Aussage, selbst wenn die Dielen vielleicht nicht so viele Löcher haben wie diejenigen damals in Kroatien.

Fazit

„Das Glockenbachgeheimnis“ hatte aufgrund seiner guten Positionierung in der Rangliste des Tatort-Fundus bei uns einige Erwartungen erweckt, die nicht enttäuscht wurden. Wir hatten keinen Reißer erwartet, hingegen einen gefühl- und stimmungsvollen Film und wir verstehen jetzt, wie die Münchener Ivo und Franz nach einem etwas holprigen Start zu den Ikonen wurden, die sie heute sind: Weil sie in Filmen wie diesem sehr viel zeigen durften und ihre Kapazität es zu dem Zeitpunkt auch schon hergab, dass es nicht übertrieben oder lächerlich wirkt. Wie häufig zu beobachten, hat der Film in der erwähnten Rangliste durch die vorgestrige Wiederholung einige Plätze verloren, weil offenbar unter den Fans, die noch nicht alles gesehen habe, mithin jünger sind, der Genuss an einem eher langsam inszenierten Film wie diesem nicht so recht aufkommen mag. Wir hingegen finden es schade, dass wir nicht rauskriegen konnten, warum plötzlich alle kurze Haare haben oder keinen Bart meh. Vermutlich hat es die Produktionsleitung so gewollt, dass der Franz, der Ivo und auch der Carlo etwas schnittiger aussehen.

8/10

© 2019 Der Wahlberliner, Thomas Hocke

Hauptkommissar Ivo Batic – Miroslav Nemec

Carlo Menzinger – Michael Fitz

Hauptkommissar Franz Leitmayr – Udo Wachtveitl

Frieda – Iris Berben

Architekt Feuerberg – Martin Umbach

Paul Rochus – Michael Tregor

Wirt Kapaun – Peter Rappenglück

Doris – Barbara Magdalena Ahren

Elfriede Rochus – Doris Schade

Buch – Friedrich Ani

Regie – Martin Enlen