Filmfest 199 A - "Special Edgar Wallace" (37)

Das letzte Hurra, aber wo ist Edgar W.?

Das letzte Hurra, aber wo ist Edgar W.?

Das Rätsel des silbernen Halbmonds ist ein italienisch-deutscher Kriminalfilm (ital. Titel: Sette orchidee macchiate di rosso) Alternativtitel (Seven Blood-Stained Orchids), der in Deutschland als 38. und letzter Edgar-Wallace-Film der Nachkriegszeit veröffentlicht wurde. Der von der deutschen Rialto Film koproduzierte und in Techniscope aufgenommene Giallo startete am 30. Juni 1972 in den deutschen Kinos. (1)

Unser „Special Edgar Wallace“ nähert sich dem Ende bzw. ist mit dieser Rezension abgeschlossen. Man könnte es um weitere Wallace-Verfilmungen erweitern, die nicht zum „Kanon der 38“ gehören, die 1959 bis 1972 als deutsche Produktionen oder Coproduktionen mit Filmfirmen in England, Spanien, Frankreich und Italien entstanden sind. Das letzte Werk der Reihe ist eine solche deutsch-italienische Produktion und, das können wir vorwegnehmen, nur noch durch den legendären Teil des Vorspanns als Edgar-Wallace-Film zu erkennen, in dem die Schüsse fallen, die Blutflecke auf die Leinwand kommen, der Name des Krimiautors in den Flecken erscheint und Alfred Vohrer „Hier spricht Edgar Wallace“ spricht. Und was ist sonst zu diesem Film zu sagen? Es steht in der -> Rezension.

Handlung (1)

Auf einem düsteren Parkplatz in Rom wird eine Prostituierte grausam ermordet. Bis auf einen silbernen Halbmond an einer Kette, die der Täter offensichtlich bewusst zurückgelassen hat, fehlt vom Mörder jede Spur. Wenig später wird die Amerikanerin Kathy ermordet, und auch bei ihr findet die Polizei einen silbernen Halbmond.

Giulia, seit kurzem mit Mario verheiratet, wird während ihrer Hochzeitsreise ebenfalls von dem Mörder überfallen, und wieder hinterlässt dieser sein Zeichen. Auf Giulias Beerdigung kann die Polizei nichts Verdächtiges feststellen, und zwischen den Mordopfern scheint es keinerlei Verbindung zu geben. Giulia, die den Anschlag überlebt hat und deren Begräbnis inszeniert war, beschließt, bis zur Klärung der Mordserie mit Mario die Stadt zu verlassen.

Unterwegs kann sich Giulia plötzlich daran erinnern, das Markenzeichen des Mörders schon einmal gesehen zu haben. Zwei Jahre vorher hielt sie sich in einem Hotel auf, in dem ein Amerikaner verkehrte, an dessen Schlüsselbund ein silberner Halbmond hing. Mario und Giulia stellen fest, dass die ersten beiden Mordopfer ebenfalls Gäste dieses Hotels waren, und es gelingt ihnen, an weitere Namen von ehemaligen und ihrer Meinung nach gefährdeten Hotelbewohnerinnen zu kommen. Dennoch kann das junge Paar die nächsten zwei Morde, die ihre Theorie bestätigen, nicht verhindern.

Eine weitere Spur führt sie zum ehemaligen Hotelbesitzer. Doch Mario muss feststellen, dass dieser bei einem Autounfall ums Leben kam und die schuldige Fahrerin geflüchtet ist. Nachdem die Zwillingsschwester einer ehemaligen Hotelbewohnerin ermordet wird, hat die Polizei schließlich einen Hauptverdächtigen. Man beschließt, den Mörder zu überführen, indem man ihm zeigt, dass Giulia noch lebt. Anschließend soll sie als Lockvogel dienen. Als der skrupellose Verbrecher in die Falle tappt, gerät Giulia in höchste Lebensgefahr. Doch sie wird in letzter Sekunde von Mario gerettet.

Als Mörder entpuppt sich der Bruder von Frank Saunders, einem jungen Amerikaner, der bei einem Autounfall ums Leben kam und bei dem der Unfallverursacher Fahrerflucht beging. Saunders war damals Hotelgast, wie die ermordeten Frauen. Sein Bruder nahm Rache an den Frauen, um diese für dessen Tod zu bestrafen, weil er im Glauben war, dass eine von Ihnen seinen Bruder auf dem Gewissen hatte, ohne zu ahnen, welche es wirklich war. Beim Kampf mit Mario im Pool ertrinkt Saunders Bruder, ohne die Wahrheit zu erfahren, dass die Zwillingsschwester Giuseppina, deren Schwester Maria auch ermordet wurde, die wahre Unfallverursacherin ist.

Rezension, Teil 1

Zu Beginn der Handlung fahren wir in einem Mercedes durch die Nacht, zusammen mit einem Mann, der bald viele Frauen umbringen und Amulette in Form silberner Halbmonde verteilen wird. Es ist ein recht langes Intro, im Vergleich zur Spielzeit des Films, aber dann der erste Mord und folgend der erste Vorspann, wie bei den Edgar-Wallace-Krimis seit Jahren üblich. Ein Wallace-Feeling stellt sich nicht ein, dafür ist der Film nicht geeignet. Dafür muss man schon geradezu an „Seven“ denken, weil sieben Frauen umgebracht werden sollen. Allerdings für etwas, das nur eine von ihnen getan haben kann, und ausgerechnet ein Pater begeht alle diese Morde. Kein Wunder, dass die kirchliche Filmkritik sehr verächtlich über „Das Rätsel des silbernen Halbmonds“ geschrieben hat:

Kritiken, zitiert nach (1)

„Wallace zu lesen ist nicht selten interessanter, als ihm auf der Leinwand zu begegnen. So auch hier: Zähflüssig schildert dieser Film eine Serie von Morden an Frauen, die gemeinsam in einem Hotel Urlaub machten. Die ehemalige Hotelbesitzerin (Uschi Glas) scheint in den Fall ebenso verwickelt wie ihr Mann, ein Drogensüchtiger ebenso wie ein liebenswürdiger Pater. Die Lösung ist nicht ohne Überraschung. Reiz gibt dem Ganzen allein Marisa Mell.“ – Hamburger Abendblatt, 19. August 1972[3]

„Man fühlt sich wie immer bei Edgar Wallace angenehm angegruselt, aber doch nicht allzusehr geschockt.“ – Wiesbadener Tagblatt, 22. September 1972

„Der […] Edgar-Wallace-Krimi von Produzent Horst Wendlandt ist in der Tat ein echter ‚Gänsehaut-Film‘. Aber es ist nicht der übliche Wallace, sondern die Inszenierung einer hautnahen Geschichte, weit weg von der Abstraktheit und ferner Vergangenheit. Die Story ist ‚voll da‘, macht den Kinobesucher neugierig, entlässt ihn gelegentlich in eigene Träume, spornt dann jedoch wieder seine Fantasie an und lässt ihn so alle Tiefen und Höhen des spannungsreichen Geschehens unmittelbar miterleben. Er vermag kaum ‚wegzutreten‘. Die Leinwand spricht ihn suggestiv an.“ – Filmecho, 39/1972

„Endlich ist es wieder einmal möglich, von einem Edgar-Wallace-Film gefesselt zu werden.“ – Süddeutsche Zeitung

„Gutes Buch, gute Regie, aber mit Wallace hat dies wenig zu tun.“– Joachim Kramp: Das Edgar Wallace Lexikon, 2004

„Dieser letzte der 32 von Horst Wendtland [sic!] produzierten Edgar-Wallace-Filme war zugleich einer der schlechtesten. Regisseur und Drehbuchautor Umberto Lenzi beging einige Kardinalfehler, die am Geist der Serie sündigten: Statt im nebligen London spielte die Handlung in Rom, statt Karin Dor gab Uschi Glas das Opfer, und statt Eddi Arent durfte Petra Schürmann mitspielen. Außerdem hätten wir gerne «Blacky» gesehen oder wenigstens Heinz Drache.“ – TV Spielfilm

„Schon nach wenigen Minuten bringt der Frauenmörder die Heldin – gespielt von Uschi Glas – vom Leben zum Tode. Die einzige Überraschung, die der belanglose Krimi im weiteren Verlauf zu bieten hat, ist keine: Natürlich hat das „Opfer“ die vielen Messerstiche wie durch ein Wunder überlebt. Langweiliges Trivialkino ohne Witz und Tempo.“ – Lexikon des internationalen Films[4]

Rezension, Teil 2

Die Rezensionen des Filmlexikons und von TV Spielfilm fallen etwas aus dem Rahmen, auch die IMDb-Nutzer*innen finden nicht, dass „Das Rätsel des silbernen Halbmonds“ der schlechteste aller Wallace-Filme ist und geben für ein Werk dieser Art anständige 6,4/10. Sicher, wenn man von einem Wallace-Film die „alte Garde“ erwartet, Besetzung und Produktion betreffend, muss man enttäuscht sein, aber für sich genommen ist der Film nun nicht so schrecklich schlecht. Klar ist es unwahrscheinlich, dass Uschi Glas die Messerattacken des ansonsten so grausam-präzisen Mörders im Zug überlegt, obwohl er wirklich genug Zeit hatte, sie tödlich zu verletzen. Aber ein wenig hat man sich diesen Whodunit schon bei klassischen englischen Krimischrifsteller*innen abgeschaut und auch einen Hitchcock-Kniff verwendet: Ein unschuldiges Paar gerät mitten in eine Mordserie und da die Polizei zu dumm ist, versuchen diese Menschen, die in Bedrängnis geraten, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und gehen dafür ein hohes Risiko ein – indem die Frau als Lockvogel einsgesetzt wird.

Kriminalistisch ist der Film tatsächlich auf der einigermaßen sicheren Seite und leistet sich auch keine größeren Patzer. Ich sollte schon „He!“ rufen, als es zu der Interpretation der aus der Gästeliste eines Hotels herausgerissenen Seite kam, aber sofort wurde die schlüssige Erklärung nachgeschoben. Aber man sieht auch, dass es immer schwieriger wird, temporeiche Krimis zu drehen, ohne über alle mögliche Technik zu stolpern. Heute würde niemand mehr eine Seite aus dem Buch reißen, sondern sie unauffällig mit dem Smartphone abfotografieren. Dass die ersten Morde nicht verhindert werden können, ist ein typischer Plotverlauf – man tappt sprichwörtlich im Dunkeln und drückt das auch aus, wobei die Polizei kaum fähiger dargestellt wird, als sie typischerweise in englischen Krimis wegkommt. Deswegen nützt es erst auch mal nichts, dass man erkennt, welcher Zusammenhang zwischen den Morden besteht, nämlich, dass es Frauen trifft, die an einem bestimmten Tag in einem bestimmten Hotel waren – sie observieren zu lassen, endet in einem Fiasko, weil die Cops keine lückenlose Beobachtung hinbekommen. Allerdings ist es auch etwas fies: Wenn jemand von einem Angehörigen der Kirche im Beichtstuhl ermordet wird, der gar nicht den Haupteingang benutzen musste, sondern durch die Sakristei ins Innere gekommen des Gotteshauses gekommen sein dürfte; wenn eine Frau, ohne dass die Polizei davon weiß, eine Zwillingsschwester hat, dann sind das wirklich dumme Umstände, die zu dem Zeitpunkt niemand erahnen konnte.

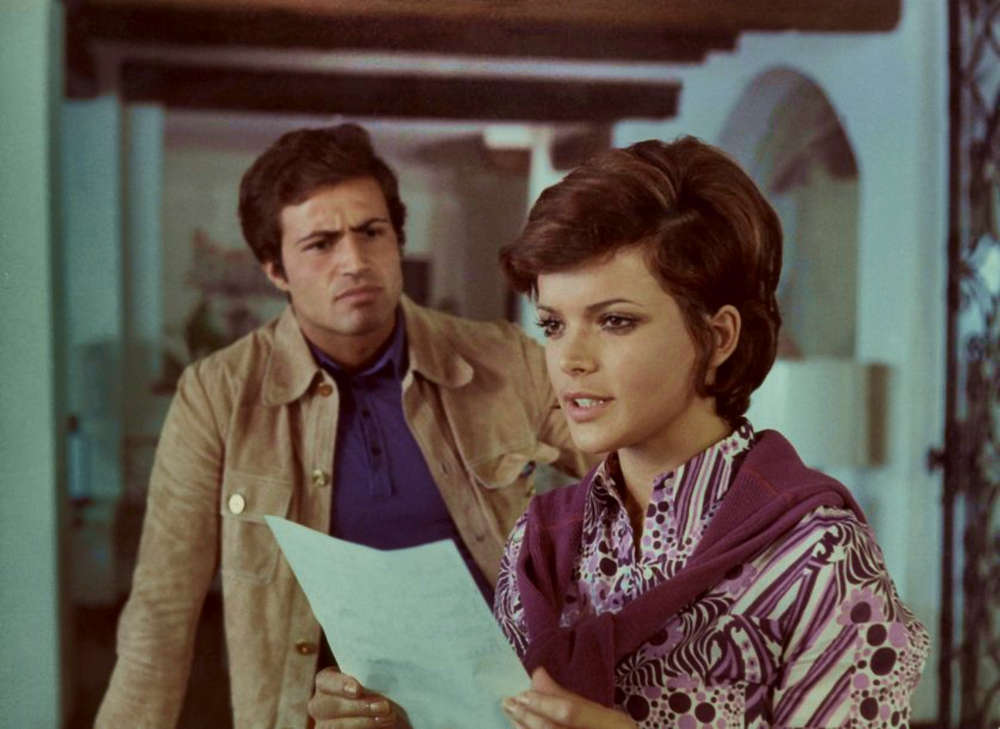

Die Handlung ist zwar nicht sonderlich originell, weil erkennbar aus dem guten, alten Krimi-Baukasten zusammengesetzt, aber spannend ist der Film schon und Antonio Sabatò hat mir in der Rolle des engagierten Privatermittlers gut gefallen, ist wenn überhaupt, wenig entfernt von dem, was andere junge Stars damals auch drauf hatten – nur fehlt ihm der Tick des Speziellen, das Unverkennbare. Marisa Mell hat nicht so viel Spielzeit, wie man es nach dem Lesen einer der obigen Kritiken vermuten könnte, überhaupt sind die weiblichen Rollen bis auf die von Uschi Glas eher knapp: Kaum lernt man als Zuschauer die Frauen ein wenig kennen, werden sie schon umgebracht. Dass ein katholischer Priester einen so gnadenlosen Rachefeldzug startet, weil eine von ihnen seinen Bruder umgebracht hat, ist sicher respektlos, wenn man bedenkt, wie stark der Einfluss Kirche in Italien wenige Jahre zuvor noch war, aber auch dort gab es Ende der 1960er geradezu eine Explosion der Freizügigkeit- und der Exploitation. Deswegen sieht man mehrere der Frauen auch nackt bzw. barbusig, bevor sie das Zeitliche segnen müssen. „Das Rätsel des silbernen Halbmonds“ ist eben ein Film seiner Zeit, er wäre fünf Jahre zuvor und zehn Jahre später so nicht mehr gedreht worden.

Notizen (1)

Das Drehbuch von Paul Hengge, das lediglich auf Motiven von Edgar Wallace basiert, hatte ursprünglich den Titel Sieben Gesichter für die Mörderin. Dies entspricht auch dem italienischen Arbeitstitel Sette volti per l’assassino. Regisseur Umberto Lenzi schrieb zusammen mit dem Autor Roberto Gianniti die italienische Fassung. Gedreht wurde vom 6. September bis zum 23. Oktober 1971. Das Atelier befand sich in Rom, die Außenaufnahmen entstanden in Rom und Spoleto.

Dies ist der einzige Edgar-Wallace-Film, dessen Handlung komplett in Italien spielt als Zugeständnis an die weitgehend italienische Crew. Uschi Glas, die 1965 in Der unheimliche Mönch ihre erste Filmrolle hatte, wirkte zum fünften und letzten Mal in einem Edgar-Wallace-Film mit. Auch Produktionsleiter Herbert Kerz (6 Filme), Marisa Mell und Petra Schürmann (beide jeweils zwei Filme) nahmen Abschied von der Serie.

Der Film war früher als der vorherige Edgar-Wallace-Film Das Geheimnis der grünen Stecknadel abgedreht und startete in Italien bereits am 24. Februar 1972. In Deutschland war Uraufführung am 30. Juni 1972 im Passage Kino Saarbrücken. Finanziell wurde Das Rätsel des silbernen Halbmonds ein passables Sommergeschäft.[2]

Die deutsche Fassung des Films wurde von der FSK ab 16 Jahren freigegeben. Dies wurde nur durch umfangreiche Kürzungen erreicht. Die Originalfassung hat eine Länge von 102 Minuten, die deutsche von 85 Minuten. Gekürzt wurden sämtliche Mordszenen und auch die Eröffnungssequenz, worin der Mörder Marcellas Mutter als Mitwisserin ermordet. Am 23. Mai 1985 war der Film erstmals im Fernsehen zu sehen. 1991 folgte die Freigabe ab 12 Jahren. Auf der 2004 erschienenen DVD, die auch die etwa 10 Minuten längere englische Fassung des Films enthält, ist eine Altersfreigabe ab 16 angegeben.

Der Film ist in der Wikipedia mit 800.000 Zuschauern, das „passable Sommergeschäft“ müsste also dadurch zustandegekommen sein, dass er in Italien erfolgreicher war, denn dies bedeutet, gleichauf mit „Sanders und das Schiff des Todes“ aus dem Jahr 1965, die drittniedrigste Zuschauerzahl aller Edgar-Wallace-Filme in deutschen Kinos.

Finale

Es ist an der Zeit für das Fazit. Dass die Wallace-Serie so unspektakulär ausgelaufen und quasi in einen anderen Stil übergegangen ist, hat dazu geführt, dass die späteren Werke im deutschen Fernsehen selten gezeigt werden. Man zieht die Krimis aus der „klassischen Phase“, also den Jahren von 1959 bis 1965, eindeutig vor. Der Übergang zum Filmen in Farbe markiert auch das Ende der „echten“ Wallaces, wie man sie kennt. In Wirklichkeit war der Abschied vom Ursprungslayout ein schrittweiser und ich finde es aller Ehren wert, dass man versuchte, immer neue Einflüsse aufzunehmen – auch wenn diese in mehr Gewalt, mehr Sex und ziemlich heftigen Geschmacklosigkeiten bestanden. Der Unterhaltungsfilm der Zeit tendierte eindeutig in diese Richtung, weil der Publikumsgeschmack offenbar dafür empfänglich war. Das kann man den Filmemachern, die nicht angetreten waren, große Kunst zu machen, kaum vorwerfen.

Heute ist europäisches Kino durchweg subventioniert, wenn es etwas anspruchsvoller sein soll, weil es oft Probleme mit dem Publikumsgeschmack gibt, der amerikanische Blockbuster vorzieht. Die sind bei genauerem Hinsehen bezüglich ihrers künstlerischen Wertes kaum besser als diese alten Streifen, aber das technische Getöse lässt sogar die Kritiker jubeln. Dabei übersehen sie häufig etwas, was man auch den Wallace-Filmen zu Beginn unterstellt hat: Einen Hang zu autoritärer, vielleicht sogar faschistischer Haltung. Es gibt Anhaltspunkte dafür, aber dafür weisen die Filme ein Maß an Skurrilität und schwarzem Humor auf, das sich sehen lassen kann. Die Wallace-Filme sind typisch deutsch und doch kommen sie auf ihre Weise dem britischen Humor näher als fast alles andere, was hier über Jahrzehnte hinweg gemacht wurde. Die besten Werke der Reihe habe ich mit bis zu 76/100 bewertet und damit den Kultstatus einiger dieser Filme berücksichtigt. Runter ging es bis 58/100, das ist zwar nicht mehr gut, aber auch nicht furchtbar. Wie die Trivialliteratur sich steigender Beliebtheit bei Literaturwissenschaftlern erfolgt, weil man davon abrückt, Werke nur noch „immanent“ zu betrachten, kann das auch für diese Filme gelten, die man in ihrer Zeit auch als Reflektion auf das deutsche Angstkino der 1920er sehen darf, natürlich auf die Schrecken der Nazizeit und den Zweiten Weltkrieg, aber vermischt mit einer zumindest stellenweise beeindruckenden Lockerheit und Frechheit beim Ausloten der Grenzen des Genres „Gruselkrimi“.

Zu Recht hat man das Grauen nicht mehr ganz so ernst genommen, nach dem großen Grauen der vergangenen Jahrzehnte. Was ist schon eine Mörderbande in London, die einzelne Menschenleben auslöscht, wenn auch in kurzer Abfolge, gegen das Massensterben zwanzig Jahre zuvor? Während viele deutsche Kriminalfilme jener Jahre sehr penibel darin waren, klarzumachen, dass jedes Leben zählt und die Polizei maximal darum kämpft oder wenigstens hinterher den Täter immer findet, ist das in den Wallace-Filmen eher zweitrangig. Wichtiger als das Fassen des Mörders ist ein guter Spruch von Eddi Arent und dass der Sympathieträger, sei er Polizist oder Privatermittler, das Mädchen kriegt. In „Das Rätsel des silbernen Halbmonds“ ist das Paar, das die Handlung trägt, von Beginn an zusammen, das ist vielleicht die größte Abweichung von all den vielen Abweichungen, die der Film von den ersten der Reihe zeigt. Der Wertung der IMDb-User*innen kann ich in dem Fall anschließen.

64/100

© 2020 Der Wahlberliner, Thomas Hocke

(1) Wikipedia

| Regie | Umberto Lenzi |

| Drehbuch | Roberto Gianviti Paul Hengge Umberto Lenzi Cornell Woolrich |

| Produktion | Rialto Film Preben Philipsen GmbH & Co. KG, Berlin/West (Horst Wendlandt, Preben Philipsen) Flora Film S.R.L., Rom National Cinematografica S.P.A., Rom |

| Musik | Riz Ortolani |

| Kamera | Angelo Lotti |

| Schnitt | Eugenio Alabiso Clarissa Ambach |

| Besetzung | |

|---|---|

|

|