Filmfest 187 A "Special Edgar Wallace" (35)

Mehr Mädchen und mehr Haut

Mehr Mädchen und mehr Haut

Das Geheimnis der grünen Stecknadel (italienischer Titel Cosa avete fatto a Solange?) ist ein italienisch-deutscher Kriminalfilm, der in Deutschland als 37. Edgar-Wallace-Film der Nachkriegszeit veröffentlicht wurde. Der Film, der auf Motiven des Romans „Das Geheimnis der Stecknadel“ (Originaltitel: The Clue of the New Pin) von Edgar Wallace basiert, wurde vom 13. September bis 1. November 1971 unter der Regie des Italieners Massimo Dallamano in London und Rom gedreht. Der von der deutschen Rialto Film koproduzierte und in Techniscope aufgenommene Giallo startete am 9. März 1972 in den Kinos beider Herstellungsländer. (1)

Als ich den Titel „Mehr Mädchen …“ generierte, kannte ich insbesondere einige derjenigen Filme der Reihe noch nicht, die nach der „klassischen Phase“, also ab 1966 entstanden sind, sonst hätte ich das nicht mehr so bemerkenswert gefunden. Es hat sich in der Tat alles sukzessive zu mehr Sexploitation hin entwickelt, auch wenn man den Begriff hier nicht in einer sehr engen Anwendung verwenden kann. Was es sonst zu diesem ziemlich ungewöhnlichen Edgar-Wallace-Krimi zu schreiben gibt, folgt in der -> Rezension.

Handlung (1)

Inspektor Barth von Scotland Yard muss dieses Mal auf der Jagd nach dem Mörder die berühmte „Stecknadel im Heuhaufen“ suchen. Im Londoner Hyde Park wird die Schülerin eines katholischen Mädcheninternats ermordet aufgefunden. Das einzige Indiz, das die Polizei am Tatort vorfindet, ist eine grüne Stecknadel.

Inspektor Barths erster Verdacht richtet sich gegen den Italienischlehrer Henry Rossini. Dieser hatte sich mit der Schülerin Elisabeth, mit der er ein Verhältnis hat, nahe dem Tatort aufgehalten und verwickelt sich bei seiner ersten Vernehmung in Widersprüche. Kurze Zeit später wird die Schülerin Janet ebenfalls ermordet. Nachdem Elisabeth das dritte Opfer des Mörders wird, versucht Rossini nun mit eigenen Nachforschungen das Verbrechen aufzuklären und stößt auf ein Mädchen namens Solange.

Solange ist ein ehemaliges Mitglied einer eingeschworenen Internats-Clique. Das Erkennungszeichen der beteiligten Mädchen ist eine grüne Stecknadel. Mit diesem Wissen lüftet Inspektor Barth ein schreckliches Geheimnis: Die Mädchenclique hat gemeinsam mit einer Jungenclique aus einem benachbarten Internat illegale Sexparties abgehalten. Solange, die Tochter von Professor Bascombe, ist damals als Folge einer solchen Party schwanger geworden. Um dies zu vertuschen, ist sie von den übrigen Mädchen gezwungen worden, sich einer illegalen Abtreibung zu unterziehen. Von dieser missglückten Abtreibung rührt der Schockzustand her, unter dem das Mädchen nunmehr leidet. Der Professor hat dies herausgefunden. Aus Rache für die Schändung seiner Tochter hat er als Priester verkleidet die Morde begangen und bei jedem Opfer eine grüne Stecknadel hinterlassen.

Notizen (1)

- „Das Geheimnis der grünen Stecknadel“ war ursprünglich der Titel eines von Herbert Reinecker geschriebenen Drehbuchs, frei nach dem Roman „Das Geheimnis der Stecknadel“ (Originaltitel: The Clue of the New Pin). Der Film sollte 1969 unter der Regie von Harald Reinl u. a. mit Günther Schramm, Karin Hübner, Fritz Wepper, Stefan Behrens und Siegfried Schürenberg gedreht werden. Nach dem schlechten Geschäftsergebnis des Wallace-Films „Das Gesicht im Dunkeln“ wurde das Projekt jedoch nicht realisiert und der Titel stattdessen für diesen Film verwendet.

- Bis auf die Friedhofszene und Innenaufnahmen, die man in Rom drehte, fanden alle Aufnahmen in London statt.

- Der für seine Musik zu Italo-Western berühmt gewordene Komponist Ennio Morricone schrieb bereits die Filmmusik der in Deutschland als Bryan-Edgar-Wallace-Krimis vermarkteten Giallos „Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe“ (1969) und „Die neunschwänzige Katze“.

- Günther Stoll war zunächst für die Rolle des Inspektors vorgesehen. Nach der Umbesetzung mit Joachim Fuchsberger übernahm er die Rolle des Professor Bascombe, für die man ursprünglich Fritz Tillmann engagieren wollte.

- Fabio Testi wurde für die deutsche Fassung von Klaus Kindler synchronisiert. Die Stimme des Mörders stammte von Gerd Martienzen.

- Joachim Fuchsberger wirkte zum 13. und letzten Mal in einem Edgar-Wallace-Film mit. Auch Karin Baal (drei Filme) und Günther Stoll (vier Filme) nahmen mit diesem Film Abschied von der Reihe.

- Die deutsche Fassung des Films, die etwa zehn Minuten kürzer ist als die italienische, wurde von der FSK ab 16 Jahren freigegeben. Der Film ist als Einzelfilm und in Sammlereditionen bei Universum Film erschienen. Inzwischen wurde die Originalfassung (103 Minuten) von dem Label Koch Media auf Blu-Ray und DVD veröffentlicht. In dem Set ist außerdem noch die deutsche Kinofassung und eine Dokumentation über die Edgar-Wallace-Krimis enthalten.

Rezension

Der neueste Edgar Wallace-Film, den wir bis zu dieser Rezension angeschaut hatten, war „Im Banne des Unheimlichen“ aus dem Jahr 1968. Nun sind wir also eine olympische Periode weiter und im selben Jahr wie die Spiele in München findet der Dreh zu „Das Geheimnis der grünen Stecknadel“ statt. Der italienische Einfluss ist schon sehr deutlich in der Musik von Ennio Morricone wahrnehmbar, dessen Score durchaus Wirkung erzielt, aber selbstverständlich nicht an die legendären Musiken herankommt, die er für Sergio Leones Meisterwerke schrieb.

Es versteht sich auch, dass ein Film aus 1972 in Farbe gedreht ist, und es gibt keine Zweifel darüber, was man in den frühen 1970ern unter Modernisierung verstand: Das Zeigen von nackter Haut in einem Maß, das wenige Jahre zuvor undenkbar gewesen wäre. Vor allem die Duschszene im Mädchenpensionat ist der Gipfel der Spekulation auf die voyeuristische Ader des Zuschauers. In den übrigen Szenen fanden wir das Mehr an Freizügigkeit gegenüber früheren Filmen nicht störend. Der Stil der Zeit war auch in anspruchsvollen Werken so offenherzig wie nie zuvor und nie wieder danach. Dass dieser 37. Film der Reihe (1) ein Mädchenpensionat zum Zentrum hat, ist nicht neu, das gab es erstmalig 1965 in „Der unheimliche Mönch“ (Rezension beim Wahlberliner), freilich noch in Schwarz-Weiß und was die Kamera 1972 ablichten durfte, wird dort höchstens in einer etwas frecheren Jugendsprache angedeutet, die allenfalls andeutet, was sich demnächst verändern wird. Wie schnell die Dinge sich gewandelt haben, zeigen Filmreihen wie diese sehr gut – es war eine Zeit des atemberaubenden raschen Wandels der gesellschaftlichen Werte und Konventionen.

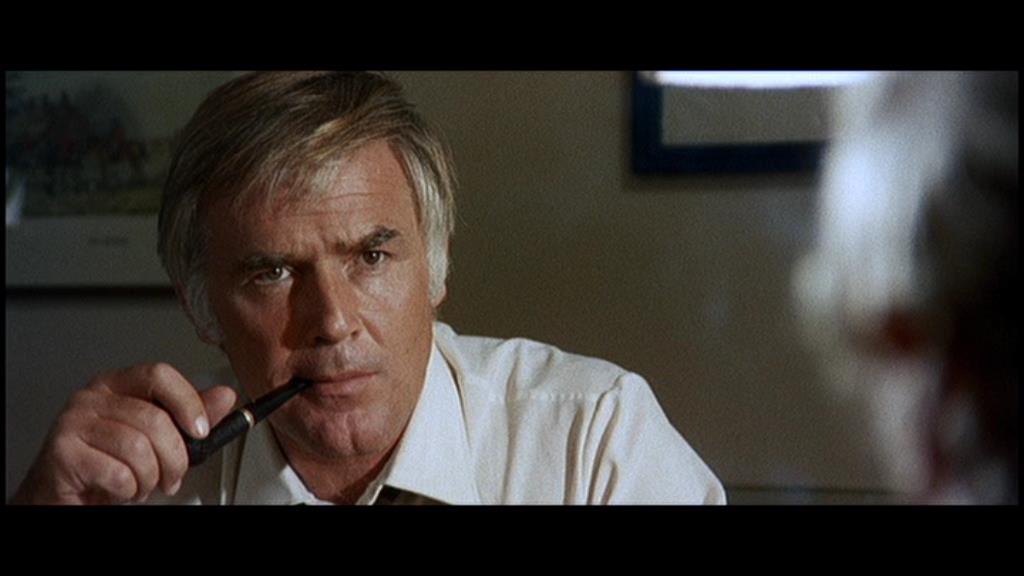

Die Gewaltdarstellung in „Das Geheimnis der grünen Stecknadel“ ist hingegen noch nicht an die neuesten Tendenzen aus den USA angepasst, zumindest nicht in der verkürzten deutschen Version. Auch die Polizei agiert noch sehr klassisch. Ein wenig geht der Film in Richtung Psychothriller, weil eines der Mädchen den Mord an einer Mitschülerin offenbar aus der Nähe beobachtet hat und von Alpträumen geplagt wird. Trotzdem ist der Wohlfühl-Grusel aus den frühen Wallace-Verfilmungen weg und wenn es nicht um eine veritable Mordserie mit einem psychologisch zweifelhaften Hintergrund gehen würde und nicht alles für damalige Verhältnisse etwas überladen wäre, könnte man fast einen frühen „Tatort“ erfühlen. Die Darstellung der Polizei, dieses Mal wieder in Person von Joachim Fuchsberger, entspricht ganz dem klassischen Schema des ebenso distanzierten wie überlegenen Kommissars, das auch für die Fernsehkrimis der Zeit typisch war, das Filming ist wesentlich unspektakulärer als zu Zeiten von Alfred Vohrers Hauptwerken der Reihe, die Schauspielleistungen nicht mehr so sehr auf das Überagieren ausgerichtet, das aber gerade eine der reizvollsten Komponenten der besten unter den Wallace-Filmen darstellt.

Dafür soll der vom italienischen Regisseur Massimo Dallamo inszenierte zweitletzte Film der Reihe auch ein „Giallo“ sein. Wir kupfern mal wieder ab, um unseren Lesern das Genre zu erklären:

Der Giallo (von ital. ‚gelb‘, Mehrzahl: gialli) ist ein spezifisch italienisches Subgenre des Thrillers, das von Mario Bava in den 1960ern begründet wurde und in den 1970ern seinen Höhepunkt hatte. Die Handlung dreht sich zumeist um die Aufdeckung einer Mordserie. In der Inszenierung werden vor allem detaillierte Mordszenen und Spannungsszenen durch stilvolle Kameraführung, Ausstattung und Musik betont.

Der Name leitet sich von der italienischen Bezeichnung für Kriminalliteratur, letteratura gialla („gelbe Literatur“), ab, denn das Filmgenre hat seine Vorläufer in einer Reihe von Groschenromanen, die sich reißerisch und spekulativ mit üblichen Krimithemen beschäftigten. Dem charakteristisch gelben Einband dieser Romanhefte verdanken die Romane und Filme ihre kategorische Bezeichnung. Als ein früher Einfluss des Giallo-Films gelten die deutschen Edgar-Wallace-Filme, die im nicht-deutschsprachigen Raum auch als „(The) Krimi“ zusammengefasst werden.

Der Giallo wurde maßgeblich durch Mario Bavas Arbeiten La Ragazza che sapeva troppo (1963) und Blutige Seide (Sei donne per l’assassino, 1964) geprägt. Letzterer bietet bereits den gesamten Katalog an üblichen Motiven, Elementen und ästhetischen Strategien, die zahlreiche weitere Regisseure – darunter am prominentesten: Dario Argento und Sergio Martino – in den folgenden Jahren aufgriffen und fortentwickelten. Ab 1970 erreichte das Genre seinen produktiven Höhepunkt mit einer Vielzahl an Veröffentlichungen, die zum Ende des Jahrzehnts langsam abnahmen.

Der Giallo und insbesondere die Arbeiten von Bava werden als Vorläufer des amerikanischen Slasherfilms gesehen. So bestätigten einige Regisseure wie John Carpenter (Halloween) und Sean S. Cunningham (Freitag der 13.) in Interviews eine direkte Verbindung ihrer Filme mit denen von Bava.

So weit, so gut. Erkennbar ist aus dem obigen Text auch, dass der „Giallo“ sozusagen zurückgekehrt ist, wenn es stimmt, dass die frühen Edgar Wallace-Filme wiederum dessen Entstehen beeinflusst haben. Handwerklich kann man dem Film in der Tat nicht viel vorwerfen, wobei die Edgar Wallace-Filme aus dieser Zeit nicht den Vorzug genießen, in irgendeiner Weise aufbereitet zu sein – die Farben sind recht blass, das Bild ein wenig unscharf, der Ton könnte auch besser sein. Dafür wurde in einem Breitwandverfahren gefilmt, das wohl auch neben dem Mehr an Rollen und Morden den Haupt-Unterschied zum Fernsehkrimi ausmacht.

Was wir geradezu ausgezeichnet fanden: Das Ende kann man ab einem gewissen Punkt erahnen, aber der kommt erst recht spät. Abgesehen von der psychologischen Glaubwürdigkeit des Rachemotivs, das hier zu sehr überschießenden Handlungen führt, ist dies eine durchaus spannende Mixtur aus traditionellem Whodunit und Thriller – und so etwas gelingt weniger häufig, als man denkt. Entweder ist der Täter bekannt und kann demgemäß als Figur stark ausgebaut werden, oder das Rätsel steht im Mittelpunkt der Spannungsgestaltung. Beim Psychothriller kann dies anders sein, und bis zu einem gewissen Grad funktioniert der Plot. Allerdings neben der erwähnten Über-Strapazierung eines klassischen Motivs unter Opferung einer Figur, wenn man so will, und ein Kreis schließt sich ebenfalls.

Im allerersten Wallace-Film „Der Frosch mit der Maske“ spielte Karin Baal das junge, schutzbedürftige Mädchen, hinter welchem der Frosch unter anderem her ist. Dreizehn Jahre später ist sie die leidgeprüfte Frau und Kollegin des Casanovas unter den Institutslehrern, der aber nicht der Mörder sein kann – gemäß der italienischen Beteiligung an der Produktion wäre das nicht möglich, einen Italienisch- und Sportlehrer, der mit Fabio Testi von einem gut aussehenden italienischen Schauspieler verkörpert wird, zum Serienkiller zu machen. Aber seine Frau, die käme sehr wohl in Frage, ebenfalls aus Rachegründen, und anfangs wirkt sie auch so, als ob man ihr das zutrauen dürfte. Wie sie dann aber ganz weich wird und sich an die Seite ihres immerhin ständig untreuen Mannes stellt – da nützt es u. E. auch nichts, dass er in einem Fall erwiesenermaßen keinen GV mit der betroffenen Schülerin hatte – das ist schon sehr überraschend und herbeigeschrieben. Es kommt doch nicht darauf an, ob das Fremdgehen in einem Einzelfall nicht bis zur Vollendung gekommen ist, warum auch immer, sondern das grundsätzliche Verhalten des Mannes, das allen Anlass zum Ärger für seine Frau gibt, die als Lehrerin auch noch alles vor Augen hat, was sich zuträgt. Dass sie am Ende zu ihrem Mann hält, ehrt sie, ist aber nicht etwa fortschrittlich, sondern reaktionär und keine Lobpreisung der freien Liebe und ihrer Folgenlosigkeit trotz partnerschaftlicher Bindung.

Unser Gefühl dem Film gegenüber war zwiespältig. Das Wallace-Feeling ist weg, wie auch viele der Schauspieler, die es geprägt haben (kein Eddi Arent, kein Klaus Kinski etc.), aber als Krimi mit ganz typischen Elementen, die durchaus gekonnt dargeboten werden, macht sich „Das Geheimnis der grünen Stecknadel“ leidlich. Dass Plots und vor allem Persönlichkeitsstrukturen von Figuren und damit deren Handeln plausbiler sein könnten, teilt bei objektiver Betrachtung dieser Film mit anderen aus jener Epoche, die als echte Kunst angesehen werden, weil sie stilistisch prägnanter, atmosphärischer, philosophischer und, natürlich, schauspielerisch auf einem anderen Niveau angesiedelt sind.

Typische Merkmale von Edgar Wallace-Filmen gemäß Wikipedia (kursiv) und unsere Anmerkungen zum jeweiligen Film:

- Regie: (…)Kein Regisseur hat den Stil der Edgar-Wallace-Filme mehr beeinflusst als Alfred Vohrer. Der erfahrene Synchronregisseur inszenierte 14 Filme der Serie, darunter Klassiker wie Die toten Augen von London, Das Gasthaus an der Themse und Der Hexer. Die leicht übertriebene Schauspielführung und die pointierte Schnitt- und Zoomtechnik sind für praktisch alle Film- und Fernseharbeiten Vohrers typisch. (…) Die Filme der Italiener Riccardo Freda, Massimo Dallamano und Umberto Lenzi zählten zur Gattung des Giallo. Trotz wohlwollender Worte der Filmkritik stießen die meisten Versuche, das Genre zu verlassen, beim Publikum auf wenig Erfolg.

- Zum Giallo haben wir uns bereits geäußert und dass der Stil von „Das Geheimnis der grünen Stecknadel“ auffällig von dem abweicht, der in den frühen 1960ern üblich war, trotz der Beeinflussung des Giallo durch ebenjene früheren Wallace-Filme, ist auch für Laien sofort erkennbar.

- Darsteller: Die Besetzung mit bewährten Schauspielern in ähnlichen Rollen war typisch für die Edgar-Wallace-Verfilmungen. Zu den meist reifen und besonnenen Ermittlern zählten Joachim Fuchsberger (13 Filme), Heinz Drache (acht Filme), Siegfried Lowitz (vier Filme), Harald Leipnitz (drei Filme) oder Klausjürgen Wussow (zwei Filme). In den weiblichen Hauptrollen waren meist attraktive, junge Schauspielerinnen wie Karin Dor (fünf Filme) , Brigitte Grothum (drei Filme) oder Karin Baal (drei Filme) zu sehen.zu sehen. (…) Komische Rollen übernahmen Eddi Arent (23 Filme), Siegfried Schürenberg (16 Filme) und Hubert von Meyerinck (vier Filme) (…).

- Die Komik ist sicher einer der wesentlichen Verlustposten von „Das Geheimnis der grünen Stecknadel“ gegenüber den „Klassikern“ der Reihe. Aber die Anlage als Psychothriller, in dem Tötungswerkzeuge bedrohlich in Traumbildern einherschweben, erlaubt das im Grunde auch nicht. Selbst bei Alfred Hitchcock sind die Psychothriller vergleichsweise wenig humorvoll. Karin Baal hatten wir bereits erwähnt, ebenso Joachim Fuchsberger – angesichts der italienischen Coproduktion wurden natürlich auch viele italienische Schauspieler eingesetzt, um den Film in einem Land marktgängig zu machen, in dem die deutschen Akteure kaum bekannt waren. Auch die vielen für uns relativ unbekannten Gesichter tragen dazu bei, dass kein allzu deutliches „familiäres“ Feeling aufkommt – trotz des Rückgriffs auf die Ikonen der frühen Wallace-Filme (Fuchsberger, Baal).

- Titel: Die Filmtitel, die meist den Romantiteln entsprachen, sollten beim Publikum eindeutige Assoziationen mit dem Genre des Edgar-Wallace-Films hervorrufen. So verbarg sich hinter vielen Titeln ein eindeutiger Hinweis auf den Hauptverbrecher des Films (Der grüne Bogenschütze, Der Zinker, Der Mönch mit der Peitschea.).

- Hier wurde eher der Gegenstand betont, an dem sich die Lösung des Rätsels geradezu wörtlich festmachen soll. Mit früheren Filmen wie „Das Geheimnis der gelben Narzissen“, der sehr erfolgreich war, ließ sich beweisen, dass die reißerischen Titel, wie sie damals auch für ausländische Filme im deutschen Verleih kennzeichnend waren, nicht zwingend Einfluss auf den Erfolg eines Filmes der Wallac-Reihe hatte. Eine Tendenz dazu scheint es allerdings gegeben zu haben, wenn man alle anderen Einflüsse ausklammert.

- Handlung: Die Handlungselemente der Edgar-Wallace-Filme waren ähnlich angelegt. So drehte sich das Geschehen vordergründig um einen meist fantasievoll maskierten Hauptverbrecher. Im Gegensatz zum Psychothriller war hierbei das Entlarven des bis zum Finale unbekannten Verbrechers entscheidend (Whodunit). Die Motive der Verbrecherfiguren waren meist Habgier, Rache, Erbschleicherei sowie Mädchen- und Drogenhandel.

- Das Rachemotiv wirkt hier weiter und erreicht auch den 37. Edgar Wallace-Film, dass er ein Whodunit ist, haben wir ebenfalls schon erwähnt, aber er tendiert eben auch mehr als die älteren Adaptionen zum Psychothriller.

- Handlungsorte: Der (hauptsächliche, A. d. Verf.) Handlungsort war, wie in den Romanvorlagen, fast immer London und Umgebung, wobei sich die Akteure vorwiegend in alten Schlössern, Herrenhäusern oder Villen bewegten. Auch verruchte Nachtlokale, düstere Blindenheime, Irrenanstalten und finstere Kellergewölbe waren beliebte Haupt- und Nebenschauplätze der Handlung. In späteren Filmen kamen Mädchenheime und -pensionate hinzu. Die tatsächlichen Drehorte befanden sich aufgrund geringerer Produktionskosten jedoch selten in Großbritannien sondern in Deutschland. So dienten vor allem Straßen in Berlin und Hamburg. (…) Als Kulisse für London-Szenen. Für die nötige Authentizität in den Filmen sorgten oft allein Archivaufnahmen Londons, die man in die Filme einfügte.

- Auch hier gibt es schon eine Abweichung zu den früheren Produktionen: In der Tat wurde der Film überwiegend in Großbritannien gedreht (nur die Innenaufnahmen entstanden in Cinecittà, Deutschland spielt als Produktionsort keine Rolle mehr). Keine Frage ist, dass der Film dadurch authentischer wirkt als die beliebten Schwarz-Weiß-Produktionen, die aber auch beweisen, dass ein Hafen im Nebel beinahe so gut wie der andere ist und dass norddeutsche Backsteinmauer-Architektur von britischer kaum abweicht. Der leicht amateurhafte Charme der oftmals mit falsch platzierten Lenkrädern etc. ausgestatteten, nicht immer britischen Fahrzeuge in den älteren Wallace-Filmen ist natürlich dadurch auch weg, wie logischerweise alle anderen Fehler bei der Darstellung der britischen Insel. Es fällt uns allerdings schwer, diesen enthusiastischen Mangel an handwerklicher Perfektion als echten Bonus zu verstehen.

- Vorspann: Die meisten Edgar-Wallace-Filme begannen mit einem spektakulär in Szene gesetzten Mord. Dann folgte der Vorspann des Films, der ab 1961 (bis auf zwei Ausnahmen) farbig gestaltet war (der Rest des Films war Schwarzweiß). Schon die Gestaltung der Namensnennung mit blutroten oder giftgrünen Buchstaben sollte einen spannenden Film ankündigen. Um der Serie einen noch höheren Wiedererkennungswert zu verleihen, wurde der Vorspann der Wallace-Filme ab 1962 mit aus dem Off erklingenden Schüssen und dem Satz „Hallo, hier spricht Edgar Wallace“ eröffnet. (…)

- Auch dieses Spätwerk hat die beschriebene Eröffnungssequenz, die übrigens prägend für den heutigen Film ist – erst ein Handlungselement, dann erst der Vorspann, zu den Buchstaben gibt es auch die Schussgeräusche, auf die Stimme „Hier spricht Edgar Wallace“ hat man allerdings, wenn wir uns einige Tage nach dem Anschauen richtig erinnern, verzichtet – wenn der Fall, dann berechtigterweise, weil dieses Element der Einführung und Kenntlichmachung als Film der Reihe nicht zum schlichteren Filmstil gepasst hätte.

- Musik: Besonders prägnant gerieten auch die Soundtracks der Filme, vor allem die oft reißerische und eingängige Titelmusik. Die Musik von insgesamt 18 Filmen der Serie stammt von Peter Thomas, der mit seinen phantasiereichen Arrangements und modernen Aufnahmetechniken der markanteste und dominanteste Komponist der Serie war. Während die Soundtracks von Martin Böttcher (fünf Filme), Willy Mattes (zwei Filme) oder Peter Sandloff (ein Film) eher aus zeitlosem Orchestersound mit Easy-Listening-Charakter bestanden, griffen Heinz Funk (drei Filme) und Oskar Sala (ein Film) auch auf neue Techniken der elektronischen Musik und experimentelle Kompositionen zurück.

- Ennio Morricons Musik liegt weit über dem Durchschnitt damaliger Filme vorliegender Art, wirkt auch recht stimmungsvoll und ist dem Stil angemessen – die herrlichen Musiken von Peter Thomas hätten hier nicht gepasst – allerdings hätte er sich wohl auch angleichen können, insofern ist dies keine generelle Aussage zur Qualität der Musik im Abgleich zwischen den Höhepunkten der Reihe und dem Spätwerk „Das Geheimnis der grünen Stecknadel“.

Finale

„Der Frosch mit der Maske“ war 1959 der erste Film und Start einer Reihe, die heute Kultcharakter hat, wir sind einen langen Weg gegangen mit den Wallace-Filmen, sind zeitlich am Ende angelangt – nur „Das Rätsel des silbernen Halbmonds“ entstand noch nach „Das Geheimnis der grünen Stecknadel“, geklammert werden die 13 Jahre dazwischen durch die Schauspieler Joachim Fuchsberger und Karin Baal, die in beiden Filmen mitspielen. Aber unser Weg ist noch nicht zu Ende, denn uns fehlen noch einige der wichtigeren Werke, deren Anschauen notwendig ist, um unser Bild von den Wallace-Film zu komplettieren. Aber wir haben natürlich ein Bild, und das ist recht differenziert.

Es macht Spaß, den Stilvarianten und der Entwicklung der Reihe zu folgen, wobei die Höhepunkte doch eher im ersten Drittel des Produktionszeitraums liegen – alles nutzt sich eben ab, und man muss sich vorstellen, dass dass es mehr Edgar Wallace-Filme nur aus dieser Reihe gab, als die meisten von uns jemals an James Bond-Filmen erleben werden, falls diese im Rhythmus der letzten Jahre weitergeführt werden (derzeit 23 gegenüber 38 Wallace-Filmen). Natürlich hinkt der Vergleich, aber die Wirkmechanismen, die zum Entstehen von Serien oder Reihen führt, sind doch immer ähnlich: Am Anfang muss der überragende, oftmals überraschende Erfolg des ersten oder der ersten zwei, drei Filme stehen, die eine Marke begründen.

Die meisten dieser Marken verändern sich mit der Zeit und es ist das gute Recht der Wallace-Macher um Horst Wendlandt, der von Beginn an bis zum Ende als Produzent verantwortlich zeichnete, immer etwas Neues zu versuchen, um das Publikum bei Laune zu halten. Ob ein später Film wie „Das Geheimnis der grünen Stecknadel“ nun so viel schlechter ist als die beliebten frühen Werke, ist Ansichtssache, aber gerade das mittlerweile wohl abgenutzte Label „Edgar Wallace“ war wohl nicht geeignet, eine erneuerte Form der Darbietung vom Publikum mit entsprechend hohem Zuspruch gewürdigt zu bekommen.

64/100

© 2020 (Entwurf 2015) Der Wahlberliner, Thomas Hocke

(1) und kursiv = Wikipedia bzw. zitiert nach der Wikipedia

Begleitartikel „Special Edgar Wallace“ (Update)

Filmfest News 1 (beinhaltet das 2. Update zum „Special Edgar Wallace“ – vorliegender Artikel)

Filmfest News 2 (aktueller Stand des „Special Edgar Wallace“ und weiterer Vortellungsrhythmus)

Filmfest News 3 (aktueller Stand des „Special Edgar Wallace“ und weitere Neuigkeiten)

FFA 61 Der Frosch mit der Maske

FFA 63 Der Rächer

FFA 65 Der grüne Bogenschütze

FFA 67 Die toten Augen von London

FFA 70 Der rote Kreis

FFA 72 Das Geheimnis der gelben Narzissen

FFA 74 Die seltsame Gräfin

FFA 76 Das Rätsel der roten Orchidee

FFA 78 Die Tür mit den sieben Schlössern

FFA 80 Das Gasthaus an der Themse

FFA 83 Die Bande des Schreckens

FFA 85 Der Zinker

FFA 88 Der schwarze Abt

FFA 91 Das indische Tuch

FFA 94 Der Hexer

FFA 97 Neues vom Hexer

FFA 102 Der Fälscher von London

FFA 107 Der unheimliche Mönch

FFA 112 Zimmer 13

FFA 117 Die Gruft mit dem Rätselschloss

FFA 122 Das Verrätertor

FFA 127 Der Fluch der gelben Schlange

FFA 132 Todestrommeln am großen Fluss

FFA 137 Sanders und das Schiff des Todes

FFA 142 Der Bucklige von Soho

FFA 147 Das Geheimnis der weißen Nonne

FFA 152 Im Banne des Unheimlichen

FFA 157 Der Hund von Blackwood Castle

FFA 162 Die blaue Hand

FFA 167 Der Mönch mit der Peitsche

FFA 172 Der Mann mit dem Glasauge

FFA 177 Die Tote aus der Themse

FFA 182 Der Gorilla von Soho

FFA 187 Das Geheimnis der grünen Stecknadel (dieser Beitrag)

| Regie | Massimo Dallamano |

| Drehbuch | Peter M. Thouet, Bruno di Geronimo, Massimo Dallamano |

| Produktion | Leo Pescarolo, Horst Wendlandt, Preben Philipsen |

| Musik | Ennio Morricone |

| Kamera | Aristide Massaccesi |

| Schnitt | Antonio Siciliano, Clarissa Ambach |

| Besetzung | |

|---|---|

|

|